Recherche

317 items

-

Stratégie de la Petite Irrigation au Niger : Plan d'actions

Dans l'optique d’appuyer la mise en oeuvre de la SPIN, un plan d’action assorti d’un cadre logique sous-tendant l’intervention ont été élaborés. Le plan d’action est une traduction en termes d’activités et de budget des ambitions de la SPIN qui doivent conduire à terme à un développement décentralisé pérenne de la petite irrigation basé sur une demande contributive. Le cadre logique illustre les liens entre les résultats attendus à court terme (18 produits identifiés), les résultats à moyen terme (2 effets globaux auxquels se rattachent 4 effets spécifiques) et le résultat à long terme (l’impact). -

Cadre stratégique 3N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens »

L'I3N vise comme objectif de mettre les populations Nigériennes à l’abri de la famine et de leur garantir les conditions d’une pleine participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs revenus. -

Carte des acteurs – PromAP Composante 1

Ce document présente les acteurs du PromAP par composantes. -

Techniques de production des cultures irriguées -- Carottes

Le présent document s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PSRCA. Il traite des techniques de production des cultures maraîchères (Carotte). Le manuel aborde cette culture dans sa généralité, dans la conduite de la culture, la production des semences etc... -

Techniques de production des cultures irriguées -- Pommes de terre

Ce manuel de technique de production des cultures irriguées - pomme de terre .objectif d’améliorer les services rendus par les prestataires étatiques et privés dans le domaine de la petite irrigation.

Ce manuel est destiné aux prestataires de services en charge du renforcement des capacités des producteurs et de leur organisation dans le domaine de la petite irrigation. Il donne aux formateurs des références théoriques et pratiques pour mettre en œuvre des actions de formations. Ce manuel est complété par deux supports pédagogiques à destination différente (prestataires de services et producteurs) et un cahier de formateur -

Techniques de production des cultures irriguées -- Poivron et piment

Ce document sert de guide aux formateurs afin de parfaire leurs compétences professionnelles en terme pédagogiques. il traite des techniques de production des cultures irriguées"poivron et piment à travers les séquences ci-dessous:

1 -- Généralités sur la culture du poivron et du piment au Niger.

2 -- installation d’une pépinière de culture de piment ou de poivron.

3 -- Opérations d’entretien d’une culture de poivron et du piment.

4 -- Techniques de production locale de semences;

5 -- Evaluer les apprentissages -

Cahier du formateur : Techniques de production de cultures maraîchères. Arboriculture fruitière

Le présent document sert à renforcer les capacitésdes formateurs dans le domaine de l’agroforesterie en PI; il explique les techniques de production des cultures fruitières au Niger, en six grandesz étapes :

1 -- Généralités sur les techniques de production des cultures fruitières au Niger;

-- 2: Production des plants en pépinière ;

-- 3: Opérations de conduite d’un verger de manguiers

-- 4 : Opérations de conduite d’un verger d’agrumes.

-- 5: Opérations de conduite d’un verger de dattiers.

-- 6: Evaluer les apprentissages -

Cahier du formateur : Techniques de production de cultures maraîchères -- Aubergine

Ce manuel est destiné aux prestataires publics et privés chargés du renforcement des capacités des producteurs de la PI. Il sert de guide aux formateurs afin de parfaire leurs compétences dans la production de l' aubergine . Ce cahier encourage une approche à la formation axée sur la compétence qui se fonde sur les principes de l’apprentissage des adultes. -

Techniques de production des cultures irriguées - cultures fourragères

Élaboré dans le cadre des stratégies, de production fourragère en contre saison pour pallier au problème de disponibilité de fourrage pendant la saison sèche et surtout d’améliorer de façon efficiente les productions animales Le module traite de la typologie des cultures et plantes fourragères ; des caractéristiques des cultures fourragères pratiquées en irrigué au Niger. -

Cahier du formateur : Techniques de production maraîchère -- Oignon

Ce manuel est destiné aux prestataires publics et privés en charge du renforcement des capacités des producteurs et de leur organisation dans le domaine de la PI. Il explique les techniques de production de l'oignon selon les étapes ci-dessous:

1 -- Description des généralités sur la culture de l’oignon au Niger;

2 -- Description de la conduite d’une pépinière de culture d’oignon;

3 -- Opérations d’entretien d’une culture d’oignon;

4 -- Techniques de production locale de semences;

5 -- Evaluation des apprentissages. -

Cahier du formateur: techniques de production des cultures irriguées -- ( de la laitue)

Le présent document sert à renforcer les capacités des formateurs dans le domaine du maraîchage irrigué ; il explique clairement, les techniques de production de la culture culture de la laitues au Niger, en cinq grandes étapes

1 -- Généralités sur la culture de la laitue au Niger

2 -- Description de l’installation d’une pépinière de culture de laitue ;

3 -- Explication des opérations d'entretien de la culture de laitue;

4 -- Description des techniques de production locale de semences;

5 -- Évaluer les apprentissages -

Cahier du formateur : Techniques de production des cultures maraîchères : chou

Ce document sert de guide aux formateurs afin de parfaire leurs compétences professionnelles en terme pédagogique avec de bonnes bases pour amorcer l’élaboration des activités.

Ce cahier traite en effet, de:

1 -- Description des généralités sur la culture du chou au Niger;

2 -- Description de la conduite d’une pépinière de culture de chou;

3 -- Explication détaillée des opérations de conduite d’une culture de chou;

4 -- Description des techniques de production locale de semences -

Aménagement et préparation du terrain en maraîchage. Pratiques paysannes au Niger

Cette note présente les explications du choix des planches de 10 m2 et fait un tour des pratiques paysannes que l’on rencontre au Niger. Ces pratiques peuvent s’expliquer, dans la majorité des cas, par les contraintes que rencontrent les producteurs et productrices et donc des choix raisonnés pour s’adapter. -

Diagnostic des acteurs et des systèmes d’innovation dans la petite irrigation au Niger

le présent document analyser les dynamiques institutionnelles et organisationnelles des systèmes d’innovation de la petite irrigation au Niger pour créer un environnement propice à l’identification, la validation et la diffusion des innovations de la petite irrigation . Il aborde les systèmes d’innovations dans la PI, dont :

- les rôles des acteurs

- les institutions concernées

- les contraintes, les défis;

- la caractérisation de la « culture d’entreprise des acteurs.

-

Stratégie de la Petite Irrigation au Niger : Plan d'actions

Le Niger dispose d’un potentiel de terres irrigables estimé à 270.000 ha, soit environ 2% de la surface cultivable où seuls, 107.000 ha sont mis en valeur. Les ressources en eau sont relativement importantes. Le potentiel en eau de surface est sommairement estimé à 32 milliards de m et les écoulements souterrains renouvelables représentent un volume annuel d’environ 2,5 milliards de m. Dans la plupart des zones potentielles de la petite irrigation (PI), l’eau est accessible même s’il faut signaler des déficits perceptibles par une baisse du niveau dynamique dans l’Aïr, les cuvettes du Manga, de la Maggia et de la Tarka. -

Conseiller en maraîchage / visite du site de Tabalak (Région de Tahoua)

Du 12 au 16 avril 2016, une équipe composée de deux chercheurs de l’INRAN et d’un ingénieur du RECA a effectué une mission de suivi pour la surveillance de la mineuse de la tomate (Tuta absoluta) à Tabalak, Tahoua ville, Konni et Doguéraoua dans la région de Tahoua, et Gaya dans la région de Dosso (activité menée sur financement du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest / PPAAO).

La mission a rédigé le compte rendu des visites des sites maraîchers en trois parties : (1) une note spécifique présentant les observations réalisées sur la présence de Tuta absoluta, objet principal de cette mission, (2) une note « conseiller en maraîchage » pour les sites d’Agagar et Tabalak et (3) une note « conseiller en maraîchage » pour le site de Tadis / Tahoua et Doguéraoua). Les notes de la série « conseiller en maraîchage » présentent les observations réalisées sur le terrain et les entretiens avec les acteurs rencontrés, ainsi que des analyses et commentaires de l’équipe réalisant le suivi. -

Reconnaître les ravageurs au stade larvaire : araignée rouge, mouche blanche, puceron, thrips.

Lors des formations des animateurs et conseillers en maraîchage sur la protection phytosanitaire, les ravageurs sont abordés les uns après les autres. Pour chaque ravageur, il est examiné les différents stades : larves, pupes ou nymphes et adultes. Lors du suivi des animateurs, il est apparu des difficultés à identifier les ravageurs les plus petits, notamment aux stades larvaires. Or, identifier précocement les ravageurs est très important pour intervenir rapidement surtout pour les ravageurs ayant une très forte capacité de multiplication. C’est le cas de l’araignée rouge, la mouche blanche, les pucerons et les thrips. Le premier est un acarien, les trois autres sont des insectes. -

Suivi de demi-lunes forestières dans la commune de Guéladio : la nécessité de changer de pratiques pour améliorer les résultats

Cette note est écrite après des visites sur plusieurs sites de récupération des terres de la commune de Guéladio, visites réalisées entre 2012 et 2016. Elle sert à présenter un cas et à poser des questions. La commune de Guéladio se situe dans la région de Tillabéri, sur la piste qui relie Say à Kobadjé. -

Conservation farming

La formation aux techniques de Conservation Farming s’adresse aux producteurs adultes qui ont acquis un savoir et un savoir-faire agricole traditionnel. Ces producteurs ne viennent pas à la formation avec zéro connaissance. Il sera alors utile d’être très modeste et de parler de la technique sans trop entrer dans les détails technico-techniques qui, souvent, sont bien maîtrisés par les producteurs. La formation sur le Conservation Farming se veut très pratique et non théorique. C’est pourquoi elle sera autant que possible séquentielle, principalement pour des auditeurs producteurs amenés à mettre en œuvre le CF : c’est-à-dire découpée en petits modules de quelques heures répartis sur la saison (des modules peuvent être regroupés et dispensés à la suite). Le présent guide se veut un outil de formation des producteurs : il propose de façon simple ces modules pour leur déroulement auprès des producteurs. -

Comment choisir son engrais vert ?

Cette fiche technique a pour but de passer en revue les différents avantages que l’on peut tirer des engrais verts. C’est une première grille de lecture pour répondre à la question «quel engrais vert utiliser pour obtenir le résultat que je recherche ?». Pour des compléments d’information consultez les liens à la fin de la fiche. -

Fiche technico-économique pour la culture du niébé

Le niébé communément appelé en haoussa waké est l’une des principales cultures de rente de la région de Zinder. Les principales zones de production de niébé sont les départements de Tanout, Gouré, Kantché et Magaria. Il est cultivé sur des sols sableux pauvres en matière organique, le plus souvent en association avec plusieurs autres cultures (mil, sorgho, sésame, arachide). La production de niébé de la région de Zinder est estimée à plus de 400.000 tonnes en 2015 avec un rendement moyen de l’ordre de 375 kg/ha selon les résultats de la campagne agricole 2015. La majeure partie de cette production est commercialisée sous forme de niébé grain vers le Nigeria et dans une moindre mesure transformée en beignet, galettes, dan-waké pour la consommation locale. -

Le poivron rouge de Diffa

Le poivron rouge de Diffa, communément appelé « Tatassaye », est cultivé en irrigué dans la vallée de la rivière Komadougou Yobé et le bassin du Lac Tchad. Il est principalement commercialisé séché et sert d’épices pour la préparation de différents plats. Il est en grande partie commercialisé au Nigeria. C’est la production irriguée majeure de la vallée de la Komadougou. Avant 2014, les surfaces en poivron étaient estimées à 8.000 ha pour une production de poivron sec de 8.000 à 10.000 tonnes et une valeur de 7 à 10 milliards de F.CFA. Le poivron est la culture « locomotive » de la vallée de la Koumadougou avec environ 6.000 producteurs. -

La tomate au Niger

Au Niger, la tomate est produite dans les régions du fleuve Niger, l'Ader-Doutchi-Magia, le Goulbi de Maradi, la Korama et autour des mares et autres retenues d'eau. Elle est produite principalement pendant 6 mois au maximum (Janvier à Juin). Le Niger importe de la tomate fraîche du Burkina Faso (principalement) du Nigeria, du Bénin, du Ghana et depuis 2015 du Maroc. Le Niger exporte aussi vers le Bénin et le Nigeria. Le Niger achète également du concentré (plus de 10.000 tonnes par an) sur le marché international. -

Résultats du conseil de gestion à l’exploitation agricole pour la culture de l’oignon / campagne 2015 -2016

L’oignon est une des principales cultures irriguées de la région de Maradi avec la tomate, la pastèque et le moringa. Il est produit sur la majorité des sites d’irrigation de la région. Les données du Ministère de l’Agriculture pour la campagne 2011-2012 annoncent 780 ha pour une production de 24.150 tonnes d’oignon, soit un rendement de 30 tonnes par ha. Cela mettrait la région de Maradi en 5ème position pour la production d’oignon, juste devant Diffa, Niamey et Agadez (surprenant dernier). Celles pour la campagne de 2012-2013 annoncent 954 ha pour une production de 26.700 tonnes soit un rendement de 28 tonnes par ha. Le classement est identique. -

Accès des femmes au foncier agricole

La femme peut accéder à la propriété foncière agricole par héritage. Selon le droit islamique, les femmes héritent d’une part égale à la moitié de celle d’un homme. La décision du conseil de famille peut être confirmée par la justice au besoin. Le droit de propriété coutumier doit être confirmé par la mémoire collective. Il confère au titulaire la propriété pleine et effective de la terre. La femme qui hérite d’une terre en est propriétaire. -

Adoption des semences améliorées du mil et de niébé dans le département de Damagaram Takaya, Région de Zinder

Au Niger, la faible productivité des cultures amènent la recherche à mettre au point des nouvelles variétés vulgarisées par l’Etat et partenaire au développement auprès des producteurs. C’est dans ce cadre que l’ONG CADEL, l’INRAN et le service de l’agriculture ont procédé à la diffusion des semences améliorées du mil et niébé auprès des producteurs de Damagaram Takaya dans la région de Zinder afin d’augmenter la productivité de ces cultures. La présente étude intervient après des années d’introduction de ces semences améliorées. Elle a pour objectif de faire une analyse de l’adoption pour en déterminer les facteurs qui favorisent l’utilisation ou le rejet des semences améliorées par les agriculteurs. Pour se faire, sur la base d’un listing des ménages agricoles des villages, un échantillonnage aléatoire a été réalisé au niveau des villages de Bougoum, Brundi, Tourmou et Kandine). Au total, 97 producteurs, représentants 17% de l’échantillon ont été choisis et enquêtés au moyen d’un questionnaire ménage. Ces résultats montrent qu’il est nécessaire à la recherche et la vulgarisation de renforcer les actions permettant d’augmenter l’utilisation des semences améliorées dans la zone de Damagaram Takaya et toutes les autres zones agricoles du Niger. -

Pratique et Gestion de la Régénération Naturelle Assistée

Ce travail a été rendu possible grâce à la subvention d’assistance technique du FIDA accordée au World Agroforestry Centre (ICRAF TAG 1225) en collaboration avec les Instituts Nationaux de Recherches Agronomiques du Burkina Faso (INERA), du Mali (IER) et du Niger (INRAN), dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet « Les Arbres des Parcs Agro forestiers et les Moyens de Subsistance : Adaptations aux Changements Climatiques dans le Sahel Ouest Africain ». Au cours des cinquante dernières années, le Sahel a connu des changements dans le régime des précipitations qui se sont traduits par une répartition irrégulière, de graves sécheresses se sont succédées, les conséquences pour les précipitations et la végétation devraient être brusque et rapide (Foley et al. 2003, Wang et Eltahir 2000), avec des implications énormes pour la productivité, les moyens de subsistance et la vulnérabilité socio-écologique. La plupart des espèces d’arbres ont l’aptitude de régénérer à partir des souches et des racines après une coupe à ras du sol. Ce sont des millions d’hectares de champs et d’aires de pâturages qui renferment des souches d’arbres vivantes avec une aptitude de fournir de nouveaux rejets. Beaucoup des espèces d’arbres ont aussi une capacité de régénérer à partir des stocks de semences qui sont dans le sol. -

L’expérience des centres de collecte paysans Multi-services au Niger

Le lait cru du Niger n’est que très faiblement valorisé, du fait de la très forte saisonnalité de la production et d’un réseau de commercialisation peu développé, alors que les besoins urbains sont importants et en constante aug¬mentation. Environ 85 % des produits laitiers des laiteries de Niamey sont issus de la poudre de lait importée. Cette forte dépendance des importations rend le pays potentiellement vulnérable aux chocs exogènes de prix et à une insécurité alimentaire grave, comme l’a prouvé la crise économique et alimentaire de 2008. -

Module sur la fabrication de compost

Le compost est fabriqué spécialement en mélangeant des résidus végétaux avec des déjections animales ou du fumier. Il existe plusieurs méthodes de fabrication du compost : le compostage aérien ou en tas et le compostage en fosse. -

Conseil en maraîchage - Site maraîcher de Gourdjia (Maradi)

Les 4 et 21 mars 2016, une équipe technique composée de la Chambre Régionale d’Agriculture de Maradi et du RECA a rendu visite à l’Union des producteurs de Gourdjia sur le site de production maraîchère de Darto. Gourdjia est une vallée où la culture principale est le poivron. En 2014, les producteurs de Gourdjia Darto ont bénéficié d’un champ école paysan du PPI Ruwanmu sur la culture de l’oignon. Les producteurs participant au CEP ne pratiquaient pas cette culture. -

Formation sur les principaux ravageurs et maladies des cultures maraîchères observées sur les sites de Gourdjia suite au suivi CGEF de la campagne 2015 2016

Les maladies de plantes c’est comme le paludisme. Souvent, on ne s’intéresse au paludisme que lorsqu’on est très malade (fièvre, froid, chaud). Dans ce cas il faut aller à l’hôpital (payer), acheter des médicaments (payer) et on sort affaibli. Mais on devrait s’intéresser au paludisme pour ne pas l’attraper. Dans ce cas on se protège avec une moustiquaire, on enlève les points d’eau pour empêcher la multiplication des moustiques… Ce sont des mesures à prendre – avant pour éviter d’être malade. C’est la même chose pour les cultures. Pour que les plantes ne soient pas attaquées, malades ou détruites, il faut prendre des dispositions avant. C’est l’objet de ce module de formation. -

Formation des formateurs Jeunes agriculteurs et agricultrices Module sur la pépinière

Les pépinières sont des endroits où le maraîcher fait germer et pousser ses graines en pleine parcelle ou sur pilotis ou planche surélevée. L’objectif de ce module permet de maîtriser la conduite d’une pépinière afin d’optimiser les rendements des cultures maraîchères. -

Troisième communication nationale a la conférence des parties de la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques

Ce rapport porte sur la troisieme communication nationale a la conference des parties de la conventioncadre des nations unies sur les changements climatiques -

Stratégie de la Petite Irrigation au Niger –SPIN

Ce rapport porte sur le plan d'action stratégique de la Petite Irrigation au Niger -

L’accès des femmes et des jeunes au foncier

La question de l’accès au foncier des femmes et des jeunes revient souvent dans les projets de développement. Accéder au foncier permettrait en effet à ces catégories de personnes qui sont surreprésentées dans les populations les plus vulnérables de disposer d’une source de revenus. La question qui se pose en pratique aux projets est « comment faciliter cet accès ? ». Cette note donne des éléments de réponse à partir des aspects juridiques. Elle sera complétée par un travail sur les expériences réussies ou non. -

Crédit et actes fonciers : quels actes fonciers peuvent être joints au dossier de demande d’un crédit ?

Pour accéder au crédit, les producteurs agricoles doivent fournir un acte foncier aux banques ou instituts de micro-finance. Cet acte foncier permet aux institutions financières de s’assurer que le demandeur a effectivement des droits fonciers sur un terrain identifié et de juger des besoins de financement et de la viabilité du projet en connaissant la superficie du terrain. Il est donc nécessaire que cet acte soit accompagné d’un plan. -

Aménagements pour l’irrigation et foncier : Etude de cas de sites aménagés pour l’irrigation dans la région de Tillabéri

L’irrigation se développe au Niger, à l’initiative des producteurs et souvent avec l’appui des projets.

C’est d’ailleurs l’objectif du premier programme d’investissement prioritaire de l’Initiative 3N : « Amélioration de la Productivité et des revenus agricoles par la maîtrise de l’eau ». -

Raisonner sa fertilisation en maraîchage biologique

Cette fiche technique porte sur la fertilisation en maraîchage biologique -

Formation sur le stockage et la conservation des produits agricoles

Ce guide se resume sur le renforcement des compétences des techniciens/ciennes à former les opérateurs/trices (producteurs/trices, transformateurs/trices, commerçants/tes) sur le stockage et la conservation des produits agricoles afin de limiter les pertes post-récoltes et améliorer la sécurité alimentaire et le revenu des différents opérateurs des chaines de valeurs des produits agricoles -

Étude de développement des oasis sahéliennes en République du Niger (edos) : support de formation sur les techniques des cultures maraichères

Dans le cadre de son programme d’appui aux cultures de contre saison, l’Etude de Développement des Oasis Sahéliennes en République du Niger (EDOS) a initié des formations à l’endroit des producteurs maraîchers de ses sites afin de mieux les accompagner dans la mise en valeur.

Le présent support est destiné aux exploitants des sites maraîchers. Il comporte l’ensemble de la démarche à suivre dans la conduite des cultures maraîchères -

L’or… jaune de Djirataoua (Région de Maradi)

Le périmètre hydro-agricole de Djirataoua, situé à une dizaine de kilomètres au sud de Maradi, a été réalisé en 1982 (environ 500 ha). Une extension a été faite en 2010 pour environ la même superficie. -

Etude de la problématique oasienne au Niger

Le Niger, pays sahélien marqué par de très faibles précipitations pluviométriques, est totalement dépendant du secteur agricole qui occupe plus de 80% de sa population. Malheureusement, cette agriculture est tributaire des aléas climatiques. Mieux encore, notre pays a la triste réputation d’être le pays des crises alimentaires répétées et de la malnutrition permanente. Face au déficit chronique des produits vivriers notamment céréaliers, l’insécurité alimentaire devient de plus en plus inquiétante et la pauvreté gagne chaque jour du terrain dans le monde rural. Or le Niger dispose, sur une bonne partie de son territoire, des vastes oasis (ou palmeraies dattiers) dont les potentialités peuvent permettre d'améliorer la situation agricole (grâce à des actions ciblées), et de tendre vers l’autosuffisance alimentaire tant chantée depuis les années 70. Malheureusement, la plupart des oasis, en dehors de celles qui sont très connues grâce à la qualité de leurs dattes (In Gall, Timia, Iférouane, Dabaga, Bilma, Djado, Fachi, Wacha, Guidimouni, Doungou, Guidiguir), ou par des projets qui y ont été exécutés (Goudoumaria, Diffa, Agadez), ne sont pas judicieusement exploitées et bien mises en valeur. Pourtant, des gens se battent pour empêcher que ces oasis ne disparaissent comme ce fut le cas des populations d’In Gall à travers l’Association Almadeina pour la réhabilitation des palmeraies au Niger. -

Une disposition de banquettes originale mais… efficace Village de Dargué, Région de Maradi

Si l’on se réfère au « Recueil de fiches techniques en gestion des ressources naturelles et de productions agro-sylvopastorales1 », il existe deux types de banquettes : la banquette agricole sur glacis (longueur 80 m avec un écartement de 25 m entre deux lignes de banquettes) et la banquette agro-sylvo-pastorale sur plateau érodé (longueur 100 m avec un écartement 40 à 45 m entre deux lignes de banquettes). La banquette se compose d’un bourrelet à l’aval et d’un fossé à l’amont dans lequel sont implantées des espèces végétales (arbustives et/ou herbacées). -

Culture et entretien du moringa

Le moringa (Moringa oleifera Lam), connu à Maurice comme le « mouroum », est un arbre originaire de l’Inde. Autrefois cultivé en arrière-cour pour ses feuilles et ses gousses afin de subvenir aux besoins alimentaires de la famille, le moringa connait aujourd’hui un intérêt grandissant au niveau mondial, en raison de ses vertus exceptionnelles environnementales, médicinales, industrielles et nutritionnelles.

Le moringa est considéré comme un super aliment car il est très riche en protéine, calcium, fer, potassium et en vitamines A et C. Une comparaison de ses valeurs nutritives avec d’autres aliments est présentée dans le

-

Le sabara (Guiera senegalensis), espèce oubliée des programmes de revégétalisation des plateaux et glacis ?

L’Institut National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN) a publié des fiches techniques de production de plants de plusieurs espèces locales d’arbres et arbustes. C’est une occasion pour évoquer l’une de ces espèces locales qui porte le même nom en Haoussa et Djerma, le sabara, dont le nom scientifique est Guiera senegalensis – Peul : Gelohi, leleko ; Tamachek : assubara. Si vous cherchez la description de cette plante sur internet vous trouverez quasiment la même description sur la plupart des sites. C’est donc un arbuste de 1 à 5 m de haut, facilement reconnaissable à ses petites feuilles, vert clair, plus ou moins grises ou bleutées. -

ALERTE Spodoptera frugiperda une nouvelle chenille, ravageur du maïs

Cette chenille originaire d’Amérique a été observée pour la première fois en Afrique de l’Ouest en janvier 2016, au sud du Nigeria où elle a causé d’importants dégâts. En août 2016, la presse béninoise avance le chiffre de 30.000 à 40.000 ha de maïs détruits dans les régions du Nord Bénin. La chenille a également fait d’importants dégâts au Nigeria et au Togo. Fin novembre 2016, elle est signalée à Torodi (Région de Tillabéri), et également à Dosso. Il s’agit de la larve d’un papillon à moeurs nocturnes de la famille des Noctuidés ou noctuelles. Les insectes de cette famille sont malheureusement bien connus des producteurs car elle comprend les ravageurs les plus dévastateurs des cultures comme par exemple la noctuelle de la tomate (Helicoverpa armigera). -

Politique agricole

L’agriculture est le secteur primordial de l’économie du Niger par sa contribution à la formation du PIB (42 % en 2015) et aux recettes d’exportation (44 %). En outre, il est le premier pourvoyeur d’emplois. Les activités dans le secteur agricole (cultures vivrières et de rente, élevage, exploitation des ressources forestières, fauniques et halieutiques) sont pratiquées par la très grande majorité des ruraux qui représentent 83,8% de la population totale. . -

Les villes d’Afrique de l’Ouest et du Centre sont-elles si dépendantes des importations alimentaires ?

Les flambées des prix alimentaires depuis 2007 ont relancé les discussions sur la dépendance alimentaire des pays les plus vulnérables, et en particulier de leurs villes. Peu d’études récentes confirment la stimulation de la production alimentaire par l’urbanisation que nombre d’auteurs avaient annoncé durant les années 1990. Cette étude vise donc à identifier les principales structures de la consommation alimentaire urbaine sur la base de 36 enquêtes nationales de consommation réalisées auprès des ménages dans 15 pays d’Afrique de l’Ouest et centrale. Les résultats de ces enquêtes montrent que le riz et le blé importés dominent largement la ration amylacée des citadins. Les produits amylacés locaux (maïs, manioc, sorgho et, dans une moindre mesure, igname et plantain) ne sont cependant pas marginalisés partout. Ils gardent une place importante dans la consommation alimentaire de certaines villes de la région. Cela dit, les produits amylacés ne représentent qu’environ le tiers de la valeur des dépenses alimentaires des urbains. Un second tiers environ est constitué des produits animaux et le dernier tiers des produits de sauce (légumes, légumineuses, huiles, sucres et condiments), des fruits et des boissons. Au sein de ces deux derniers tiers de la consommation, les produits locaux dominent largement. Sans sous-estimer la dépendance alimentaire des villes, un tel constat révèle la capacité des marchés urbains à entraîner le développement des filières alimentaires locales. De plus, les enjeux nutritionnels ont changé. Les apports caloriques sont de moins en moins des facteurs limitants, laissant place à un double fardeau nutritionnel : une surconsommation calorique combinée à des carences en micronutriments. Ce constat milite pour que les questions alimentaires ne portent pas seulement sur les céréales mais qu’elles englobent l’ensemble des produits alimentaires et notamment ceux qui contribuent à la diversification de la ration. -

Outil d'animation sur l'agro-écologie : «Et maintenant, on fait quoi ?» - Guide de l’animateur

Cet outil est issu d’un travail de capitalisation mené avec l’Accir et les Unions Départementales de Producteurs de Niébé de Dablo, Pensa et Pissila en 2015, sur la thématique: « Quel accompagnement des producteurs sur la voie de l’agro écologie ? De la pratique à une démarche ».

Ce support d’animation, à destination des Unions et Groupements de Producteurs, a pour objectif de susciter le débat autour des orientations à prendre dans le cadre d’une démarche agro écologique. Il ne s’agit donc pas de fiches techniques avec un message technique à faire passer, mais bien d’un outil pour amener la discussion.

L’outil d’animation illustré a été co-construit avec les 3 Unions Départementales. -

Mise en œuvre de la GIRE à Madagascar et WASH -partout

« Il devient impérieux de protéger, conserver et utiliser d’une façon rationnelle et intégrée les ressources en eau du pays. » • « L’eau est une ressource vitale, indispensable à l’homme pour se maintenir en vie, et il faut donc permettre à tous, notamment les plus pauvres et les plus démunis d’y accéder. » -

La sécurisation foncière dans les projets de gestion durable des terres au Niger : projet de régénération naturelle assistée

Vidéo du CNCOD et du CARI présentant les liens entre gestion durable des terres et sécurisation foncière -

Formation maraîchage sur sol vivant : 1 : introduction

Cette vidéo fait partie d'un cours complet de 12 vidéos pédagogiques sur la gestion de la fertilité des sols dans les systèmes maraîchers, pivot des pratiques agro-écologiques en maraîchage. -

Formation maraîchage sur sol vivant : 2 : approche globale de la fertilité des sols : cycles de l'azote et du carbone

Cette vidéo fait partie d'un cours complet de 12 vidéos pédagogiques sur la gestion de la fertilité des sols dans les systèmes maraîchers, pivot des pratiques agro-écologiques en maraîchage -

Formation maraîchage sur sol vivant : 3 : Fonctionnement du sol

Cette vidéo fait partie d'un cours complet de 12 vidéos pédagogiques sur la gestion de la fertilité des sols dans les systèmes maraîchers, pivot des pratiques agro-écologiques en maraîchage -

Formation maraîchage sur sol vivant : 4 : compostage à froid

Cette vidéo fait partie d'un cours complet de 12 vidéos pédagogiques sur la gestion de la fertilité des sols dans les systèmes maraîchers, pivot des pratiques agro-écologiques en maraîchage -

Formation maraîchage sur sol vivant : 5 : azote et autofertilité

Cette vidéo fait partie d'un cours complet de 12 vidéos pédagogiques sur la gestion de la fertilité des sols dans les systèmes maraîchers, pivot des pratiques agro-écologiques en maraîchage -

Formation maraîchage sur sol vivant : 6 : calcul des apports d'azote

Cette vidéo fait partie d'un cours complet de 12 vidéos pédagogiques sur la gestion de la fertilité des sols dans les systèmes maraîchers, pivot des pratiques agro-écologiques en maraîchage -

Formation maraîchage sur sol vivant : 7 : la légumineuse

Cette vidéo fait partie d'un cours complet de 12 vidéos pédagogiques sur la gestion de la fertilité des sols dans les systèmes maraîchers, pivot des pratiques agro-écologiques en maraîchage -

Formation maraîchage sur sol vivant : 8 : concilier productivité, économie et environnement

Cette vidéo fait partie d'un cours complet de 12 vidéos pédagogiques sur la gestion de la fertilité des sols dans les systèmes maraîchers, pivot des pratiques agro-écologiques en maraîchage -

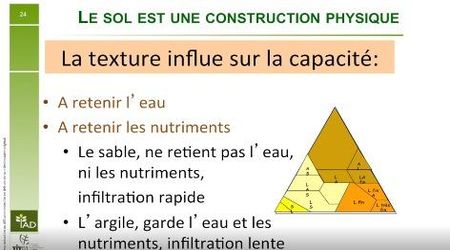

Formation maraîchage sur sol vivant : 9 : physique du sol

Cette vidéo fait partie d'un cours complet de 12 vidéos pédagogiques sur la gestion de la fertilité des sols dans les systèmes maraîchers, pivot des pratiques agro-écologiques en maraîchage -

Formation maraîchage sur sol vivant : 10 : biologie du sol

Cette vidéo fait partie d'un cours complet de 12 vidéos pédagogiques sur la gestion de la fertilité des sols dans les systèmes maraîchers, pivot des pratiques agro-écologiques en maraîchage -

Formation maraîchage sur sol vivant : 12 : les ravageurs : limaces, taupins et autres

Cette vidéo fait partie d'un cours complet de 12 vidéos pédagogiques sur la gestion de la fertilité des sols dans les systèmes maraîchers, pivot des pratiques agro-écologiques en maraîchage -

Formation maraîchage sur sol vivant : 11A : comment construire un système de cultures : exemple de couvertures

Cette vidéo fait partie d'un cours complet de 12 vidéos pédagogiques sur la gestion de la fertilité des sols dans les systèmes maraîchers, pivot des pratiques agro-écologiques en maraîchage -

Formation maraîchage sur sol vivant : 11B : comment construire un système de cultures : exemple de couvertures

Cette vidéo fait partie d'un cours complet de 12 vidéos pédagogiques sur la gestion de la fertilité des sols dans les systèmes maraîchers, pivot des pratiques agro-écologiques en maraîchage -

Irrigation de complément et information climatique pour garantir la sécurité alimentaire

Au cours des dernières décennies, la variabilité climatique au Sahel a montré la grande vulnérabilité des systèmes de production agropastorale. La production céréalière interannuelle fluctue en moyenne de 20 % depuis la fin des années 80. Une situation qui s’aggrave de plus en plus avec le changement climatique : fréquence accrue des événements climatiques extrêmes, récurrence et allongement des poches de sécheresse et forte incertitude concernant la date de démarrage et la durée de la saison culturale. Les techniques culturales et de conservation des eaux et des sols traditionnellement utilisées, comme le Zaï et la demi-lune, deviennent inefficaces en présence de poches de sécheresse fréquentes et longues.

Face aux défis multiformes liés aux changements climatiques, le projet « Irrigation et information climatique au Burkina Faso: de la recherche au renforcement des capacités institutionnelles et communautaires », financé par le Centre de recherches pour le développement international, a testé dans la région sahélienne du Burkina Faso deux stratégies innovantes : l’irrigation de complément et l’information climatique. Ces deux stratégies sont des priorités du Programme d’Action National d’Adaptation à la variabilité et au changement climatique développé en 2007.

Ce projet a été mise en oeuvre en collaboration avec la Fédération Nationale des Groupements Naam, l’Association Zood-Nooma pour le Développement et l’Association Régionale pour l’Irrigation et le Drainage qui ont joué le rôle de facilitateur et d’encadrement des paysans pilotes. Les partenaires techniques et scientifiques comme le Secrétariat Permanent du Conseil National pour l’Environnement et le Développement Durable, la Direction Générale des Aménagements et du Développement de l’Irrigation et l’Institut de l’Environnement et de la Recherche Agricole ont permis d’assurer le transfert des connaissances et expériences acquises dans le projet vers les décideurs politiques. -

Niger, Foire sur le financement de l'Agriculture

An Niger, le financement du secteur agricole reste une préoccupation , malgré la place qu'il occupe dans l' économie du pays.Le Réseau Agri Pro Focus a donc privilégié dans son programme depuis plusieurs années, la sensibilisation des jeunes pour qu'ils s'intéressent au secteur agricole.. -

Affiche Influenza "grippe aviaire"

L’Influenza aviaire hautement pathogène ou grippe aviaire est une maladie infectieuse, très contagieuse affectant principalement les oiseaux domestiques et sauvages, mais aussi certains mammifères. Elle est causée par différents virus de la famille des Orthomyxoviridae appartenant au genre’’ Influenza type A’’ et peut se transmettre à l’homme -

Document cadre pour l' amélioration de la résilience de l'élevage face à la variabilité et au changement climatique

au Niger.La variabilité et les changements climatiques (CC) constituent une menace importante pour le développement économique et risquent de compromettre les chances de relever les défis de réduction de la pauvreté. Or, l’intégration des CC au processus de planification du développement représente encore un défi pour les pays de l’Afrique au Sud du Sahara. -

La tomate au Niger

les variétés de tomates par région du Niger. études de rentabilités économiques de la tomate. Les problèmes et contraintes de production -

Restauración funcional del paisaje rural : manual de técnicas

Présentation de différentes techniques de restauration des sols, forêts et paysages utilisées en Amérique du Sud. Restauración de paisajes forestales Restauración en terrenos de vocación agrícola El papel de los viveros forestales en la restauración Monitoreo y evaluación de proyectos de restauración del paisaje. -

Alimentation des poulets et entretien des poulaillers

Notes prises à partir de la vidéo https://youtu.be/Zn1OXW79eXQ (Vidéo tournée au Centre Régional de Songhaï Porto-Novo au Bénin) -

Améliorer sa pulvérisation pas à pas

Conseil pour améliorer sa technique de pulvérisation de produits phytosanitaires -

Bandes antiérosives végétalisées dans un champ agroforestier

Note issue de 2 documents réalisés par l’APAF-Sénégal sur la restauration des sols -

Champs agroforestiers

Modèle de parcelle agroforestière et techniques de conduites selon l’APAF-Sénégal -

L’intégration des concepts de résilience dans le domaine de la sécurité alimentaire : regards croisés

On observe depuis les années 2000 la volonté des acteurs de la sécurité alimentaire de rapprocher résilience et sécurité alimentaire. Ce rapprochement n’apparaît cependant pas si évident au vu de la diversité d’éléments de langages utilisés pour les associer. Cet article vise donc à faire un état des lieux de l’association de ces notions, voire de leur intégration mutuelle. L’application de la résilience à la sécurité alimentaire met elle en avant les mêmes dimensions que lorsqu’elle est appliquée aux systèmes socioécologiques ? Y aurait-il

ainsi plusieurs concepts de résilience ? Quels sont les apports en termes programmatique et analytique dans

le champ de la sécurité alimentaire ? Quels difficultés ou défis posent cette intégration ? Une analyse de la littérature a été menée à partir de références scientifiques ainsi que de documents de cadrage, de projets et

programmes produits par des institutions, bailleurs de fonds et ONG. Deux enjeux se dégagent de ce rapprochement : la mesure de la résilience et les apports de cette approche en comparaison d’autres telles que la gestion des risques et la réduction de la vulnérabilité. Par ailleurs, alors qu’elle n’a pas de portée normative concernant les trajectoires des systèmes socioécologiques, la résilience est intrinsèquement considérée comme positive dans le domaine de la sécurité alimentaire. Cette acception de la résilience soulève alors des problèmes politiques de définition de ce qu’est une trajectoire favorable. L’accent mis, avec la résilience, sur les trajectoires du système, permet toutefois de relier court terme et long terme, tant pour comprendre les perturbations que pour concevoir des interventions. Enfin, les caractères holistique et multiscalaire de la résilience se retrouvent dans l’ensemble de la bibliographie étudiée, constituant une « avancée » dans le

domaine de la sécurité alimentaire. -

Comment se construit l’invisibilité des populations pastorales au Sahel : l’expérience de la crise alimentaire de 2005 au Niger

Au Sahel, les systèmes d’information élaborés et perfectionnés depuis les années 1980 n’ont pas suffi aux politiques nationales et aux actions d’urgence internationales pour gérer la spécificité des populations pastorales. Cette inadéquation renvoie aux difficultés historiques des administrations à prendre en compte la gestion commune des ressources naturelles et la mobilité des troupeaux. Elle s’explique en partie seulement par les limites des systèmes d’information, le manque de moyens ou un défaut de coordination au sein des politiques nationales et régionales. À partir de l’expérience de la crise alimentaire de 2005 au Niger et d’une quinzaine d’années de travaux de terrain au Sahel, ce texte montre comment s’est construite « l’invisibilité » des pasteurs : d’un côté, les schémas de pensée sous-jacents aux systèmes d’information n’aident pas les politiques à gérer les spécificités au coeur de la reproduction des systèmes pastoraux. Mais, d’un autre côté, la stratégie d’évitement des populations pastorales qui leur a historiquement permis d’échapper aux contraintes exercées par l’administration les dessert aujourd’hui en compromettant leur capacité à peser sur des débats fondamentaux au sein de leurs pays. Au-delà, le cas singulier du pastoralisme mérite de susciter l’attention de recherches pluridisciplinaires et de politiques prenant en compte une gestion durable des espaces, des ressources et du vivant, dans un monde exposé à de profondes mutations économiques et climatiques.

-

Rôle des oiseaux sauvages dans la transmission et la dispersion des virus de l’influenza aviaire : apport de l’éco-épidémiologie dans les écosystèmes afro-tropicaux

La diffusion intercontinentale du virus de l’influenza aviaire (VIA) hautement pathogène H5N1 en 2005–2006 a déclenché un effort de recherche important sur l’épidémiologie des VIA chez les oiseaux sauvages et à l’interface entre oiseaux sauvages et domestiques. En effet, les oiseaux sauvages hébergent les souches de VIA faiblement pathogènes qui une fois transmises à la volaille peuvent évoluer vers des souches de plus forte pathogénicité qui constituent un risque économique et de santé publique. Les travaux réalisés au cours des dix dernières années en Afrique ont permis d’étudier les VIA dans des contextes écologiques et épidémiologiques peu explorés. Les résultats indiquent que les VIA persistent dans les écosystèmes afrotropicaux tout au long de l’année et sont probablement maintenus dans les communautés d’oiseaux sauvages.

L’écologie de la transmission de ces VIA dans les régions afro-tropicales présente cependant des particularités. Ainsi, le rôle des limicoles ne semble pas aussi crucial dans la maintenance des VIA que dans les écosystèmes nord-américains. La maintenance des VIA n’est peut-être pas uniquement dépendante des canards sauvages et une grande diversité d’espèces de la communauté d’oiseaux sauvages semble participer à la circulation de ces virus. Finalement, certaines espèces peuvent jouer le rôle de relais, créant le lien épidémiologique entre canards sauvages (l’hôte de maintenance) et les populations de volaille domestique (l’hôte cible). Ces travaux ont donc permis de produire les premières esquisses des modes de circulation et de persistance des VIA dans les communautés d’oiseaux sauvages et domestiques en Afrique, mais ont aussi contribué à stimuler la recherche globale sur les VIA en proposant des hypothèses originales et des méthodes pour les tester.

-

Innovation platforms and projects to support smallholder development - experiences from Sub-Saharan Africa

Des projets et des Plateformes d’Innovation pour soutenir les petits producteurs – quelques expériences en Afrique sub-saharienne. Ce numéro thématique présente et analyse les travaux et les résultats de Plateformes d’Innovation qui ont été mises en place et animées par le programme de recherche expérimental CoS-SIS (Convergence of Sciences–Strengthening Innovation Systems) dans neuf zones agricoles d’Afrique de l’Ouest entre 2011 et 2013. Six articles synthétisent les expériences locales de différentes plateformes d’innovation. Ils sont complétés par une analyse transversale des influences externes sur les plateformes d’innovation et des réponses de celles-ci, par une réflexion sur les réactions des plateformes d’innovation du Mali aux conflits locaux, et par une analyse des mécanismes par lesquels les plateformes d’innovation du Ghana ont influencé le contenu des enseignements universitaires et les programmes des instituts de recherche agronomique. -

Compostage du fumier pour en faire de l’engrais puissant

Présentation des avantages et techniques de compostage -

La pratique de la vulgarisation pour l’adaptation agricole

Ce présent guide porte sur la pratique de la vulgarisation pour l’adaptation agricole -

Association culturale

Note sur les associations culturales -

Microorganisme Efficaces (Fertilisant bio)

technique de fertilisation biologique -

Le semis direct en Tunisie : situation actuelle et perspectives

Etude réalisée dans le cadre du projet « Agriculture de Conservation au Maghreb » -

Production et transformation du moringa

Ce guide porte sur la production et transformation du moringa -

Projet de dissémination de technologies de contrôle des mouches des fruits en Afrique l’ouest (FSA-CORAF) - rapport d'achèvement

Ce rapport porte sur le projet de dissémination de technologies de contrôle des mouches des fruits en Afrique l’ouest (fsa-coraf) -

Le poivron - Capsicum annuum L.

Ce guide porte sur le poivron (Capsicum annuum L.), qui est une plante de la famille des Solanacées, il est de la même espèce que le piment cultivé mais est issu de la sélection de variétés dites "douces". -

Accès à l’eau au Niger : Quelles ressources pour quels besoins ?

Ce présent guide porte sur l'accès à l’eau au Niger -

Le sorgho fourrager en interculture

Cette fiche porte sur la culture du sorgho fourrager -

Les différentes techniques de préparation des plantes médicinales

Cette note réalisée par Mil'école présente les différentes façons de préparer des plantes médicinales -

Le sol : support vivant et nourricier

Cette fiche technique présente les fonctions du sol et des exemples locaux de techniques agroécologiques -

Les plantes de couverture sous verger

Cette fiche technique explique l'intérêt d'utiliser des plantes de couverture pour nourrir le sol -

Fiche maraîchage n°3 : le greffage en maraîchage

Cette fiche montre différentes techniques de greffage en arboriculture -

Nourrir le sol : les engrais verts

L’engrais vert s’implante par semis entre deux cultures. Il est enfoui ou non dans le sol en fin de cycle afin d’agir sur la culture suivante. -

Le compost

Le compost est issu de la transformation de déchets organiques (feuilles, herbes, résidus de culture, déchets de cuisine, fibres, fumiers…) par une population de micro-organismes dans un environnement chaud, humide et aéré, en une matière humique biologiquement stable et utilisable pour la nutrition des plantes -

le compost enrichi - appelé également compost en pile ou en lasagne

Cette fiche technique présente les modalités de réalisation d'un compost enrichi. Ce type de compost est bien plus riche que le compost vert car il a une teneur élevée en matière organique et contient plus d’éléments nutritifs -

Le vermicompostage

Le vermicompostage (ou lombricompostage) est un processus de dégradation de la matière organique par des vers de terre en vue de la production d’ un amendement riche en éléments minéraux, exempt de pathogènes et qui favorise la rétention d’eau : le vermicompost. -

Le vermicomposteur

Il existe plusieurs modèles de vermicomposteur, en fonction du système choisi (continu ou discontinu), construit avec différents matériaux (bois, bambou, béton…) -

Le Bois Raméal Fragmenté

Le Bois Raméal Fragmenté (BRF) est une technique d’amélioration des sols cultivés par l’incorporation de fragments de bois permettant d’activer la vie biologique du sol. Cette technique imite les processus à l’oeuvre dans une forêt où les feuilles et les branches tombées à terre se décomposent au fil du temps afin de créer l’humus forestier. -

Le charbon de bois à usage agricole

Le charbon de bois est le produit de la combustion incomplète du bois (la combustion complète donnant de la cendre). Incorporé dans le sol, il a plusieurs vertus, grâce notamment à sa structure poreuse, qui améliorent les propriétés du sol. -

L’organoponie

L’organoponie s’est essentiellement développée en zones urbaines où les espaces sont réduits et la terre peu fertile. Nous devons cette expérience notamment aux cubains qui du fait de leur isolement pendant l’embargo états-unien, ont développé beaucoup de techniques agroécologiques, simples et peu coûteuses. L’organoponie s’adapte aussi très bien aux petites unités maraîchères de Guyane. -

Les systèmes agroforestiers

L’agroforesterie, c’est l’association délibérée sur une même parcelle de cultures agricoles avec des espèces ligneuses pérennes (arbres), avec ou sans animaux, dans une démarche de durabilité. L’objectif est de bénéficier de biens et de services issus des interactions positives établies entre les différentes composantes (cultures, arbres, animaux, sol). -

Conseils pour l’aménagement d’une parcelle : outils d'aide à la décision

Avant toute mise en place des cultures, il est essentiel d’explorer sa parcelle afin d’optimiser l’emplacement des productions qui doivent s’inscrire dans une vision globale d’aménagement du paysage. Il s'agit de respecter un équilibre entre des aménagements antiérosifs et riches en biodiversité (maintien et développement

de la faune et la flore). -

Modèle de serre à moindre coût

Fiche technique présentant les modalités de fabrication d'une serre économique -

L’utilité des haies

Les haies ont à la fois un effet protecteur, régulateur, améliorant et économique. -

La rotation des cultures

Chaque plante a besoin d’éléments nutritifs différents, que leurs racines vont chercher dans différentes couches du sol. Si les mêmes légumes sont toujours cultivés au même endroit, le sol se fatigue progressivement favorisant ainsi la multiplication des risques phytosanitaires. L’alternance des cultures offre au contraire de multiples bénéfices -

Les associations de plantes

En milieu naturel, les interactions entre les plantes sont omniprésentes, notamment par les sécrétions racinaires ou encore par l’émission de signaux olfactifs. Elles modifient alors leur environnement, les unes favorisant la croissance des autres ou à l’inverse, inhibant leur développement. Au jardin, des influences entre légumes sont également observables. Il faut alors veiller à favoriser les associations positives et éviter les négatives. Par exemple, associer des radis aux laitues évite la montée en graines

de ces dernières. Ces associations, issues d’expériences observées localement en Guyane et à Macapa, ont une multitude d’effets dont voici un panel non exhaustif -

Les mycorhizes

Myco pour « champignon » et Rhize pour « racine ». On suppose que les mycorhizes sont apparues il y a 450 millions d’années en même temps que les premières plantes terrestres. Elles sont le résultat d’une symbiose naturelle entre des champignons microscopiques du sol et les racines des plantes. Grâce au développement d’un réseau de filaments, ces associations symbiotiques permettent à la plante de multiplier sa surface de contact avec le sol (par 1 000) permettant une plus grande prospection du sol. Ce réseau peut atteindre jusqu’à 1 km pour 1 m de système racinaire (en longueur cumulée). Les éléments minéraux sont transmis du champignon à la plante en échange

d’un transfert de carbone de la plante au champignon. -

Démarrer ses cultures avec des plants sains

Les maladies transmises par les semences sont causées par différents bio agresseurs : bactéries, virus, champignons, qui peuvent parfois survivre jusqu’à 2 ans sur la graine comme la pourriture noire (Xanthomonas campestris). Les symptômes sont très variables et surviennent à différents stades physiologiques des plantes. Pour éviter les maladies, mieux vaut démarrer la culture avec des plants sains. -

Les auxiliaires entomophages

Les insectes nuisibles sont régulés par leurs ennemis naturels (prédateurs, parasitoïdes et pathogènes) appelés auxiliaires des cultures. Le préfixe « entomo - » désigne les insectes, les auxiliaires sont donc qualifiés d’entomophages s’ils consomment les insectes (araignées, insectes prédateurs et parasitoïdes), ou d’entomopathogènes s’ils les rendent malades (micro-organismes). -

la lutte biologique par conservation

Les insectes prédateurs et parasitoïdes, les araignées et les champignons entomopathogènes s’installent spontanément et durablement dans les milieux qui leur sont favorables et contribuent naturellement au contrôle des insectes ravageurs : ainsi s’opère la lutte biologique par conservation. Trois conditions sont essentielles pour favoriser les auxiliaires... -

La lutte contre les insectes ravageurs - exemples de méthodes par piégeage

Cette fiche rassemble quelques techniques utiles afin de lutter contre certains insectes nuisibles des cultures. Ces méthodes simples à réaliser utilisent des systèmes par attractif alimentaire ou piège dit mécanique. -

Lutte contre la fourmi manioc

Les fourmis manioc appartiennent aux genres Atta et Acromyrmex, elles sont qualifiées de fourmis coupeuses-de-feuilles ou champignonnistes. Elles se nourrissent du champignon Leucoagaricus gongylophorus qu’elles cultivent sur un substrat de feuilles en décomposition (compost). Ces fourmis sont bien connues des agriculteurs pour les dégâts causés au feuillage des arbres (surtout la nuit). -

Les plantes assainissantes

Les plantes assainissantes ont un pouvoir de désinfection du sol contre certaines maladies du sol telles que le flétrissement bactérien ou certains ravageurs tels que les nématodes ou les symphyles. On parle alors de biodésinfection du sol.

Certaines d’entre elles sécrètent des molécules gazeuses qui suppriment ou ralentissent la propagation des nuisibles : elles sont appelées plantes biofumigantes. Ces gaz se développent soit sur plantes vivantes par les racines, soit sur plantes mortes lors de leur décomposition. Les plus connues sont les plantes appartenant aux familles des Alliacées, Astéracées et Brassicacées. -

Les préparations naturelles peu préoccupantes

En agriculture et encore davantage en agroécologie, il est intéressant de valoriser certaines substances naturelles pour les cultures. C’est le cas notamment des substances contenues dans les Préparations Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP) définies par la Loi d’Avenir Agricole. -

La lune et ses influences sur l'agriculture

La Lune de par son attraction sur la Terre influence entre autre les éléments constitués d’eau, elle est responsable des marées et influence également les flux de sève dans les végétaux. C’est pourquoi jardiner avec la Lune, c’est donner plus de chances aux cultures de mieux se développer, d’être plus résistantes et d’obtenir de meilleures récoltes. Dans cette fiche, nous nous attacherons plus particulièrement aux effets de la lune spécifiques à notre latitude c’est à-dire sous l’équateur. -

Etude diagnostique de la dégradation des sols autour des aménagements hydroagricoles dans le Beledougou et sur le plateau de Bandiagara

Le PASSIP/REAGIR dans sa composante VI «Appui à la production agricole», s'est fixé comme objectif de lever un certain nombre de défis qui permettra aux populations rurales des zones d'Irrigation de Proximité (IP) au Mali d’utiliser le potentiel économique de l'IP. Cela permettra d’augmenter leurs revenus par une agriculture productive et durable. C’est ainsi que des barrages hydro-agricoles (AHA) ont été construits dans 10 villages du Bélédougou et 6 villages du pays Dogon. -

Comment lutter contre les pourritures du fruit et les coups de soleil sur cultures d'ananas

Fiche technique présentant une méthode écologique de lutte contre les pourritures du fruit et les coups de soleil sur cultures d'ananas : l'utilisation de filets protecteurs -

Référentiel du développement agricole durable en Tunisie : document de base pour la formation et le conseil agricole

Ce document présente les éléments clés du développement agricole durable en Tunisie -

Guide technique sur les nuisibles de la banane plantain, le maïs, le manioc et la tomate.

Une bonne connaissance des nuisibles des cultures est nécessaire pour permettre une meilleure gestion de leurs effets néfastes. La maîtrise des nuisibles nécessite par ailleurs la mise en place d’une stratégie de protection

intégrée et d’utilisation rationnelle des pesticides, afin de préserver l’environnement et de réduire les cas d’intoxication des utilisateurs et des consommateurs. -

Vivre et se nourrir de la forêt en Afrique centrale

Ce livre nous emmène au coeur des zones de forêts denses et sahéliennes de l’Afrique centrale, un écosystème précieux et essentiel à la vie quotidienne de ses habitants, représentant l’un des trois principaux ensembles boisés tropicaux de la planète. Dix pays (Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Tchad) abritent ces forêts et savanes, riches d’importantes ressources naturelles. Ils ont en commun une longue histoire liée à la colonisation, suivie d’une expérience de coopération multiforme depuis les indépendances qui évolue incontestablement vers une intégration économique et monétaire. -

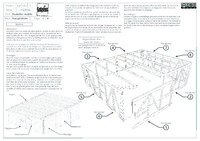

Plan poulailler mobile

Ce présent guide présente un mode d'emploi pour la'installation d'un poulailler mobile. -

Mini rasette la "sauve carotte"

Ce présent document porte sur la rasette, un outil maraîcher -

Agriculture de conservation : meilleures pratiques pour les petites exploitations agricoles aux ressources limitées

L’agriculture de conservation (AC) est une approche de gestion des terres qui permet d’économiser les ressources et qui optimise et maintient la capacité des sols à produire de la nourriture. -

Agro Biodiversité et élaboration d’un modèle architectural du palmier dattier au Sahel : cas du Sud Niger

Cette présente thèse porte sur l'agro biodiversité et élaboration d’un modèle architectural du palmier dattier au Sahel : cas du Sud Niger -

Plan de fabrication d'une brouette maraîchère

Ce plan permet de fabriquer une brouette maraîchère -

Les systèmes de productions agricoles du Niger face au changement climatique : défis et perspectives

Le Niger fait partie des pays les plus vulnérables au monde en raison du contexte lié à son climat, son environnement et à son économie. Le pays se classe au bas de l’échelle sur la quasi-totalité des indicateurs de développement humain. L’agriculture est le secteur le plus important de l’économie du Niger. Elle représente plus de 40% du produit intérieur brut national et constitue la principale source de revenus pour plus de 80% de la population. La performance du secteur agricole est néanmoins très instable du fait de sa forte exposition aux changements climatiques. Au cours des 30 dernières années, le Niger a subi de nombreuses sécheresses, inondations, invasions des criquets et autres attaques parasitaires. -

Aspects socio-économiques et techniques de la conservation du mouton Koundoum au Niger

Le mouton Koundoum représente le principal mouton à laine du Niger et est exclusivement élevé dans les îles et sur les bords du fleuve Niger, depuis la frontière du Mali jusqu’à Niamey. Il constitue une source de nourriture et de revenus pour les agriculteurs ruraux de cette zone. Cette race est reconnue pour sa production de laine et sa remarquable adaptation à l’humidité dans la vallée du fleuve Niger. Peu d’informations sont disponibles sur les caractéristiques de cette race alors qu’on assiste à une régression drastique de son effectif. La documentation des caractéristiques d’une race est importante pour son utilisation et sa conservation. Cette étude a été entreprise pour documenter (i) le système de production et les caractéristiques morphobiométriques du mouton Koundoum, (ii) les préférences des éleveurs et leur disposition à payer ou à recevoir une compensation pour les caractéristiques des ovins, (iii) les caractéristiques de reproduction du mouton Koundoum et (iv) les points de vue des parties prenantes potentielles susceptibles de contribuer à la réussite de la gestion et la conservation de la biodiversité des animaux d'élevage au Niger. -

Etude qualitative sur les contraintes à l’emploi productif dans les zones du projet filets sociaux au Niger

S’inscrivant dans le cadre du renforcement du programme de protection sociale adaptative au sahel, l’Etude qualitative sur les contraintes à l’emploi productif au Niger résulte du « diagnostic approfondi des contraintes à l’amélioration de la productivité et de la résilience dans les secteurs agricole et non-agricole »1 engagé par la Banque Mondiale pour rendre compte d’une part du rôle essentiel à jouer par les programmes de protection sociale en l’occurrence ceux des Filets sociaux pour promouvoir l’emploi productif aux personnes pauvres et vulnérables » dans cette région considérée comme la plus pauvre du monde (le sahel), et d’autre part des résultats encourageants de plusieurs études récentes qui « laissent notamment entrevoir des bénéfices importants à long terme de cette approche multidimensionnelle visant à lever les contraintes à l’emploi productif des plus pauvres »2.

Deux principaux objectifs sont assignés à cette étude : (i) d’une part, identifier et hiérarchiser les contraintes internes et externes auxquelles font face les personnes pauvres et vulnérables dans leurs activités, et (ii) d’autre part, identifier un ensemble d’interventions souhaitables pour promouvoir l’emploi productif et la résilience des personnes pauvres et vulnérables. -

Promouvoir la gestion durable des terres dans les zones sujettes à la migration en Afrique de l’ouest à travers les mécanismes de financement innovant: Proposition de micro-projet pour la région de Dosso

L'objectif général du projet est : Contribuer à la prévention de la dégradation des terres ainsi qu’à la restauration des terres agro-sylvo-pastorales dégradées par l'augmentation des investissements de GDT1 à travers l'utilisation de mécanismes de financement novateurs fondés sur l’utilisation de la maitrise d’ouvrage de la collectivité locale et la promotion des partenariats public-privés pour soutenir les champs école paysans dans la commune urbaine de Loga. -

Rapport de l’étude sur la Carte Prospective de l’Enseignement et de la Formation Professionnels et Techniques (EFPT)

L’objectif de l’étude est de mener la carte prospective de l’Enseignement et de la Formation Professionnelle et Technique (EFPT) à travers l’analyse de l’offre et de la demande et de faire des propositions des mesures d’amélioration de la gestion et du développement du sous-secteur. La réunion du comité scientifique a validé la méthodologie et l’outil de collecte des données sur le terrain et aussi a recadré le domaine d’intervention de l’étude en le limitant aux établissements des chefs-lieux des régions et des départements. -

Rapport de l’Évaluation Finale de la Campagne Agricole 2015 et Perspectives Alimentaires 2015-2016

La campagne agricole 2015 a démarré à partir de la deuxième décade du mois de mai avec des pluies utiles qui ont permis des semis partiel de mil au niveau de 12 villages du département de Gaya ( région de Dosso) -

Rapport d’évaluation des récoltes de la campagne agricole d'hivernage 2016

La campagne agricole d'hivernage 2016 a démarré à partir de la première décade du mois d'avril occasionnant des semis partiels de mil au niveau de 69 villages des régions de dosso et tillabéry -

Élevage

L'an deux mil seize et le 9 février,s'est tenue dans la salle de réunion du ministère de l'élevage,la première session de pilotage. Cette réunion a pour objet de faire l'état de mise en œuvre du PTBA 2015 et d'approuver le PTBA 2016. -

Première session du comité de pilotage du P2RS-Niger

L'an seize et le 09 février s'est tenu dans la salle de réunion du Ministère de l’Élevage, sous la Présidence de Monsieur le Secrétaire Général Adjoint du Ministère de l'Agriculture représentant le président du comité de pilotage programme de résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au sahel (P2RS-NIGER ) -

État des lieux et perspectives à court et moyen termes du secteur agricole ( Agriculture et Élevage ) au Niger

Le secteur agricole est un secteur clé de l’économie nigérienne. Il contribue pour plus de 40% du PIB total du pays et fournit entre 15 et 20% des recettes d’exportations du pays. Source d’emploi pour plus de 80% de la population active, le secteur agricole, dans ses composantes d’agriculture et d’élevage conditionne fortement la croissance de l’économie et la réduction de la pauvreté. La performance limitée des systèmes de production et leur sensibilité aux aléas et aux changements climatiques exposent une grande frange de la population à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle -

Rapport de la mission de l’état de lieu du dispositif d’appui conseil agricole dans la zone d’intervention du promovare

La population du Niger est estimée à plus de 17 129 076 habitants (RGPH, 2012). Une population à plus de 80% rurale avec comme principale source de subsistance les activités agrosylvopastorales. Avec le taux d’accroissement actuel de (3,9%), cette population atteindra 55 millions en 2050. -

Etude technique; étude environnemental/social et élaboration d'un dossier d'appel d'offres pour les travaux de construction/réhabilitation de 120 kilomètres de pistes rurales dans les pôles de développement économique de badaguichiri et karofane.lot 5 americawa-babban kalami

Dans le cadre de la mise en oeuvre de sa composante B qui vise l'amélioration de l'accès aux marchés pour les exploitations agricoles familiales,l'unité de gestion du prodaf de tahoua a prévu au titre de son programme de travail et de budget annuel 2016 -

Formation des brigades phytosanitaire des régions de Tahoua, Maradi et Zinder

campagne des cultures d'hivernage 2016

financement P2RSLes invasions transfrontalières et locales de ravageurs tels que les acridiens, les oiseaux granivores, les rongeurs sont connues pour causer de sérieux dégâts aux végétaux et aux produits végétaux avec de pertes économiques considérables dans de nombreuses zones du Sahel. -

Rapport de l'atelier de formation des encadreurs de la zone d'intervention de promovare en protection des cultures, itinéraire tecnique des cultures et en vie associative tenu du 17 au 21 décembre 2016 à konni

La population du Niger est estimée à 17 138 7 07 habitants (RGPH, 2012). Une population à plus de 80% rurale avec comme principale source de subsistance les activités agro-sylvo-pastorales. Avec le taux d’accroissement actuel de (3,9%), cette population atteindra 55 millions en 2050. Et le secteur agricole considéré comme le principal pilier pour l’alimentation et source d’emploi de cette population a une contribution en deçà du potentiel existant pour diverses raisons dont entre autres les risques climatiques, écologiques, la pression parasitaire et même sociaux et parfois l’insuffisance dans les politiques et stratégies mises en place pour accompagner les producteurs. -

Rapport trimestriel: Antenne d'Agadez, Mission d'information et de sensibilisation sur le processus d'expression de la demande

Objectif global du programme est de contribuer à la promotion d'une agriculture productive et à la sécurité alimentaire au Niger -

Programme de petite irrigation et sécurité alimentaire : rapport semestriel n°1

Le présent rapport semestriel couvre la période de février à juillet 2016, il se réfère aux activités de l'unité de gestion du programme. A titre de rapport, la direction générale du génie rurale à mis en place une unité de gestion du programme à Niamey, avec des antennes dans les trois régions d'intervention. -

Projet de plan de travail et budget annuel 2016

Dans le cadre de la coopération bilatérale Nigéro-Allemande à travers le pôle prioritaire développement rural et agriculture productive avec la coopération financière KFW. -

Tuta

Un nouveau ravageur de culture de tomate -

Rapport annuel de la direction des études biologiques. campagne 2016

Dans l’exécution de ce projet, les organisations paysannes sont chargées de la production des sacs de lâcher, les services techniques (DGPV et lNRAN) accompagnent ces OP dans la multiplication du parasitoïde, le suivi des zones sujettes aux attaques de la mineuse de l’épi et l’appui conseil et méthodologique au cours du lâcher. -

Conseil en maraîchage - Des boutures de manioc virosées distribuées à Guidan Idder

Ce samedi 17 décembre, nous sommes sur une parcelle irriguée de 0,55 ha qui est mise en valeur par Madame Hadiza Nomao, une productrice de Guidan Idder. Elle cultive de l’oignon chaque année mais cette année, en plus, elle a repiqué des tomates et entre les planches d’oignon des boutures de manioc provenant de « l’opération bouture de manioc 2016 ». Comme c’est la première fois qu’elle plante du manioc, elle n’est pas certaine mais trouve que les feuilles semblent « malades».