Contenus

Site

Bibliothèque numérique DUDDAL

thème principal est exactement

Maraîchage

-

Principales caractéristiques du site maraîcher de Bourbourkabé (Communauté urbaine de Niamey) : atouts et contraintes

Le site maraicher de Bourbourkabé, situé à une quinzaine de kilomètres de Niamey, a été étudié selon la méthode de diagnostic rapide avec un entretien semi structuré. Il ressort des discussions avec les producteurs que l’exploitation est individuelle avec une coopérative de producteurs qui n’est pas très bien organisée. Le site dispose d’atouts non négligeables comme la garantie de marché pour leurs produits avec la proximité de la ville de Niamey, l’existence de deux types de sources d’eau d’irrigation et le professionnalisme des producteurs. Cependant, ils rencontrent de contraintes à la production (phytosanitaires, approvisionnement en intrants, faiblesse de l’appui conseil…) et des contraintes organisationnelles (inefficacité de la coopérative des producteurs). A toutes les contraintes soulevées, des propositions de solutions ont été faites par les producteurs afin de les guider, le moment venu, à établir un plan d’action. -

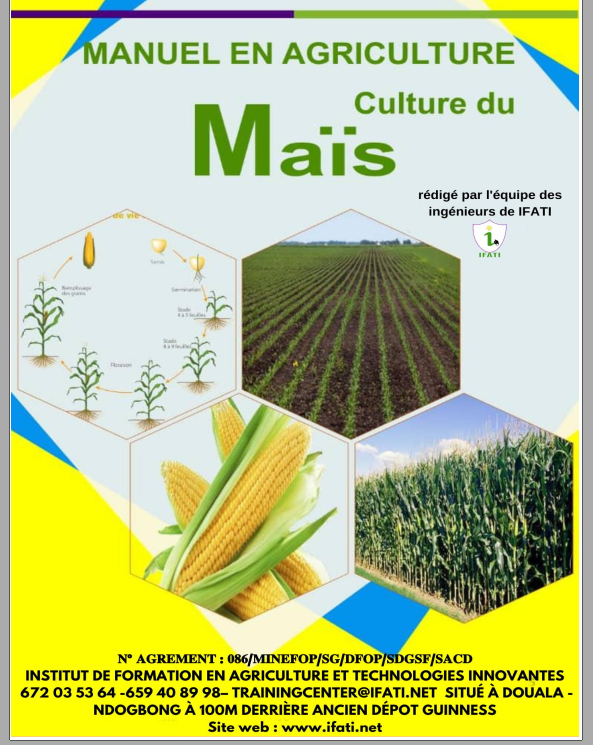

MANUEL EN AGRICULTURE CULTURE DU MAIS

De son nom scientifique Zea mays, le maïs est la troisième céréale la plus cultivée dans le monde après le blé et le riz. Dans le monde, il joue un rôle très important dans l’alimentation humaine et animale. Au Cameroun par exemple, sept (7) personnes sur dix (10) mangent le maïs sous de formes variées. Avant d’entreprendre une opération de culture de maïs, il faudrait d’abord s’assurer que l’on dispose des semences en quantité suffisante. Pour la culture pure du maïs, il faut en moyenne 20 à 25 Kg de semences par hectare. En association avec une autre culture, cette quantité est diminuée de moitié. Au Cameroun, plusieurs variétés ont été mises au point par l’IRAD (Institut de recherche Agricole pour le Développement), notamment les CMS (Cameroon Maïze Sélection) adaptées aux zones forestières de basses et moyennes altitudes ; les CHC (Cameroon Highland Composite) adaptées aux zones de hautes altitudes de l’Ouest du pays et les CHH (Cameroon Highland Hybride) qui sont des hybrides des hautes terres de l’Ouest. -

Maraichage et ennemis des cultures au Niger : comment y faire face ?

Cette émission radio a été préparée par le Studio Kalangou. Elle se penche sur les cultures maraichères et leurs ennemis. -

Étude des filières porteuses de la production maraichères dans l'Aïr

La présente étude des filières porteuses de la production maraîchère dans l’Aïr a été élaborée dans le cadre du programme « LUTTE CONTRE LA PAUVRETE - LUCOP ». Le programme LUCOP fait partie de la coopération allemande au Niger financée par le BMZ (Ministère allemand de Coopération et de Développement Économique). Ce programme est piloté par la GTZ, au titre de la Coopération Technique Allemande. Il est subdivisé en trois phases couvrant une période de 12 ans, de janvier 2004 à décembre 2015, dans les régions de Tillabéri, Tahoua Nord (y compris Agadez). -

Analyse des nouvelles variétés des cultures introduites par le PromAP

Dans le cadre de ses activités du conseil agricole, le programme de Promotion de l’Agriculture Productive (PromAP) a initié en 2016 et 2017, l’introduction au niveau des sites d’intervention des nouvelles variétés améliorées des cultures. Cela fait suite au constat sur la rareté ou l’absence des produits agricoles pendant certaines périodes de l’année, notamment pendant la saison sèche chaude et la saison d’hivernage. Pour le cas de la saison sèche chaude, cette situation est liée aux difficultés que les producteurs rencontrent pour assurer la production maraîchère, dont la chaleur intense ne favorisant pas le développement des cultures et la non-adaptabilité des semences locales utilisées. Par contre pour le cas de la saison d’hivernage, les producteurs se concentrent beaucoup plus sur les cultures pluviales au détriment des cultures maraîchères alors que les deux (2) peuvent se pratiquer ensemble. Le but visé à travers l’introduction des nouvelles variétés est d’une part de démontrer aux producteurs et productrices, la possibilité de produire toute sorte de culture pendant la période de chaleur et d’autre part, la possibilité de pratiquer le maraîchage en hivernage. Ainsi, au niveau des trois (3) régions, 16 nouvelles variétés et deux (2) cultures ont été introduites. -

Évaluation de la campagne maraichère 2007/2008 : étude sur la production maraîchère sur des sites féminin dans la vallée du Dallol Bosso

L’objectif du PIP2 est « l’augmentation de la production et la rentabilité des cultures à haute valeur ajoutée par les petits producteurs grâce à l’utilisation de technologies simples à moindre coût ». Le PIP2 a engagé une enquête agricole pour l’évaluation de la campagne d’irrigation 2007-2008 concernant le niveau de mise en valeur, la production, les rendements et les revenus. La mise en œuvre de cette activité s’est basée sur le dispositif des GSC répartis dans les zones de concentration de l’irrigation. L’objectif de l’enquête est de collecter les données pour mesurer les indicateurs agroéconomiques des exploitations appuyées par le PIP2 dans la région de Dosso, afin d’apprécier leur évolution. L’appui méthodologique pour la réalisation de cette enquête a été assuré par l’INRAN. L’enquête s’est a concerné la campagne d’irrigation 2007-2008 et a couvert les différentes zones de concentration de l’irrigation de la région de Dosso. -

Autofinancement : le groupement féminin de Cernafa à Djoga / Torodi, un exemple à suivre

Le groupement Cernafa de Djoga a été créé en 2002 pour développer des activités de maraîchage au profit des femmes. Il a commencé par exploiter un premier site maraîcher aménagé avec des puits et une clôture. Chaque femme cultivait une superficie moyenne de 350 à 400 m2. Les femmes produisent de la salade, du chou et des oignons. A cela il faut ajouter d’autres légumes pour les besoins domestiques. -

Proposition pour l'organisation et le développement de la pomme de terre au Niger

La pomme de terre est susceptible d'héberger et de transmettre tout un cortège parasitaire (maladies et ravageurs) qui peuvent avoir pour origines le plant le sol ou l'environnement. Il est indispensable de le connaître et de le prendre en compte sans quoi il serait illusoire d'espérer améliorer durablement la production de consommation et à plus forte raison de produire du plant (local). C'est en négligeant cet aspect que beaucoup d'expériences antérieures au Niger et dans d'autres pays ont échoué. Par rapport à ce que nous savons des problèmes européens, de ce que nous avons vu sur le terrain au cours de cette mission et de missions précédentes au Niger et dans les pays voisins, on peut déjà faire quelques constats et attirer l'attention sur quelques problèmes importants. Naturellement, un travail plus approfondi d'identification, de hiérarchisation sera indispensable. -

Analyse de la compétitivité régionale des filières tomates et pomme de terre au Bénin, au Niger et au Nigeria

Les échanges commerciaux entre le Nigeria et ses quatre voisins immédiats (Bénin, Cameroun, Niger Lac Tchad) sont très anciens. Ils portent sur une gamme très variée de produits tant agricoles que manufacturés, produits localement ou importés du marché international. Ces transactions ont pris au fil des années des normes variées, des exportations au transit en passant par de la réexportation sur fond de contrebande quasi artificielle dans certains cas. En effet, les opérateurs économiques ont de tout temps adapté, voire ajusté, leurs stratégies à la conjoncture et aux politiques économiques conduites dans chacun des cinq pays. Celles du Nigeria se révéleront particulièrement déterminantes dans l'orientation des flux des marchandises. -

Analyse des variétés des cultures introduites en période de grande chaleur

Le maraîchage en irrigué constitue une activité qui occupe une grande partie de la population d’Agadez. Il se pratique le long des vallées, sur toute l’année avec trois (3) campagnes principales. Chaque campagne a ses spécificités en termes de caractéristiques climatiques et, la plus difficile pour les producteurs est la campagne sèche chaude qui se caractérise par : • un problème d’eau dans les puits ne permettant pas de mettre en valeur des grandes superficies • une grande chaleur qui ne permet pas aux producteurs de produire toutes sortes de cultures. -

Analyse comparée des systèmes de production des écotypes locaux d’oignon (Allium cepa L.) dans la vallée de la Korama au sud-est du Niger

La filière oignon (Allium cepa L.) est devenue un des piliers de l’économie des ménages dans la vallée de la korama au sud-est du Niger. Cette culture est diversement appréciée par les acteurs de la production et de la consommation, en raison principalement de la diversité des écotypes locaux qui sont d’ailleurs peu connus. C’est pourquoi, l’étude s’intéresse aux écotypes locaux de deux sites irrigués de Tassaou et de Guidimouni. Pour ce faire, l’approche méthodologique adoptée a consisté à faire un état de connaissance sur le sujet, des entretiens sur la base d’un guide d’entretien avec des responsables communautaires couplés aux focus groups et des enquêtes par questionnaire auprès de quatre-vingt-trois (83) producteurs d’oignon dont trente-huit (38) à Tassaou et quarante-cinq (45) à Guidimouni. -

Étude de faisabilité programme national de développement de la filière des cultures maraichères au Bénin

Le secteur Agricole est le principal pilier de l’économie béninoise. C’est pour cela que depuis 1991 les gouvernements successifs élaborent et mettent en œuvre des documents de politique agricole tels que : la lettre de déclaration de politique de développement rural, le Schéma Directeur Développement Agricole et Rural (SDDAR en 2000), le Plan Stratégique Opérationnel, le Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA en 2011). Ces documents de politiques prônent la diversification des filières. Le PSRSA a notamment ciblé 13 filières comme prioritaires parmi lesquelles figure en bonne place les cultures maraîchères considérées par l’actuel gouvernement comme une filière phare et positionnée dans deux (2) des sept (07) pôles de Développement Agricoles identifiés pour la promotion du Secteur Agricole au Bénin. -

Les étapes de la planification des cultures en maraichage bio

Ce guide détaille les étapes de la planification des cultures maraichères biologiques. Il propose de manière générale les techniques à mettre en place pour réussir sa culture en bio. -

Maraichage : organiser sa production en maraichage biologique

Le maraîchage biologique demande un savoir-faire et des compétences importantes puisqu'il s'agit de produire jusqu'à 50 légumes par an sans parler des différentes variétés. Maîtriser sa production maraîchère repose donc sur plusieurs piliers de l’organisation que nous détaillerons dans les chapitres suivants et qui méritent d'être mis en pratique par tout maraîcher désirant être efficace. La réflexion doit en grande partie se faire durant la préparation de l'installation ou pour les personnes déjà en production durant la période hivernale quand les interventions en culture sont plus calmes. -

Itinéraire technique du piment

L’objectif de cette fiche est d’aider les producteurs à respecter l’itinéraire technique de la culture du piment pour améliorer les rendements. -

Prospection, Enquête et Collectes des Accessions de Poivron (Capsicum annuum L.) Cultivés dans la Région de Diffa, Niger

Au Niger, particulièrement dans la région de Diffa, le poivron est la spéculation la plus cultivée et la plus commercialisée, représentant ainsi le poumon économique de la région. Pour accroitre la production et prévenir toute érosion génétique, des connaissances sur la diversité génétique et les pratiques paysannes de la gestion du poivron sont nécessaires. C’est ainsi qu’une prospection suivie de collecte de graines a été effectuées dans toute la région de Diffa. -

Rapport synthèse de la Composante CGEF du Programme d'Appui à la Petite Irrigation (PAPI) au 30 septembre 2017

Le Programme d'Appui à la Petite Irrigation (PAPI), soutenu par la Coopération Suisse a commencé ses activités en 2014. Il vise à développer le secteur horticole en donnant aux producteurs et productrices l'opportunité de vivre décemment de leurs activités. Implanté dans les régions de Dosso et Maradi, le PAPI vise les objectifs suivants: - permettre à des exploitations agricoles en culture irriguée d'accéder au financement de leurs investissements grâce à un crédit couplé avec une subvention. Ce crédit et la subvention sont mis en place par des institutions financières ; - apporter un conseil technique et économique aux exploitations agricoles en culture irriguée. -

Fiche technique pour la culture de la laitue et pratiques des producteur

La laitue est un légume feuille consommé en salade. Sa culture est très développée autour des centres urbains car elle est facile à produire, son cycle est court et elle procure des revenus réguliers aux producteurs et productrices. Elle se récolte 25 à 30 jours après le repiquage. La laitue ne supporte pas un long transport, ce qui explique également sa présence dans la majorité des sites maraichers, notamment autour des villes. -

Distribution et perspectives pour les produits maraîchères au Niger

Le Niger, le pays le plus sahélien des pays du Sahel, doit faire face à un déficit alimentaire chronique qui devient de plus en plus aigu. L’accroissement rapide de la population (3,2 % par an) et les sécheresses des deux dernières décennies sont à l’origine de ce déficit. La production agricole stagne depuis plusieurs années. La situation est d’autant plus préoccupante que les productions sont principalement des productions céréalières pluviales (mil, sorgho) et que les ressources naturelles (sol, eau, couvert végétal) sont menacées de dégradation. Une des mesures prises par le Gouvernement pour surmonter cette situation est l’intensification et la diversification des productions agricoles, en particulier par la production de cultures irriguées de contre-saison et plus particulièrement de cultures maraîchères (oignon, ail, chou, laitue, tomate et haricot vert). -

Fiche technico-économique pour la culture de laitue en hivernage

La laitue ou « salati » en langues locales (Haoussa et Zarma) est l’une des principales cultures irriguées dela région de Dosso. Elle se pratique toute l’année aussi bien en campagnes sèches froide et chaude qu’en hivernage. Les principaux bassins de production en hivernage sont : bassin de Doutchi (sites de Tapkin Sow et Takoidawa) et bassin de Gaya (sites de Kokore et Lamgoro). -

Analyse de la chaine de valeur oignon de l'Oudalan et de son potentiel d'insertion dans les marchés urbains au Burkina Faso

La province de l’Oudalan, à l’instar des autres provinces de la région du sahel, fait partie des provinces les plus pauvres du Burkina Faso. Les hommes comme les femmes sont occupés toute l’année à diverses activités afin de satisfaire leurs besoins alimentaires et également se procurer du revenu monétaire pour subvenir aux besoins de leur famille. La pratique de la production maraichère pendant la période de contre saison participe à l’amélioration des conditions de vie de ces populations. La présente étude s’inscrit dans le cadre d’un appui technique à la mise en place d’un dispositif de suivi évaluation d’un projet de développement de la filière oignon piloté par l’association ADECO dans la province de l’Oudalan. -

Pratique des producteurs pour la culture de l'amarante

L’amarante est reconnue pour être un légume extrêmement productif et nutritif, et facile à cultiver. C’est probablement le légume-feuilles le plus productif des tropiques. Son excellente valeur nutritionnelle en fait un légume important pour l’alimentation humaine, tant pour l’autoconsommation que comme légume vert bon marché sur les marchés des villes. -

Analyse des contraintes foncières et culturales du maraichage dans le département de Kantché au Niger: cas du périmètre irrigué de Tassaou

Les cultures irriguées constituent une alternative crédible lorsqu’il s’agit de libérer la production agricole des aléas pluviométriques. Outre l’irrégularité et la mauvaise répartition des précipitations, le département de Kantché souffre d’énormes problèmes liés à l’environnement, aux contextes socioéconomiques et démographiques. Ce travail propose d’analyser les contraintes foncières et culturales dans le but de promouvoir l’économie locale. L’objectif consiste à diagnostiquer la question de répartition et de mode d’accès à la terre. Il s’agit de faire un examen critique sur l’évolution des cultures et les principales contraintes. Pour atteindre cet objectif, la démarche méthodologique s’est appuyée sur des enquêtes socioéconomiques. Les principaux résultats montrent qu’il existe des disparités dans la disponibilité foncière entre les paysans. -

S'installer en maraichage : guide pratique

Une installation en maraîchage nécessite des surfaces moins importantes que la plupart des activités agricoles. Mais contrairement à une idée reçue, qui consiste à dire que l’on peut s’installer en maraîchage bio « pour pas cher », vivre dignement du maraîchage bio nécessite un investissement financier et humain important. Accepter la réalité de cette idée est déjà un point de réussite du projet d’installation. Le maraîchage permet de répondre à une demande locale et régulière du marché. De plus, la demande croissante des consommateurs en légumes issus de l’agriculture biologique est plus que jamais une réalité. Le maraîchage bio a ainsi de l’avenir devant lui. Il faut en étudier les points clés de réussite individuelle et collective. Le travail en commun, le partage des acquis et de l’expérience entre maraîchers sont incontournables pour consolider l’existant et maintenir une dynamique d’installation au service de territoires vivants. -

S'installer en maraichage bio : les clés de la réussite

L’agriculture biologique est un mode de production exempt de tous produits chimiques de synthèse, s’appuyant sur une approche globale de l’exploitation et de son environnement, basé sur un haut degré de technicité et sur l’observation de terrain. Ce mode de production varié, souvent idéalisé, n’en est pas moins complexe et exigeant. Pour être maraîcher bio et assurer la continuité et la viabilité de son exploitation, il faut un large panel de compétences techniques et organisationnelles afin d’assurer une production régulière et de qualité mais aussi des compétences commerciales pour choisir des modes de vente adaptés et valoriser la production. Le métier de maraîcher est attrayant et passionnant mais requiert un investissement personnel important notamment les premières années. S’installer dans de bonnes conditions demande une attention particulière dans ses choix de foncier et de matériel, une stratégie commerciale et de communication bien étudiée, de la rigueur dans l’organisation du travail et la gestion de la ferme pour parvenir à vivre de son métier tout en dégageant des plages de repos indispensables. -

Analyse approfondie de la chaine de valeur moringa au Niger

Le Moringa est un arbre assez exceptionnel, résistant à la sécheresse mais de croissance très rapide sous pluie en saison (les feuilles tombent en saison sèche) et sous irrigation toute l’année. Il est très riche en éléments nutritifs essentiels (protéines et acides aminés, vitamines, sels minéraux) dans toutes ses parties (feuilles, graines, racines, branchettes et écorce), et est utilisé comme légume (consommable cru ou cuit), complément alimentaire (poudre, épice) ou sous forme de thé / infusion. De plus, une huile fine est extractible de l’amande de la graine et a des vertus officinales et cosmétiques reconnues et recherchées. -

Analyse approfondie de la chaine de valeur oignon au Niger 2021-2030

La CDV Oignon est devenue aujourd’hui un enjeu essentiel non seulement pour le Niger, mais pour toute la région de l’Afrique de l’Ouest. En effet, l'oignon constitue la principale spéculation agricole pour laquelle le Niger possède un réel avantage comparatif par rapport aux autres pays de la sous-région, et sa compétitivité sur ces marchés sous régionaux lui confère une place importante dans les cercles familiaux et dans l'économie nationale. Le Niger est classé parmi les premiers pays producteurs d’oignons de l’Afrique de l’Ouest et est le plus grand exportateur d’oignons de la région. Sa culture, qui a une longue histoire au Niger, devient de plus en plus importante comme un produit de rente et joue un rôle important dans le système alimentaire du pays. Mais les défis et goulots d’étranglement ne manquent pas dans la filière. -

Mémento technique et économique du maraichage à Kimwenza (Kinshasa) : pratiques agricoles et fiches cultures

La production des plants sains et robustes en pépinière maraîchère constitue la première clé de la réussite d’une culture. Il est donc judicieux de placer les plants dans un environnement sain du semis au repiquage. A cet effet la pépinière surélevée (dite « sur table » ou « sur pilotis ») est la plus indiquée, particulièrement en saison des pluies. -

Impacts de la crise sécuritaire et de l’inondation sur la production du poivron dans la Commune Urbaine de Diffa

Cette présente étude porte sur les impacts de la crise sécuritaire et de l’inondation sur la production du poivron dans la Commune Urbaine de Diffa. Les effets de la crise sécuritaire constituent de véritables drames pour les populations en générale et les producteurs en particulier. Les dégâts et les dommages qu’elles génèrent sont considérables sur l’économie de la région. L’objectif global de l’étude est de montrer les impacts de la crise sécuritaire et de l’inondation sur la production du poivron dans la Commune Urbaine de Diffa. Les outils méthodologiques utilisés sont constitués de la recherche documentaire, de l’observation directe du terrain, de la collecte des données à travers des enquêtes quantitative et qualitative et enfin du traitement et analyse des données recueillies. Les résultats obtenus montrent que la crise sécuritaire et les récurrentes inondations ont eu des impacts négatifs sur la filière poivron dans la commune urbaine de Diffa. Tout d’abord, 45% des producteurs enquêtés ont arrêté la production du poivron à cause de l’insécurité Boko Haram et 32% ont abandonné leurs terres de production à cause des inondations répétitives. -

Soutenir et valoriser le patrimoine de cultures locales au Burkina Faso et au Niger pour améliorer les conditions de vie et les écosystèmes : Fiche sur le gombo

Le gombo (Abelmoschus esculentus) est une herbe largement cultivée pour ses fruits qui sont consommés comme des légumes. Abelmoschus esculentus (2n = 130) est probablement un amphidiploïde (allotetraploïde), dérivé de A. tuberculatus (2n = 58), une espèce sauvage de l'Inde, et une espèce encore inconnue avec 2n = 72 chromosomes.Une autre espèce de gombo comestible se trouve dans les régions humides de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Décrit à l'origine comme une variété botanique (Hibiscus manihot L. var. caillei A. Chev.), il a été reconnu comme une espèce distincte (Abelmoschus caillei (A. Chev.) Stevels). Il n'y a pas de différences apparentes d'utilisation entre le gombo ordinaire (A. esculentus) et le gombo d'Afrique de l'Ouest (A. caillei), c'est pourquoi ils sont souvent mis dans le même groupe. Morphologiquement, le gombo ouest-africain diffère à plusieurs égards, mais son épicalice offre les meilleures caractéristiques discriminantes avec 5-10 segments ovales libres, 10-35 mm x 4-13 mm. -

Soutenir et valoriser le patrimoine de cultures locales au Burkina Faso et au Niger pour améliorer les conditions de vie et les écosystèmes : fiche sur le moringa

Le moringa est l'un des arbres vivaces à croissance rapide, à feuilles caduques de taille moyenne d'environ 10 m à 12 m de hauteur. L'écorce a une couleur gris blanchâtre et est entourée de liège épais. Les jeunes tiges ont une écorce violacée ou blanc verdâtre. Les fleurs sont blanc crème jaunâtre et odorantes. Le fruit mûr est une capsule pendante de 20 à 45 cm contenant 15 à 20 graines globuleuses brun foncé de 1 à 1,2 cm de diamètre (voir Mallenakuppe et al. 2019). -

Soutenir et valoriser le patrimoine de cultures locales au Burkina Faso et au Niger pour améliorer les conditions de vie et les écosystèmes : Fiche sur l'oseille de Guinée

La roselle (Hibiscus sabdariffa L.)1 est une espèce de plante à fleurs du genre Hibiscus originaire d'Afrique, plus probablement d'Afrique de l'Ouest. Au 16e et au début du 17e siècle, la roselle s'est déjà répandue dans les Indes occidentales et en Asie, respectivement, où elle s'est depuis naturalisée dans de nombreux endroits. Aujourd'hui, la roselle est largement cultivée en Australie, au Brésil, aux Caraïbes, en Amérique centrale, en Floride, à Hawaï, en Inde et aux Philippines (Mahadevan et al. 2009). Au Soudan et dans d'autres pays arabes, la roselle est appelée « Karkade » (Mohamed et al. 2012). Hibiscus sabdariffa est une plante herbacée annuelle de la famille des Malvaceae (Famille des Malvacées ou de l'Hibiscus). -

Soutenir et valoriser le patrimoine de cultures locales au Burkina Faso et au Niger pour améliorer les conditions de vie et les écosystèmes : fiche sur la patate douce

SUSTLIVES (SUSTaining and improving local crop patrimony in Burkina Faso and Niger for better LIVes and EcoSystems) est un projet financé par l’Union Européenne dont l’objectif est de favoriser la transition vers des systèmes agricoles et alimentaires durables et résilients aux changements climatiques au Burkina Faso et au Niger à travers la mise en valeur du patrimoine des cultures locales et de leurs chaînes de valeur. SUSTLIVES s’appuie sur une analyse approfondie des caractéristiques socio-économiques et agro-environnementales du Niger et du Burkina Faso, où l’on propose une approche globale pour protéger et renforcer l’agro-biodiversité ainsi qu’une démarche participative et inclusive, sensible au genre et à l’âge. L’objectif spécifique de SUSTLIVES est de renforcer les capacités de recherche et d’innovation des acteurs sur les chaînes de valeur des cultures négligées et sous-utilisées (NUS – Neglected and Underutilised Species) au Burkina Faso et au Niger. -

Rapport général du module maraichage

Le présent rapport fait partie d’une série de publications sur les résultats des six modules de la deuxième phase de l’opération. Il s’agit des cultures pluviales, l’arboriculture fruitière, les cultures irriguées, le tronc commun, l’élevage et la pêche. -

Cultures maraichères

Comme tous les êtres vivants, les plantes ont besoin de nourriture pour croitre, se développer et se reproduire. L'Homme et les animaux ne vivent que d'aliments sous forme organique, c'est à dire dérivés de plantes ou d'animaux. Les plantes, au contraire, peuvent constituer des tissus organiques directement à partir d’éléments minéraux. -

Le maraichage : technique de production et difficultés, rencontrées par les producteurs de moundou au Tchad

Cette étude analyse la contribution du maraichage à l’amélioration des conditions d’existence des ménages pauvres, dans la ville de Moundou au Tchad. Les ménages qui s’adonnent au maraîchage sont généralement les plus pauvres, contraints à rechercher quotidiennement les revenus monétaires et la nourriture. Cette étude a pour objectif de contribuer à la réflexion sur l’état de connaissance de la contribution du maraîchage à la sécurité alimentaire. Les données et informations ont été collectées par l’observation directe, les entretiens de groupe et les entretiens individuels à travers un questionnaire. Les résultats ont montré que les maraîchers sont majoritairement originaires de la province dont Moundou est le chef-lieu. -

Rapport général du module maraîchage

Les caractéristiques des sites de production, les caractéristiques socioéconomiques des exploitants, les superficies, les productions, le chiffre d’affaires, les difficultés sont autant d’informations utiles à l’élaboration des politiques dans le maraîchage. Pour ce qui concerne, les caractéristiques des sites, on comptait en 2008 environ 4 844 sites maraîchers. La majorité (79,5 %) de ces sites est exploitée de façon saisonnière. Sur plus de 68 % des sites maraîchers, les exploitants ne sont pas organisés et seulement 29,8 % des sites maraîchers abritent des groupements d’exploitants maraîchers. -

Fiche cucurbitacée

La plupart des cucurbitacées sont des plantes annuelles monoïques, c’est-à-dire qu’elles produisent des fleurs mâles et des fleurs femelles séparées, mais sur la même plante. Les fleurs femelles peuvent être identifiées en localisant l’ovaire (qui ressemble à un petit concombre, melon, ou courge en fonction de la culture) situé à la base de la fleur. La pollinisation est assurée par les insectes pollinisateurs, notamment abeilles et bourdons. Une pollinisation insuffisante conduit à des fruits avortés, déformés ou de taille réduite. -

Étude d'identification des filières porteuses

L'étude d'identification des filières porteuses a pour objectif de faire une analyse détaillée relative aux principales étapes de la vie des différents produits agricoles irrigués (production, transformation, commercialisation, consommation/demande), tout en mettant l’accent sur les potentialités et contraintes des principales filières, ainsi que celles de nouvelles filières susceptibles d’être introduites au Niger. -

Quelques pratiques à éviter pour réussir sa pépinière

Le premier objectif d’une pépinière maraîchère est d’obtenir des plants vigoureux. La pépinière doit permettre de produire des plants robustes et sains (sans attaques d’ennemis des cultures). Avec une mauvaise pépinière, on peut déjà perdre 30% du rendement de la culture avant de repiquer. -

Comment préparer une pépinière maraîchère en planche?

Ce poster explique comment réussir une pépinière en planche -

Fiche d’évaluation de la formation sur la production de semences et plants maraîchers pour les conseillers agricoles et les producteurs de plants et semences maraîchers

Cette fiche d’évaluation fait partie intégrante d'un module de formation développé dans le cadre de la SPIN et portant sur la production de semences et plants maraîchers pour les conseillers agricoles et les producteurs de plants et semences maraîchers -

Guide du formateur pour le module de formation : «Production de semences et plants maraîchers»

Ce guide du formateur fait partie intégrante du module de formation «Production de semences et plants maraîchers» développé dans le cadre de la mise en oeuvre de la SPIN. Il propose aux formateurs un ensemble de séquences pédagogiques. -

Cahier d'apprenants du métier de producteur de semences et de pépiniériste maraîcher

Ce cahier de l’apprenant est destiné aux producteurs de semences et pépiniéristes maraichers privés professionnels qui assurent l’essentiel de l’approvisionnement en semences et plants aux entreprises et exploitations agricoles à l’échelle nationale. -

Recueil de fiches techniques destinées à la formation des producteurs de semences et plants maraîchers

Ce recueil de fiches techniques à destination des producteurs de semences et de plants fait partie d'un module de formation développé dans le cadre de la SPIN -

Panorama of Onion Production in Tillabéri, A Region of the Far West of Niger

The objective of this study was to evaluate onion production systems in four municipalities along the Niger River. A cross-sectional survey was carried out among seventy-five onion producers distributed over ten perimeters. The results obtained reveal that onion is mainly grown by women (95%). 70% of the farmers own the farmed land, 20% rent and 10% borrow. The cultivation takes place between September and March. The cultivated varieties are ‘Galmi violet’ and ‘Gothèye white’, Onions are essentially transformed into Gabou, a traditional condiment. The areas exploited are generally less than half a hectare. Irrigation relies mainly on the gravity system. NPK fertilizer and urea in combination with manure are the most commonly used. For phytosanitary treatments, producers use pesticides and/or natural products based on aqueous extract. At harvest time, the price per 100 kg bag varies from 8 000 to 15 000 FCFA (12 to 23 €) and from 40 000 to 50 000 FCFA (61 to 76 €) after four months of storage. The average production cost per hectare is 1 208 564 FCFA (1844 €) and that of the net margins 551 857 FCFA (840 €). -

Fiche technico-économique pour la culture du poivron : région de Maradi

Le poivron est la culture principale pratiquée le long du Goulbi Kaba situé au Sud du chef-lieu du département de Gazaoua dans la région de Maradi. -

Fiche technico-économique pour la culture de l'oignon en hivernage : région de Tahoua

En hivernage (juin-octobre), nos marchés sont principalement ravitaillés en légumes par les pays voisins. Pendant cette période, les prix de vente des produits maraichers sont généralement meilleurs que les prix en période de saison sèche-froide. En effet, la période sèche-froide est caractérisée par une importante production des légumes du fait des conditions plus favorables et des habitudes des producteurs. Conséquence, les prix baissent pour les principaux produits et les producteurs tirent peu de marge de leur activité (résultats CGEF CRA Tahoua). -

Determination of the Optimal Dose of Tomato Irrigation in the Maraicher Site of Falki / Zinder (Republiqued of Niger)

The objective of this study is to determine the optimal irrigation dose of tomato through a test by varying the doses by the restrictive method of irrigation, 100% Db, 90% Db and 80% Db respectively for D1; D2 and D3. It is conducted in microirrigation at the Falki / Mirriah / Zinder vegetable site in Niger. The estimation of the dose is based on the knowledge of the ETo, the SEM knowing the crop coefficients and the useful reserve knowing the soil data. These calculations are done by the FAO CROPWAT 8.0 software. Irrigation water intakes during the experiment were 1517.45; 1365.73 and 1213.99 mm respectively for D1; D2 and D3. During this test on the device Full Block Reassonated (BCR 3x3); observations and measurements are made on the parameters taken into account (HMP; NMF/P; PMF and the yield per unit plot and per hectare). The statistical analysis of yield showed a significant effect for the treatments and describes the influence of the variation of the irrigation doses as such: the yield given by the D2 (46.69 t/ha) is superior compared to the D1 (36.04 t/ha) and D3 (37.80 t/ha). This variation shows that the optimal dose under local climatic conditions is D2 which gives the best yield and is water efficient with the use of 90% of the calculated gross dose. -

Effet combiné de la disposition et du niveau de coupe des plants de Moringa oleifera sur le rendement en fruits de l’aubergine

L’association de l’espèce ligneuse Moringa oleifera et des cultures maraîchères est devenue une forme d’utilisation des terres permettant aux exploitants de faire un usage judicieux des terres surexploitées. Aussi, parmi les cultures associées au M. oleifera figure aujourd’hui Solanum melongena (aubergine). Cette étude a pour objectif de passer en revue l’effet combiné des facteurs disposition et niveau de coupe des plants de M. oleifera sur les rendements en fruits de S. melongena. Ces facteurs comprennent respectivement trois et deux niveaux. Ainsi six (6) traitements A1B1, A1B2, A2B1, A2B2, A3B1 et A3B2 et un traitement témoin (T) ont été utilisés. -

Évaluation de la production du Moringa oleifera Lam. sur substrat constitué de boue de vidange en fonction de la fertilisation et de la dose d’irrigation

Dans le contexte de développement durable, la gestion des déchets, quelle que soit leur nature occupe une place importante. La non valorisation des boues de la Société d’Exploitation des Eaux du Niger (SEEN) a motivé la réalisation de cette étude. Menée en condition semis contrôlée, elle avait pour objectif d’évaluer la production du Moringa oleifera sur boue de vidange en fonction de deux doses d’irrigation combinées à différents types de fertilisation. Le dispositif expérimental était un split plot à quatre répétitions et deux facteurs: la dose d’irrigation (0,5 L et 1 L) et la composition du substrat (B, BSC, BSE, BC, BS et S). Les paramètres observés sont : le taux de survie, la hauteur des plantules, le nombre de feuilles, le diamètre au collet de la plante, l’élongation racinaire et la biomasse totale. Les résultats ont montré que la dose d’irrigation de « 1 litre » a été plus favorable sur l’ensemble des substrats et que les plants issus des substrats Boue + Sol ; Boue + Sol + Engrais et Boue + Sol + Compost ont donné les meilleurs résultats. Par contre, une forte létalité des plantes sur les substrats composés uniquement de Boue a été observée. Cette boue pourrait être utilisée en agriculture à condition qu’elle soit supplémentée par des fertilisants organiques. -

Moringa oleifera - l'arbre de la vie

Le Moringa, aussi appelé « Ne meurt jamais », peut croître aussi bien sur sol riche que sur sol pauvre et n’est que peu affecté par des conditions climatiques difficiles telles que la sècheresse. Il croît rapidement lorsqu’il est semé ou coupé. Il peut également se régénérer par lui-même, après une coupe très sévère. -

Manuel pour la promotion du maraichage en saison sèche en utilisant les ressources en eau des mares naturelles

Le présent manuel, fruit du projet cité ci-dessus, est une compilation d'étude des cas des villages de Maourey Koara Zeno, Bokssay et Yérimadeye ayant fait modèles d'étude empiriq sur les es « Techniques pour promouvoir le maraîchage en saison sèche ». -

Manuel de culture de l' ail

C’est une plante vivace de la famille des Liliacées -Légume bulbeux. 10 têtes d'ail pèsent en moyenne un demi-kilo (500 gr). Chacune se compose d'une dizaine de caïeux bons à planter. Il faut prévoir une cinquantaine de caïeux, soit 5 têtes d'ail, afin de planter un mètre carré (1 m2). Le cycle de la culture d'ail est d'environ 5 mois. La durée varie en fonction de la date de plantation et des conditions climatiques. -

Filière poivron à Diffa, un vrai pôle économique, un potentiel de croissance, mais quoi et qui appuyer ?

Le Programme d’Appui au Secteur Rural (PASR) est le troisième financement de la Coopération danoise dans les régions de Diffa et Zinder. Cette communication n’a pas pour objet de vous raconter l’histoire de ces interventions mais d’aborder les problèmes de « mémoire », de capitalisation et d’appropriation de ces interventions. La nouvelle corde se tisse sur l’ancienne dit un proverbe, encore faut-il que quelqu’un ait pris soin de garder l’ancienne corde. -

Fiche technique : Courgette

Semis direct en poquet de 2 à 3 graines, puis éclaircir à 1 plant par poquet. En pépinière : semis en mottes de terreau (4 x 4 cm) à raison d’une graine par motte, de préférence avec des semences certifiées ou s’approvisionner en plants auprès d’un pépiniériste. -

Céleri branche

Culture préférant les sols riches en matière organique et bien drainés. Le céleri craint la sécheresse et les carences en élément minéraux (magnésium et bore). Plante sensible à l'excès de calcaire.- pH entre 6,4 et 6,8. -

Guide de bonnes pratiques de production des fruits de légumes

Les cultures fruitières et maraîchères sont confrontées à de nombreux défis dont la prolifération des ravageurs (insectes, nématodes, bactéries, champignons, virus, mauvaises herbes, etc.) et leurs importants besoins en eau et éléments minéraux. Pour gérer ces ravageurs, les agriculteurs font souvent recours à une utilisation inappropriée des produits phytosanitaires du fait du manque de connaissance et d’appui technique. Ces pratiques contribuent à l’apparition de résistances chez les ravageurs, impactent l’environnement, et mettent en danger la santé des producteurs et des consommateurs. -

Fiche technico-économique pour la culture du Moringa en saison sèche : Région de Dosso

Le Moringa est la 5 e culture irriguée pratiquée dans la région de Dosso avec 2 700 ha de superficie (MAG / Direction des Statistiques 2021). Appelé localement (« TAMAKA » ou encore « ITCHE MAI ALBARKA » en Haoussa ou « WINDI BOUNDOU » en Zarma, il est cultivé aussi bien en campagne sèche qu’en hivernage au niveau de tous les bassins de production de la région. -

Guide de formation sur les techniques des cultures maraïchères

Le présent guide est conçu pour être utilisé dans le cadre de la formation des exploitants des sites maraichers, est destiné aux encadreurs. Il comporte l'ensemble de la démarche à suivre dans la conduite des cultures maraïchères. -

Influence du chauffage des serres sur le cycle cultural du melon et de la tomate dans le sud et le centre de la Tunisie

Les cultures de primeur ou d'arrière saison cultivée sous abri-serre plastique no chauffée subissent un développement ralenti dès l'arrivée de la période froide (fin novembre-début mars). L’allongement du cycle de développement, en plus des problèmes de fructification et en particulier de nouaison dues aux températures nocturnes trop basses expliquent les faibles rendements obtenus sous serre (7 à 8 kg/m² pour la tomate, 3à 4 kg/m² pour le melon et 2,5 à 3 kg/m² pour le piment fort - Mogou, 1985) -

Le moringa, une demande forte, une offre insuffisante

Le moringa c’est el maka en haoussa et windi boundou en djerma. En ce mois de septembre, il faut voir les véhicules chargés de sacs de feuilles de moringa pris d’assaut par les détaillantes sur les marchés de Niamey. Pourtant c’est la saison des pluies, la pleine saison de production. Il faut dire que les habitants de Niamey sont de très gros consommateurs de cette feuille riche en vitamines, fer et autres éléments minéraux, et aussi en protéines. Ils ont raison, car 100 grammes de feuilles fraîches de Moringa apportent autant de protéines qu’un œuf, autant de calcium qu’un grand verre de lait et autant de fer qu’un morceau de viande. Et 100 grammes de feuilles de moringa ce n’est pas beaucoup. Fin août 2010 un tas de feuille fraiche de moringa se vend à 400 F.CFA au petit marché de Niamey, un tas qui pèse… 2,5 kg environ. Cela en fait des œufs et des verres de lait ! -

Note sur la variation du prix du Moringa à Maradi

Le marché de Maradi est le plus grand marché de Moringa séché et précuit au Niger. Le Moringa séché provient d’une part du bassin de production de Maradi, constitué de la vallée du «Goulbi Maradi» et des 512 ha d’aménagements hydro agricoles, et d’autre part du Nigeria. La production de Maradi est importante. Elle est destinée à la commercialisation et à la consommation locale. Le Moringa est commercialisé sous deux formes : le « séché » et le « précuit ». Cette note ne traite que du Moringa séché, produit et commercialisé dans le bassin de production de Maradi. -

Le moringa, en plus des feuilles, les graines et l’huile sont de plus en plus demandées

Le RECA a reçu la visite de Monsieur Philippe Arnold, Secrétaire Général de la Fondation Dreyer, une ONG allemande installée au Burkina Faso. Il était en visite au Niger pour rencontrer des structures ou personnes ayant des informations ou des connaissances sur le moringa et sur son marché au Niger. Cette note est écrite pour partager les informations et échanges que le RECA a eu avec ce visiteur. -

Techniques de production de bulbilles d'oignon violet de Galmi

Les légumes sont importants pour l'équilibre alimentaire des populations et leurs productions constituent aussi une source de revenu non négligeable. Au Niger, les cultures les plus rentables sont l'oignon, la tomate, le chou et la pomme de terre. Les revenus tirés de ces cultures en hivernage sont en moyenne cinq fois supérieurs aux revenus de contre saison du fait de la rareté de ces produits en cette période. -

Les effets de la réappropriation de la culture du « Violet de Galmi », par les producteurs d’oignon de la région de TAHOUA – NIGER, sur la dynamique du territoire local, l’organisation sociale et économique

A travers l’étude du cas du violet de Galmi, nous voulons étudier la relation de cause à effet qui existe entre l’introduction d’une «innovation technique » dans un processus économique et le « développement ». Ainsi, tout au long de ce travail, notre démarche consistera à mettre en exergue, cette relation de cause à effet selon laquelle, la valorisation de ressources locales par une société rurale pourrait, sous certaines conditions, engendrer du développement local. Ces conditions ou modalités qu’ils convient de préciser à partir des principes et caractéristiques de la théorie du développement local (VACHON, B. 1993) feront l’objet de ce travail. -

Technique de production de bulbilles d'oignon violet de Galmi

Les légumes sont importants pour l'équilibre alimentaire des populations et leurs productions constituent aussi une source de revenu non négligeable. Au Niger, les cultures les plus rentables sont l'oignon, la tomate, le chou et la pomme de terre. Les revenus tirés de ces cultures en hivernage sont en moyenne cinq fois supérieurs aux revenus de contre saison du fait de la rareté de ces productions en cette période. -

Yaya ne ya kamata ayi renon iri cikin fangali?

A travers cette affiche, le producteur maraîcher saura quelles sont les étapes d'une préparation des planches et comment produire des pépinières. -

Les étapes du fonçage manuel d'un forage maraîcher : Fonçage à la tarière d'un forage maraîcher (étape 1)

Le forage maraîcher est un trou creusé dans le sol jusqu’à la nappe, dont les parois sont stabilisées par un tuyau à diamètre variable. C’est un ouvrage de mobilisation de l’eau d’irrigation. -

La culture hivernale d’oignon sur billon en zone sahélienne et soudano-sahélienne

Il est conseillé de solariser le sol de la pépinière avant le semis. Par ce traitement on chauffe bien le sol afin d'éliminer les champignons qui causent la pourriture des jeunes plants. Méthode : 2 à 3 semaines avant le semis bien labourer et irriguer le sol de la pépinière. Ne pas encore amender le fumier. Puis couvrir le sol avec du plastique polythène transparent et solide. Fixer le plastique à l’aide de grandes pierres au pourtour pour éviter que la chaleur s’échappe. Cette chaleur se forme à cause du rayonnement solaire et tue les champignons nuisibles. Laisser le plastique durant au moins une semaine. -

Guide de bonnes pratiques de production, stockage et conservation de l'oignon

Le présent guide de bonnes pratiques, élaboré en collaboration avec l’IRAN, la DGA, des personnes ressources de la filière oignon et les experts du PRODEX, s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la compétitivité de l’oignon du Niger à l’exportation sur les marchés s demandeurs des pays côtiers. Il est destiné à l’usage des techniciens en appui à la filière, le personnel des organisations faitières de la filière oignon ainsi que les producteurs, les commerçants et les exportateurs de l’oignon du Niger. -

La dégénérescence des variétés d’oignons

La dégénérescence variétale, qu’on peut aussi appeler érosion génétique, intervient pour une variété donnée lorsque celle-ci perd les possibilités de conserver l’uniformité des caractères pour lesquels elle a été sélectionnée. Par exemple, pour une variété d’oignon, les principaux critères de sélection peuvent être les suivants : le rendement, la durée du cycle de production, l’aptitude à la conservation, la forme, la couleur, la précocité, l’absence de montée en graine ou floraison de première année, le goût, la teneur en matière sèche, la résistance aux maladies, etc. -

Une femme transformatrice au parcours exemplaire

Au Niger, la transformation de produits locaux est une activité dominée par des femmes et Niamey est le plus grand centre de commercialisation des produits transformés. Les céréales représentent la base des produits les plus transformés. L’histoire de Madame Keffi Fatoumata est originale. Elle est l’une des femmes transformatrices de produits céréaliers. Elle est la promotrice de l’unité de transformation (entreprise de transformation des produits céréaliers) FANTA HOUSE. Après avoir travaillé dans une pâtisserie de la place, dans une banque et une institution de micro finance, notre promotrice, dans la crainte de perdre régulièrement son emploi, décide de se lancer dans ses propres affaires. -

Fiche à destination des maraîchers ayant une activité de plants de légumes

La commercialisation de plants de légumes est régie par un décret spécifique, le décret n°94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des jeunes plants de légumes et de leurs matériels de reproduction. Ce décret retient dans son article 1 une définition de la commercialisation particulièrement extensive, puisqu’il s’agit du « maintien à disposition ou en stock, l'exposition ou l'offre à la vente, la vente, la mise à la disposition d'une autre personne sous quelque forme que ce soit ». Ainsi, contrairement à la situation en matière de semences, la vente ou le don à des utilisateurs non professionnels est ici considéré comme une commercialisation. -

Le PromAP et les mesures de protection de l’environnement pour une mise en valeur agricole durable du potentiel irrigable Développer le maraîchage irrigué durable : site de Chacott - Région de Tahoua

Le site maraîcher de Chacott (14,02 N - 5,26 E) est situé dans la commune de Kalfou, à 35 km de Tahoua. Accessible par une piste rurale, il dispose d’un potentiel exploitable en petite irrigation estimé à 250 ha. D’occupation agricole ancienne, ce site présente des possibilités d’extension significatives : seulement 120 hectares sont actuellement exploités par 311 producteurs (296 hommes et 15 femmes) regroupés en 3 organisations paysannes, dont un groupement féminin. Protégé par des haies vives, le site de Chacott se compose d’un ensemble de parcelles / casiers maraîchers exploités individuellement. -

Fiche technico-économique pour la culture de la patate douce en saison sèche-froide

La patate douce (Ipomoea batatas), « dankali » en Haoussa ou encore « koudakou » en Zarma est une plante tropicale, cultivée pour ses tubercules qui ont une chaire sucrée ou encore pour ses feuilles servant de légume feuille dans la sauce et de fourrage pour l’alimentation des animaux. Elle peut être cultivée toute l’année. Toutefois, pour une bonne tubérisation, la période recommandée est la saison sèche. Dans la Région de Dosso, la patate douce est principalement cultivée dans les dallols Maouri (Département de Gaya) et Bosso (Harikanassou, Falmèye et Ngonga).Pour 2.500m2, une production de 7.200 kg permet de dégager un produit de 450.000 F.CFA pour 172.600 F.CFA de charges opérationnelles et donc une marge brute de 277.400 F.CFA. -

Identification des pôles de production de tomate dans les régions de Tahoua, Dosso et Tillabéri

Cette note a été rédigée suite à une mission effectuée en deux étapes du 19 au 22 juin et du 10 au 12 juillet 2015 par une équipe du RECA et de l’Institut National de Recherches Agronomiques du Niger (INRAN) pour identifier les principaux pôles de production de la tomate dans les régions de Tahoua et Dosso et interroger les producteurs sur une éventuelle présence de la mineuse de la tomate Tuta absoluta 1. Les visites ont été facilitées au niveau de chaque région par la Chambre régionale d’Agriculture (CRA) à travers ses animateurs de terrain et ses membres consulaires. Au total, 10 sites ont été visités dont 3 à Tahoua, 2 à Dosso et 5 à Tillabéri. Cette mission fait partie d’un programme collaboratif réunissant l’INRAN, le RECA et la DGPV pour lutter contre la mineuse de la tomate sur financement du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO Niger). -

Protection intégrée de la tomate en Guyane

Nous détaillons ici les techniques de production de la tomate en pleine terre. Les techniques de production hors-sol sont complexes et ne seront pas détaillées ici. Par la suite, les problématiques phytosanitaires et les méthodes de lutte seront traitées. Production des plants en pépinière. Le semis est réalisé au préalable en terrine ou en mini-motte dans un terreau sain. Les graines germent en 3 jours avec une température du sol de 20 à 25 °C. Après 12 jours, les plantules sont repiquées dans des mottes de terreau de 7 cm ou en godet.En cas d’ensoleillement intense, une ombrière peut être installée pour protéger les plantules. -

Analyse de la Rentabilité Économique du Maraîchage d’hivernage dans les Communes d’Imanan et de Tagazar au Niger

Dans leur quête de sécurité monétaire, les ménages s’adonnent au maraîchage d’hivernage qui de nos jours, représente une véritable alternative de diversification de revenu. La présente étude analyse aussi bien la rentabilité économique des exploitations maraîchères d’hivernage que les facteurs socioéconomiques et techniques influençant cette rentabilité dans les communes d’Imanan et de Tagazar au Niger. Les données primaires ont été obtenues au moyen d’enquêtes individuelles et des focus groups. Au total, 102 maraîchers, choisis de façon aléatoire, ont été enquêtés. L’analyse des données basée sur l’approche budgétaire, a permis d’évaluer les éléments comptables des exploitations. Une fonction stochastique de type Cobb-Douglass a été estimée à l’aide du logiciel STATA 14.1. Les résultats montrent que le modèle est hautement significatif (p< 0,001) avec un coefficient de détermination multiple ajusté R² de 0,79. Il résulte que les exploitations maraîchères d’hivernage étudiées sont rentables, étant donné qu’un franc investi rapporte 3,47 FCFA. En ce qui concerne les déterminants, les résultats montrent que l’expérience des maraîchers, la superficie cultivée et la vente individuelle au marché ont un effet positif significatif sur la marge nette dégagée. Pendant que la vente groupée bord parcelle l’influence négativement. Le maraîchage d’hivernage doit être davantage promu au Niger tout en mettant l’accent sur la vente individuelle au marché. -

La culture du moringa oleifera, un outil de développement local : cas de la Commune rurale de Liboré/Niger

La culture du moringa peut-elle contribuer au développement ? Cette question de recherche est secondée par l’hypothèse selon laquelle le moringa est un moyen d’intégration sociale pour les exploitants. L’objectif de cet article est de démontrer l’importance du moringa dans le développement de la commune de Liboré. L’étude a été réalisée sur trois sites de la commune (Yaboni, Galbal et Gonzaré). L’enquête s’est effectuée entre juillet et octobre 2016. Elle a étudié 72 acteurs dont, 42 producteurs et 30 ouvriers. La collecte des données a été facilitée par un guide d’entretien qui est adressé aux différents sujets étudiés. Cette a également été suivie par une recherche documentaire dans les bibliothèques de l’Institut de recherche en sciences humaines (IRSH) de Niamey et du ministère de l’agriculture et de l’élevage du Niger. -

Production et commercialisation des produits frais dans la région de Maradi cas de la ville de Maradi

L’objectif de cette étude est de comprendre les fonctionnements du marché de produits frais dans la ville de Maradi. Cela en faveur de la production aisée des cultures maraichères du milieu et des modes du commerce qui existent. Pour se faire, les Chambres Régionales d’Agriculture (CRA) du Niger dans leur Rôle et leur collaboration avec des projets en faveur des paysans (producteurs et commerçants), donne aussi en particulier le plus de leurs potentielles pour le développement des marchés. -

Guide de bonnes pratiques de production de l’oignon au Mali - Vol.1 Conduite de la pépinière

Contrairement à l’échalote, la culture de l’oignon est récente au Mali. Fort de l’expérience acquise au cours des premières sessions de formation, le Projet d’Appui aux Filières Agricoles (PAFA) a décidé de capitaliser les acquis sous la forme de guides et d’affiches couvrant différents maillons critiques dans la production de l’oignon au Mali que sont la conduite de la pépinière, la conduite de la culture et la conservation. Ces outils didactiques visent à compléter le dispositif de formation existant avec des supports voués à une large diffusion, et accessibles aux producteurs et productrices peu ou pas alphabétisés. Richement illustré, ce guide fait suite à celui consacré à la conduite d’une pépinière d’oignon au Mali. Il fournit des conseils sur les bonnes pratiques à adopter dans la conduite de la culture de l’oignon. Les bonnes pratiques y sont abordées et traitées comme une série d’opérations consécutives (étapes). Le premier volume du guide sur les bonnes pratiques de production de l’oignon au Mali (VOL. 1) couvre en 5 étapes les aspects critiques à la réussite de la mise en place et de la conduite d’une pépinière. Il s’agit des étapes liées aux prises de décisions et choix agronomiques, à la préparation des planches et du sol, au semis et à l’entretien de la pépinière. La dernière étape (étape 5) couvre les pratiques d’arrachage, de transport et d’habillage au champ des jeunes plantules. -

Guide de bonnes pratiques de production de l’oignon au Mali - Vol.2 Conduite de la culture

Contrairement à l’échalote, la culture de l’oignon est récente au Mali. Fort de l’expérience acquise au cours des premières sessions de formation, le Projet d’Appui aux Filières Agricoles (PAFA) a décidé de capitaliser les acquis sous la forme de guides et d’affiches couvrant différents maillons critiques dans la production de l’oignon au Mali que sont la conduite de la pépinière, la conduite de la culture et la conservation. Ces outils didactiques visent à compléter le dispositif de formation existant avec des supports voués à une large diffusion, et accessibles aux producteurs et productrices peu ou pas alphabétisés. Richement illustré, ce guide fait suite à celui consacré à la conduite d’une pépinière d’oignon au Mali. Il fournit des conseils sur les bonnes pratiques à adopter dans la conduite de la culture de l’oignon. Les bonnes pratiques y sont abordées et traitées comme une série d’opérations consécutives (étapes). Le deuxième volume du guide (VOL. 2) publié dans la même série s’attache quant à lui à véhiculer des informations et des recommandations importantes sur les pratiques à adopter dans la conduite de la culture de l’oignon au Mali (étapes 6 à 9). Il s’agit précisément des étapes allant de la préparation du sol au champ à la récolte en passant par le repiquage, l’entretien de la culture, le ressuyage et la récolte des bulbes de consommation ou des bulbes mère selon l’objectif de production. -

Fiche technique des bonnes pratiques de production d’oignon dans la zone des Niayes au Sénégal

Cette fiche technique capitalise les résultats du Centre pour le Développement de l’Horticulture (CDH) de l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) de la pépinière à la récolte. -

Évaluation des productions d'oignon et élaboration des stratégies de commercialisation: Galmi

Le Niger est un pays dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture vivrière et les cultures de rente. pour preuve, le secteur agricole contribue pour près de 36% du PIB réel, fournit environ 85% de l'emploi et 41% des recettes d'exportation. C'est à l'évidence un facteur déterminant de la croissance économique de notre pays. -

Rapport définitif de l’enquête sur les productions horticoles 2018/2019

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme stratégique « Accroissement et diversification des productions agricoles » de l’Initiative 3N, le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage met en œuvre et suit le programme de campagne irriguée 2018–2019. L’évaluation des résultats de cette campagne irriguée s’est faite à travers une enquête appelée Enquête Horticole. Ce document rappelle les grandes caractéristiques de l’enquête horticole avant de donner une analyse synthétique des résultats obtenus en 2018-2019. Les principaux résultats de l’enquête horticole 2018-2019 se présentent comme suit : Les superficies mises en valeur sont de 188 837,91 ha soit une augmentation de 17,12% par rapport à 2017-2018. Trois régions occupent à elles seules 62% des superficies emblavées, à savoir : Tahoua 31,47% soit 59 420,5 ha, Dosso 15,46% soit 29 188,03 ha ; Maradi 15,02% soit 28 364,75 ha. Les autres régions partagent les 38% respectivement Tillabéry 12,12%, Zinder 11,88%, Diffa 5,19%, Agadez 4,98 % et Niamey avec 3,89%. La répartition entre les différents groupes de produits alimentaires est la suivante : le groupe des légumes, le groupe des racines et tubercules, le groupe des légumineuses, le groupe des céréales, le groupe des épices et stimulants, le groupe des plantes à sucre, le groupe des fruits, le groupe des oléagineux, le groupe des autres cultures. -

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir à propos de la patate douce - Volume 7

Le niveau de ce module de formation est destiné aux agents techniques supérieurs de vulgarisation agricole ou aux responsables des organisations paysannes qui à leur tour devront prendre le relais pour former les autres acteurs. Thème 13 : Utilisation du module de FDF « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir à propos de la Patate Douce » : Ce thème présente des programmes détaillés de modules d’apprentissage par la pratique de 10 et de 5 jours pour une Formation des Formateurs (FdF). Il y est décrit : les thèmes à couvrir chaque jour, les résultats attendus de la formation, les activités séquentielles et leur chronogramme et les matériels et préparatifs à prévoir á l’avance. Ces programmes ne sont pas totalement rigides et nous souhaitons que les animateurs puissent user de leur créativité pour les ajuster en fonction des besoins de leurs participants. Thème 14 : Réflexions. Nous espérons qu’après le teste de ce manuel sur le terrain, les formateurs et les participants mèneront des réflexions et partageront leurs idées sur la manière dont il pourrait être amélioré. -

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir à propos de la patate douce - Volume 6

Le niveau de ce module de formation est destiné aux agents techniques supérieurs de vulgarisation agricole ou aux responsables des organisations paysannes qui à leur tour devront prendre le relais pour former les autres acteurs. Thème 11 : Aspects liés au Genre et à la Diversité. Ce thème traite l’importance de la reconnaissance des questions du genre et de la diversité en agriculture et dans les systèmes de la patate douce. Des suggestions de meilleures pratiques sont faites sur la manière dont l’approche genre peut être incorporée dans les programmes de la patate douce. Thème 12 : Suivi de la dissémination et de la consommation de la Patate douce à chair orange (PDCO). Une explication est donnée sur les raisons du suivi et sur la différence entre le suivi et l’évaluation. Ceci est accompagné par une gamme d’outils qui peuvent être utilisées pour le suivi de la vulgarisation, de la performance et de l’utilisation des boutures de la patate douce. Dans le but de comprendre les impacts à long terme et les atteintes de la formation sur la patate douce, il est important de collecter et conserver les données sur les participants formées. Ces données enregistrées peuvent être utilisées pour les activités à suivre. -

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir à propos de la patate douce - Volume 5

Le niveau de ce module de formation est destiné aux agents techniques supérieurs de vulgarisation agricole ou aux responsables des organisations paysannes qui à leur tour devront prendre le relais pour former les autres acteurs. Thème 8 : Récolte et Gestion Post-Récolte. Ce thème traite des bonnes pratiques, post-récolte et de conservation/stockage des produits séchés et des méthodes et soins appropriés pour une conservation / stockage des racines tubéreuses frais permettant d'augmenter leur qualité ainsi que leur valeur marchande et leur disponibilité. Thème 9 : Transformation et Utilisation. Beaucoup de produits alimentaires, délicieux, nutritifs et potentiellement enrichissants peuvent être préparés à partir de la patate douce à chair orange. L’utilisation de la Patate Douce dans l’alimentation du bétail est aussi développée dans ce thème. Thème 10 : Marketing et Entreprenariat. Dans ce thème les concepts de marketing, d’orientation de marché, d’entreprenariat et les 5 piliers du marketing (produit, lieu, prix, promotion et population) sont développés en rapport avec les racines tubéreuses frais de patate douce et les produits issus de la transformation de la patate douce. -

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir à propos de la patate douce - Volume 4

Le niveau de ce module de formation est destiné aux agents techniques supérieurs de vulgarisation agricole ou aux responsables des organisations paysannes qui à leur tour devront prendre le relais pour former les autres acteurs. Thème 6 : Gestion et Production de la Patate Douce. Ce thème, traite de l’importance d’une la planification anticipée pour assurer la disponibilité des boutures en quantité suffisante en début de la saison des pluies. Il traite également de la préparation du sol, des techniques de plantation, des aspects de culture en association et des besoins en fertilisants. Enfin, il définit les principaux stades de croissance et les tâches liées à leur gestion. Thème 7 : Gestion des ravageurs et des maladies de la Patate Douce. Ce thème explique comment reconnaitre les cycles de vie des insectes nuisibles tels que le charançon (Cylas spp.) de la Patate Douce. Il permet aussi de reconnaitre les symptômes de maladies telles que les viroses, ceci pour aider les producteurs à les gérer avec succès. Les impacts des rats-taupes et des érinoses, ainsi que les stratégies de leur contrôle, sont également décrits dans ce thème. -

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir à propos de la patate douce - Volume 3

Au cours de la dernière décennie un regain d’intérêt a été constaté pour la patate douce en Afrique Sub-saharienne (ASS). Le nombre de projets intervenant dans le domaine de la patate douce s’est accru de même que la demande en formation au profit des professionnels du développement et des producteurs. Les spécialistes de la patate douce du Centre International de la Pomme de Terre (CIP) et des centres nationaux de recherches sont de plus en plus sollicités pour la formation. Ils organisent fréquemment des sessions de formation de 1 à 3 jours en s’appuyant sur tout support de formation en leur possession ou rapidement rassemblés pour l’occasion. L'insuffisance de cette approche a été tout à fait évidente, mais la disponibilité des ressources permettant de remédier à la situation était restée un problème jusqu’à présent. Le niveau de ce module de formation est destiné aux agents techniques supérieurs de vulgarisation agricole ou aux responsables des organisations paysannes qui à leur tour devront prendre le relais pour former les autres acteurs. Thème 5: Les Systèmes semenciers de la patate douce -

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir à propos de la patate douce - Volume 2

Au cours de la dernière décennie un regain d’intérêt a été constaté pour la patate douce en Afrique Sub-saharienne (ASS). Le nombre de projets intervenant dans le domaine de la patate douce s’est accru de même que la demande en formation au profit des professionnels du développement et des producteurs. Les spécialistes de la patate douce du Centre International de la Pomme de Terre (CIP) et des centres nationaux de recherches sont de plus en plus sollicités pour la formation. Ils organisent fréquemment des sessions de formation de 1 à 3 jours en s’appuyant sur tout support de formation en leur possession ou rapidement rassemblés pour l’occasion. L'insuffisance de cette approche a été tout à fait évidente, mais la disponibilité des ressources permettant de remédier à la situation était restée un problème jusqu’à présent. Le niveau de ce module de formation est destiné aux agents techniques supérieurs de vulgarisation agricole ou aux responsables des organisations paysannes qui à leur tour devront prendre le relais pour former les autres acteurs. Thème 4 : La Patate douce à chair orange et la nutrition -

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir à propos de la patate douce - Volume 1

Au cours de la dernière décennie un regain d’intérêt a été constaté pour la patate douce en Afrique Sub-saharienne (ASS). Le nombre de projets intervenant dans le domaine de la patate douce s’est accru de même que la demande en formation au profit des professionnels du développement et des producteurs. Les spécialistes de la patate douce du Centre International de la Pomme de Terre (CIP) et des centres nationaux de recherches sont de plus en plus sollicités pour la formation. Ils organisent fréquemment des sessions de formation de 1 à 3 jours en s’appuyant sur tout support de formation en leur possession ou rapidement rassemblés pour l’occasion. L'insuffisance de cette approche a été tout à fait évidente, mais la disponibilité des ressources permettant de remédier à la situation était restée un problème jusqu’à présent. Le niveau de ce module de formation est destiné aux agents techniques supérieurs de vulgarisation agricole ou aux responsables des organisations paysannes qui à leur tour devront prendre le relais pour former les autres acteurs. Thème 1: Aider les adultes à apprendre Thème 2: Origine et importance de la patate douce Thème 3: Sélection variétale et caractéristiques de la patate douce -

Inventaire des variétés, des méthodes locales de stockage et de protection contre les ravageurs de la patate douce (Ipomea batatas L.) dans la bande Ouest du Niger

La patate douce (Ipomoea batatas Lam.) est une culture de subsistance par excellence en Afrique. Comme aliment de soudure, elle joue un rôle majeur dans plusieurs ménages tant urbains que ruraux et sa consommation par habitant est d’environ 84 kg/an. A cet effet, la valorisation de cette culture représente une des meilleures alternatives pour assurer la sécurité alimentaire d’une population en constante croissance et également face à la baisse de la production des cultures vivrières comme le mil, sorgho ou le blé. Pour atteindre cet objectif, une meilleure connaissance de la diversité génétique et la maîtrise des problèmes phytosanitaires s’avère plus que primordiales. Pour cela, des enquêtes ont été menées auprès des producteurs des principales zones de culture en vue d’inventorier les variétés couramment utilisées et les connaissances locales en matière de stockage et de maîtrise des problèmes phytosanitaires de cette plante. Les résultats obtenus ont permis de montrer qu’une diversité de variétés de patate douce est cultivée au Niger. Cependant, le nombre de variétés locales utilisées dépend de la zone d’étude. C’est ainsi que dans la zone d’Ayorou, huit (8) variétés de patate douce ont été recensées contre douze (12) à Balleyara et seize (16) dans la zone de Bengou. Pour lutter contre les ennemis de la culture, les producteurs pratiquent la méthode chimique avec une utilisation abusive de pesticides chimiques qui représentent un danger pour l’environnement. Plusieurs méthodes locales de stockage sont aussi utilisées pour la conservation des tubercules de patate douce (Stockage à l’ombre des arbres, la conservation sur pied, conservation dans de grenier) mais avec des résultats non satisfaisants car les pertes liées au stockage des tubercules restent très élevées. -

Projet de Recherche-Action pour l’Amélioration de la Filière de Pomme de Terre au Niger (PRAAF/PT) – Synthèse des résultats

Au Niger la culture de pomme de terre prend de plus en plus de l’ampleur, notamment sur des périmètres où l’eau d’irrigation ne constitue pas une contrainte à la production horticole. En effet, afin d’accompagner les producteurs dans la maitrise de l’itinéraire technique de production, une étude expérimentale axée sur les paramètres ; nombre de tubercules par plant, poids moyen du tubercule, nombre moyen de bourgeons végétatifs par tubercule et du rendement à l’hectare a été conduite. Des résultats obtenus, il ressort que la combinaison de techniques culturales qui assure le meilleur rendement en termes de production pondérale de pomme de terre est la dose d’engrais équivalente à 250-250-250 kg/ha de N-P-K croisée avec la densité de plantation de 20 cm entre plants sur les lignes et 50 cm entre lignes, reflétant un rendement de 62,4 t/ha. C’est aussi la technique recommandable pour les producteurs des semences, en ce sens qu’elle assure un poids moyen du tubercule (62 g) et une grande capacité d’émission de bourgeons végétatifs autours du tubercule (plus de 5 bourgeons végétatifs par tubercule). -

Note d’information - La production de tomate sur billon

En décembre 2017, la Chambre Régionale d’Agriculture avait écrit une note sur les tomates de Téra : « Des tomates, de belles tomates en quantité au bord du barrage de Téra. » Le chef d’exploitation de ces parcelles était Burkinabé. Cela avait fait des remous… Certains avaient parlé « d’accaparement des terres ». Si ces producteurs du Burkina Faso avaient lancé la production de tomate à Téra, ils avaient simplement loué des terres pour la saison de culture (pas d’achats). La main d’œuvre pour la culture, l’arrosage et la récolte, était locale, donc une initiative créatrice d’emplois. D’après l’animateur de la Fédération Mooriben, cette expérience commençait d’ailleurs à être imitée. Le côté intéressant de l’initiative était un possible « transfert de technologies ». C’est bien ce qui s’est passé et des producteurs locaux (principalement d’anciens exodants) ont adopté les techniques des producteurs burkinabé, notamment la « culture sur billon ». Cette technique de production a la particularité de permettre aux producteurs de se passer de tuteurs. En culture tuteurée, avec une densité de 50 cm entre les plants, une parcelle de 500 m2 de tomate nécessite 2 000 tuteurs soit 40 000 tuteurs par ha. C’est une quantité difficile à trouver dans un pays sahélien et pour plusieurs dizaines d’hectares les prélèvements de bois provoqueraient une déforestation importante. L’achat de ces tuteurs représenterait également des charges élevées. -

Fiche technico-économique pour la culture de l’oignon en hivernage / Région d’Agadez

L’oignon est l’une des principales cultures maraichères pratiquées dans la région d’Agadez. Il est produit deux fois dans l’année. Toutefois, dans la région d’Agadez, la grande production est réalisée pendant la saison d’hivernage. Il ressort des résultats issus du suivi des producteurs en conseil de gestion à l’exploitation familiale (CGEF) par la CRA dans les communes de Dabaga, Tabélot et Tchirozérine pendant les trois campagnes d’hivernage 2018, 2019 et 2020, que les superficies exploitées variant entre 500 m² et 21 000 m² par producteur avec une moyenne cultivée de 3 370 m2 par exploitation agricole (EA) pour une production moyenne de 140 sacs /EA. A l’issue de ces trois années de suivi CGEF, le rendement moyen est évalué à près de 21T/ha pour la région d’Agadez. Ainsi, pour une superficie de 2.500 m², on obtient une production de 113 sacs (5 200 kg, soit 5,2 tonnes). Cette production correspond à un produit de 1 380 000 F.CFA pour 576 800 F.CFA de charges opérationnelles, soit une marge brute de 779 000 F.CFA. -

Diffusion du maraîchage féminin

L’essor récent du maraîchage féminin le long du fleuve Niger offre aux géographes une excellente opportunité d’aborder les phénomènes de propagation spatiale dans une perspective qui privilégie l’explication à la formalisation. -

Guide de bonnes pratiques de production des fruits et légumes

L’agriculture burundaise est la pierre angulaire de l’économie nationale et familiale. Ce secteur reste cependant dominé par une agriculture de subsistance affaiblie par les crises répétitives qui secouent le pays. La production agricole, majoritairement assurée par de petits exploitants dont les ressources sont limitées, ne parvient pas à couvrir les besoins de la population Burundaise. Le Burundi a une croissance démographique de 2.4% et les estimations montrent que le pays comptera 11.678.940 habitants en 2025. La nécessité d’augmenter les productions agricoles pour nourrir une population croissante est complexifiée par la diminution des terres cultivables du fait de la déprise agricole liée à la pression démographique. -

Rapport d’étude technique pour le développement du maraîchage dans la commune de Dogondoutchi

Les résultats obtenus de la présente étude sont le fruit de réflexions et d’expertise d’une équipe pluridisciplinaire, composée de cadres des services techniques étatiques et de l’ONG RAIL-Niger, appuyés par les autorités locales et des acteurs locaux (y compris les bénéficiaires) de la Commune de DOGONDOUTCHI. Les principaux objectifs de cette étude sont de développer la pratique du maraichage dans la commune de DOGONDOUTCHI en augmentant les superficies cultivables et en créant les conditions de disponibilité et d’accessibilité à la ressource eau, et de protéger la ville contre les inondations, par le traitement des différents koris provenant des bassins-versants. -

Manuel pour la promotion du maraîchage en saison sèche en utilisant les ressources en eau des mares naturelles

Cet ouvrage est le fruit de 3 ans de recherche effectuée en milieu paysan dans la commune rurale de Dantchandou, département de Kollo, région de Tillabéry. Il illustre les principaux facteurs contraignants du maraichage dans la zone et les mesures de soutien apportées pour une conduite efficace du maraichage. Les résultats de l’étude nous renseignent de la faisabilité et de la réussite du maraichage en utilisant les ressources en eau des mares naturelles disponibles au Niger. Le manuel guide qui en résulte constitue la contribution de JIRCAS à la lutte contre l’insécurité alimentaire au Niger par le développement des techniques de maraichage. -

Les 25 Résolutions de Konni! - Rapport de l’atelier « Éplucher l’oignon » Birni N’Konni, Niger, 30 Novembre – Décembre, 2010