Contenus

Auditoire est exactement

Recommandé pour la formation et le conseil agricole

OU thème principal est exactement

Information

-

Fiche présentation arbre : Sclerocarya birrea

Régions boisées du sud de l'Afrique, ainsi que dans la partie sub-sahélienne [région soudano-sahélienne] de l'Afrique de l'Ouest et Madagascar (Source : Wikipedia Fr et En). Il pousse dans l'Afrique , sahélienne, de l'Ethiopie au Sénégal, dans le sud du Sahel, les forêts de miombo (savane boisée) des provinces sud-africaines de Limpopo, qui sont y particulièrement abondante, au Kwazulu-Natal, où il borde la montagnes du Drakensberg (Source : Wikipedia Es). On trouve le prunier d’Afrique principalement en Afrique subsaharienne en dehors de la zone de la forêt humide, de la Mauritanie et du Sénégal jusqu’en Ethiopie et Erythrée, et vers le sud jusqu’en Namibie, au Botswana, au Zimbabwe, au Mozambique, en Afrique du Sud et au Swaziland. Il est aussi présent (et peut-être introduit ?), à Madagascar (Source : Prota Database). -

Fiche technique pour le repiquage du mil (Pennisetum glaucum)

Le repiquage se définit en général comme l’action de transplanter un végétal provenant de la pépinière où il a été élevé (lieu de germination et levée de la graine). Dans des zones où l’installation de la saison pluvieuse présente des incertitudes ou des retards, cette technique généralement pratiquée en maraichage peut être adaptée aux céréales sèches. Le semis en pépinière est une solution très efficace. Les plants sont d’abord entretenus dans un espace restreint (pépinière) où l’apport d’eau et la fertilisation sont contrôlés, avant de les transplanter au champ. -

La transplantation du mil, stratégie d’adaptation culturale pour atténuer la vulnérabilité de cette céréale face au changement climatique

La menace que la contrainte climatique fait peser sur le monde paysan (déficit pluviométrique, sécheresse, inondation etc.) nécessite la mise en œuvre de stratégies innovantes pour renforcer notre capacité d’adaptation et de résilience. Dans cette optique, le Projet d’Actions Communautaires pour la Résilience Climatique (PACRC), a entrepris une expérience pilote de repiquage du mil, céréale la plus produite au Niger, dans les communes d’intervention de Dargol, Falwel et Gouré. Pour en tirer les enseignements et les partager, une équipe pluridisciplinaire (PACRC, INRAN et services d’agriculture) s’est rendue à Gouré, Dargol et Falwel. -

Effets de la transplantation de jeunes plants sur la croissance et le développement du mil au Niger

Le mil est la plante la plus cultivée dans la zone sahélienne en général et au Niger en particulier. A l’instar des autres céréales pluviales, cette culture reste tributaire des conditions agro-climatiques et phytosanitaires très aléatoires dans la zone. Dans le but de proposer de bonnes techniques d’adaptation du mil face aux variabilités climatiques, les effets de la transplantation (précoce et tardive) de jeunes plants ont été testés sur la croissance et le développement de trois variétés de mil à savoir HKP (cycle de 90 jours), Sounna 3 (cycle de 105 jours) et Somno (photopériodique). Les résultats obtenus ont montré que la transplantation des plants, préalablement cultivés en pépinière, pendant environ un mois avant la date de début de la saison des pluies et transférés au champ dès la première pluie utile (≥ 15mm), a permis de réduire significativement la durée de la croissance végétative des plants au champ (notamment la durée du stade tallage). Elle a également permis d’augmenter les rendements en pailles et en grains des variétés à cycles courts (HKP et Sounna 3), par rapport au traitement témoin. Quant au traitement de la transplantation tardive de plants issus d’une pépinière mise en place le jour de la première pluie utile, elle a entrainé une réduction des rendements en pailles et en grains de toutes les variétés testées, sans avoir un effet significatif sur la durée des phases phénologiques. De par les résultats obtenus, on peut déduire que cette technique est assez prometteuse pour accroitre la production du mil dans le contexte de variabilités climatiques au Sahel. -

Valoriser les produits pour mieux les conserver : structure et fonctionnement des filières gomme arabique au Niger

L’intervention du projet de gestion forestière communale et communautaire (GESFORCOM) vise à définir la stratégie de développement de la filière gomme dans le cadre de l’élaboration d’un schéma d’aménagement forestier (SAF) qui constitue l’une des bases contractuelles de ce projet. Le présent article s’attache à retracer l’organisation et le fonctionnement de la filière à Torodi, en vue de dégager les contraintes et opportunités pour un développement durable, capable d’impulser une nouvelle dynamique dans l’exploitation des ressources naturelles au Niger. -

Rapport sur les résultats de l’évaluation rapide des marchés pour la culture du manioc au Niger

Les producteurs du manioc sont majoritairement des Zarma (93%) et les autres ethnies sont constituées de Haoussa et Peulh (7%). L’âge moyen de ces producteurs est de 47 ans avec 10 ans d’expérience en agriculture. Les hommes dominent très largement l’activité de production (96%). La majorité des producteurs enquêtés disposent d’une formation (79%) résultant de la fréquentation auprès de l’école coranique ou formelle. Donc, 21% des producteurs enquêtées n’ont aucune formation. -

Projet de développement intégrés des systèmes semenciers au Sahel : riz-Niger

Ces brèves de cultures répertorient des données sur la production, la distribution et l’utilisation des semences des cultures suivantes : maïs, riz, sorgho, millet, arachide, niébé et légumes dans les deux pays que sont le Niger et le Mali. Le présent document est la brève de culture du riz pour le Niger. -

Problématique du financement des organisations paysannes au Niger : expérience de la fédération des coopératives maraichères du Niger : FCMN-Niya

Dans un contexte de libéralisation économique, marqué par des crises économiques en Occident, le manque d’accès au financement devient une contrainte cruciale pour le développement du monde rural en Afrique. Les organisations paysannes (OP) nées à la faveur de la loi coopérative de 1996, régissant le système coopératif nigérien sont toutes confrontées à cette question du financement avec une acuité. Elles se donnent donc pour objectif de trouver des solutions adéquates pouvant venir à bout de la problématique. Face aux contraintes diverses liées à l’activité agricole, ces organisations paysannes s’organisent et se structurent pour lever lesdites contraintes. Ainsi, la question du financement des activités des organisations paysannes au Niger limite les efforts de ces derniers. Le financement des activités agricoles à travers les institutions financières reste assez timide. Les accords de partenariat entre les institutions financières (banques commerciales ou IMF) et les OP sont le plus souvent limités par la méconnaissance des services financiers par les OP et/ou la méfiance des institutions financières. Malgré le retour de l’Etat Nigérien dans l’appui au monde rural, la problématique demeure d’actualité. C’est donc conscient de cette situation que la Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger (FCMN-NIYA) veut se doter d’une stratégie de financement qui devrait lui permettre d’atteindre son autonomie financière. -

Auto-évaluation à mi-parcours du programme d’appui aux organisations paysannes : phase 3

Ce rapport présente les résultats de la mission commandée par le Buco Niamey aux fins de faciliter/ accompagner les organisations paysannes dans un processus d’introspection et de mise en perspective de leurs programmes. -

Appui et conseil aux organisations paysannes en zone Office du Niger : du projet centre de prestations de services aux « Faranfasi So »

Cette expérience vise à contribuer à la structuration du milieu paysan accompagnant un processus de démocratisation économique et politique. Mais face à l’ampleur des besoins de services, aux difficultés institutionnelles et à l’environnement économique défavorable, quelles perspectives de viabilisation en dehors de toute politique agricole régulatrice ? C'est à travers l'expérience particulière des centres Faranfasi So en zone Office du Niger au Mali que nous proposons de mener cette réflexion. -

Élaboration d’une vision commune pour renforcer la performance,l’équité et la gouvernance des organisations de producteurs et productrices agricoles au Niger

Au Niger, la structuration du monde paysan et l’amélioration des conditions de vie des petits producteurs et productrices agricoles sont des défis de grande ampleur. La majorité des organisations se heurtent à l’insuffisance d’appui et de formation en matière de mise en place d’OP, de leur gestion et de leur fonctionnement. Parmi les principaux obstacles, on compte également l’absence ou l’insuffisance d’éducation et d’alphabétisation des petits producteurs, notamment des femmes, ainsi que l’insuffisance des moyens financiers. A ces obstacles se rajoutent les difficultés d’accès au marché et la méconnaissance et/ou la mauvaise compréhension de la législation , ainsi que la difficulté à les faire respecter. Selon le dernier recensement de l'agriculture et de l'élevage général (2008), il existe 29 462 OP au Niger, mais seulement un nombre limité d’entre elles fait partie d'un réseau organisé. Celles-ci sont subdivisées en unions (11%), fédérations (2%) et confédérations (1%). De ce fait, 86% des OP au Niger ne font partie d’aucune structure spécifique. -

Organisation et rôle de la profession agricole dans le développement des systèmes irrigués : quelques enseignements tirés du cas de l'Office du Niger au Mali

Cette communication traite du rôle des organisations paysannes dans le développement agricole au Mali et en particulier pour la zone de l’Office du Niger. Les politiques d’ajustement, puis maintenant de post-ajustement, donnent un rôle croissant aux organisations paysannes dans divers cadres de concertation où doivent se négocier les politiques sectorielles et se cogérer les filières agricoles. A travers le cas du Mali et plus particulièrement de la zone irriguée de l’Office du Niger (mais aussi de la filière coton), il est mis en en balance les nouveaux enjeux auxquels se trouvent confrontées les organisations de producteurs – extension du domaine aménagé, gestion du périmètre irrigué, amélioration de la productivité – et leurs capacités à les relever, capacités qui sont fortement liées aux diverses conditions de leur émergence. -

Le rôle des organisations de producteurs dans les services de conseil rural

Les organisations de producteurs (OP) constituent une interface entre les producteurs et leur environnement social, économique et institutionnel (Encadré 1). L’implication des OP dans la fourniture de services de conseil rural (SCR) est estimée apporter une solution aux limites que posent les dispositifs de conseil étatique jugés trop hiérarchisés et les offres de conseil du secteur privé trop orientés vers des logiques de marché. Les OP peuvent contribuer davantage à l’offre de SCR en exprimant les demandes et besoins de leurs membres et en veillant plus ou moins directement à ce que ces services soient fournis de façon efficace et durable. -

Projet de développement intégré des systèmes semenciers au Sahel : sorgho-Niger

Les superficies récoltées en sorgho au Niger sont passées d’environ 2 500 000 ha en 2009 à plus de 3 700 000 ha en 2019 (Figure 1). La production du sorgho a évolué progressivement d’environ 730 000 tonnes à près de 1 900 000 tonnes entre 2009 et 2019 (Figure 2). Enfin, le rendement, à l’instar de la surface récoltée et de la production a progressivement augmenté de 0,3 t/ha à 0,5 t/ha entre 2009 et 2019. -

Évaluation de la contribution du Conseil de gestion aux exploitations familiales sur les exploitations(Région de Dosso)

Le suivi des exploitations familiales se fait par campagne, selon qu’on soit en productions irriguées ou en pluviales. Le suivi et l’appui en conseil de gestion est prévu sur deux ans afin d’étendre le CGEF à d’autres exploitations exerçant sur le même site et/ou à de nouveaux sites / bassins de production. Il est de ce fait nécessaire de faire une évaluation pour voir les effets du CGEF en termes de changements induits sur le fonctionnement de ces EF (augmentation de rendements et des revenus, adoption de nouvelles pratiques, diversification, acquisition de nouveaux équipements, etc.). -

Projet de développement intégré des systèmes semenciers au sahel : niébé - Niger

Le Mali et le Niger sont deux pays continentaux sahéliens qui sont à la fois confrontés aux effets du changement climatique et à un accroissement de leur population. Entre 2012 et 2016, la population malienne a augmenté d’en moyenne 0.5 million de personnes par an tandis qu’au Niger ce chiffre atteignait 0.75 million. Paradoxalement à cette augmentation du nombre de bouches à nourrir, la productivité agricole s’affaiblit à cause des difficultés agro-pédo-climatiques. -

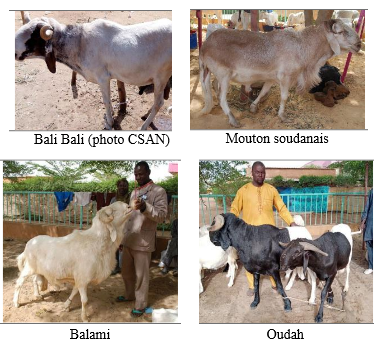

Caractérisation technique des élevages des ruminants dans la ville de Niamey (Niger)

Une étude a été conduite durant huit semaines (juillet à septembre 2015) dans la ville de Niamey, afin de caractériser les conduites techniques des élevages des ruminants. Elle a intéressé deux cent cinq éleveurs des ruminants (petits ruminants et bovins laitiers), six revendeurs d’aliments bétail et les cinq directeurs communaux des services d’élevages. Il ressort de cette étude que la quasi-totalité des éleveurs des ruminants (91,70%) sont des hommes, (90,73%) mariés, (48,29%) ayant âge compris entre 31 à 50 ans. En ce qui concerne la diversité d’élevage sept types de troupeaux ont été observés : bovins (23,41%), ovins (18,04%), caprins (0,97%) bovins-ovins (19,51%), bovins-caprins (10,24%), bovins-ovins-caprins (20,00%) et ovins-caprins (7,80%). Les aliments utilisés pour nourrir les ruminants sont constitués des pâturages naturels, des résidus de cultures, des sous-produits agro-industriels et des sous-produits de cuisine. En ce qui concerne le mode de la reproduction c’est la saillie libre qui prédomine avec un effleurement de l’insémination artificielle dans les élevages bovins urbains laitiers. En dehors de l’alimentation (contrainte principale confirmée par 100% des enquêtés) ; ces sont les vols 31,62%, le manque d’espace 27,62%, les maladies 30,15% et l’absence des agents techniques de vulgarisation 30,15% qui limitent le développement de cet élevage. -

Fumage du poisson et fours de fumage

Ce manuel présente des informations générales sur les procédés de fumage du poisson ainsi qu’une étude des divers types de fours de fumage illustrés dans la littérature spécialisée ainsi que dans des rapports et fiches techniques détaillés publiés par certaines agences internationales de développement. -

Gestion des pépinières et techniques de propagation des arbres fruitiers et forestiers

L'objectif de ce manuel est d'assister le producteur dans sa démarche de production, à travers des explications textuelles et illustrées des étapes chronologiques de la production des plants en pépinière. Ce guide est la capitalisation des expériences et des résultats de recherche de l’Institut International de Recherches sur les Cultures des zones Tropicales semi-arides (ICRISAT), les expériences sur les sites de production d’arbres fruitiers et forestiers des bénéficiaires des Projets Famers Of the Future (FOF) par l’ONG LIBO et NCBA CLUSA ‘Arziki’ et ‘REGIS-ER’; et la recherche bibliographique. -

Repiquage du mil, une alternative pour améliorer la résilience aux risques pluviométriques en début de saison

Cette étude conduite dans la région de Maradi au Niger vise à étudier les options possibles permettant d’assurer une bonne installation de culture de mil par la combinaison de différentes dates de repiquage avec les premières pluies de la saison hivernale et l’effet de fertilisations sur les plants repiqués. Un essai de mil composé en Split Plot (5 traitements × 3 types de fertilité) a été mis en place au sein du CERRA/Maradi pendant les saisons pluvieuses 2019 et 2020. Les mesures effectuées au cours de l’essai ont porté sur la phénologie, les facteurs de croissance (talles totaleset hauteurs de tiges) et les composantes du rendement à la récolte.Le repiquage des jeunes plants du mil a eu d’effets significatifs sur la phénologie, mais tend à réduire la production des talles totales et la hauteur des plants quand le séjour des plants à la pépinière est extrêmement important (35 jours et 50 jours respectivement pour T4 et T5). Quant au semis direct quelle qu’en soit la date, il a eu tendance à retarder le tallage et la montaison, l’épiaison et même la maturité sans pour autant affecter significativement la durée globale du cycle végétatif de mil. Les résultats deux années d’expérimentation ont montré que l’apport de Fumier + NPK + Urée permet d’obtenir les meilleurs rendements en biomasse de tiges et en grains par rapport au Fumier seul et témoin. -

Résumé des études sur les eaux souterraines de 3 communes de la région de Maradi : Guidan Roumdji, Guidan Sori et Chadakori : mieux connaitre les eaux souterraines pour prendre des décisions informées sur la ressource au niveau communal

Dans la perspective de fournir des données et des informations fiables et actualisées, permettant une meilleure prise de décision pour les planifications des communes rurales sur la gestion durable des ressources en eau, TerresEauVie s’est focalisée sur l’évaluation de la sécurité physique de l'Eau (qualitative, quantitative et bilan hydrique) en vue d’aboutir à un Programme de Gestion des Ressources en Eau Souterraine. -

Résumé des études sur les eaux souterraines de 15 communes de la région de Zinder : mieux connaitre les eaux souterraines pour prendre des décisions informées au niveau communal

Ce résumé souligne les grandes lignes de l’étude pour l’ensemble de la région avec des exemples spécifiques cités pour certaines communes. Mais pour plus de détails et avant toute prise de décision sur une commune spécifique, il est conseillé la consultation du rapport détaillé de ladite commune, afin d’acquérir une connaissance plus spécifique et détaillée de la situation de la commune concernée. -

Les variétés de semences certifiées disponibles dans l’Annuaire National 2024 mil – sorgho – niébé - arachide

L’Annuaire National 2024 de disponibilité en semences des variétés améliorées au Niger est un référentiel pour l’ensemble des usagers de la filière semencière au Niger. Il est édité par le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage1. C’est le document officiel qui contient la quantité et la liste exhaustive de toutes les semences des variétés améliorées produites au Niger en 2023. Il renferme également les reports des quantités de semences invendues de l’année passée (production 2022). Il offre et facilite ainsi l’accès aux utilisateurs à une diversité de semences de qualité de variétés améliorées. Cette note a été rédigée à partir des données présentées dans l’annuaire 2024. -

Transplantation de jeunes plants comme techniques d’adaptation des mils à la variabilité des pluies au Sahel

La transplantation (pépinière anticipée de 21 jours) permet aux mils HKP et SOUNA3 d'augmenter leurs rendements grains de 10 à 48 % et d'éviter les sécheresses en fin de saison, en murissant dès fin aout soient 15 à 18 jours avant la date moyenne de fin de saison au Sahel. -

Caractérisation biochimique de la pulpe et de l’amande des fruits murs de Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst. consommées au Niger

L’arbre de Sclerocarya birrea ou Marula est une espèce forestière aux usages multiples très répandue en Afrique, mais peu étudiée au Niger. L’objectif général de cette étude est la caractérisation des fruits de l’espèce S. birrea afin de mieux contribuer à sa valorisation. Les échantillons ont été collectés au niveau de 7 sites de deux régions et analysés au laboratoire pour déterminer la composition biochimique selon les méthodes AOAC (1990). La caractérisation de la pulpe montre des teneurs moyennes en eau variant de 80,3 à 86%, celles en protéines, lipides et glucides sont respectivement de 3,12 ± 1,48%, 2,78 ± 0,74% et 86,30 ± 2,55% respectivement avec une valeur énergétique de 382,68 ± 7,56 Kcal. L’amande est composée en moyenne de 6,08 ± 1,74% d’eauet 3,96 ± 0,39% de matières minérales. Elle est cependant assez riche en protéines (35,2 ± 2,47%) avec un taux important de matières grasses (46 ± 5,97%), de glucides de 14,8 ± 6,50%. L’énergie moyenne calculée est de 614 ± 29,3 Kcal. Il n’y a pas de différence significative de la composition des fruits. S. birrea démontrent ainsi une grande potentialité qui nécessite une meilleure valorisation et une vulgarisation pour contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. -

Actes des ateliers de restitution et de discussion avec les parties prenantes et de formation-application de la méthodologie de l’analyse de chaîne de valeur sensible au genre au Niger

L'activité 2.1 du projet SUSTLIVES, intitulée « Analyse participative des chaînes de valeur et des marchés des NUS prioritaires tolérantes au stress » vise à fournir des informations sur les chaînes de valeur dans les sites du projet et à soutenir la prise de décision afin de développer ou de renforcer ces chaînes de valeur et ces marchés pour les cultures cibles. Cette activité est coordonnée par l'Alliance Bioversity International - CIAT et consiste en une analyse participative des chaînes de valeur et des marchés pour les espèces négligées et sous-utilisées (NUS) tolérantes aux stress priorisés par le projet, au Niger, à savoir la patate douce, le manioc, l'oseille de Guinée, le moringa, le gombo et le voandzou. -

SUSTLIVES : Sélection, multiplication et distribution des semences des cultures cibles au Burkina Faso et au Niger

Le projet SUSTLIVES à travers l’activité 1.3 vise à mettre à la disposition des communautés des semences de six NUS dans chacun des deux pays. Il s’agit de l’oseille de Guinée, le voandzou, la patate douce et le moringa commun pour le Niger et le Burkina Faso. En plus de quatre NUS en commun, chaque pays en dispose 2 NUS en plus. Il s’agit de l’amarante et le fabirama pour le Burkina Faso et le manioc et le gombo pour le Niger. La zone d’intervention couvre 11 villages répartis dans 4 provinces au Burkina Faso, 8 communes et un site à Niamey pour le Niger. Lors de la première année du projet, des accessions ayant un bon potentiel de production et répondant aux exigences de la zone cible du projet ont été identifiées au sein des germoplasmes existants et la semence a été multipliée au cours de la saison pluvieuse 2022. Les semences issues de ces accessions ont été utilisées au cours de la campagne agricole 2023 pour la mise en place de parcelles de multiplication de semences dans les sites d’intervention du projet. -

Liste globale des pesticides autorisés par Ie Comité Sahélien des Pesticides 2023

Liste des pesticides autorisés par le Comité Sahélien des Pesticides version de juillet 2023. -

Annuaire National 2024 de disponibilité en semence des variétés améliorées au Niger

La semence de qualité est le déterminant le plus important du potentiel de production agricole et constitue le premier intrant sur lequel repose le socle d’un bon rendement agricole. Le développement de nouvelles variétés améliorées et la mise en place d’un système efficace et dynamique d’approvisionnement en semences de qualité aux agriculteurs permettent sans nul doute d’obtenir une augmentation soutenue de la productivité et de la production. C’est pourquoi, la Politique Semencière Nationale adoptée en 2012 fait de l’utilisation de la semence de qualité une priorité car cette dernière est nécessaire pour répondre aux exigences de diverses conditions agro-climatiques et de systèmes de cultures intensifs. L’accroissement du niveau de production agricole permettant d’assurer la Souveraineté Alimentaire et le Développement Agricole Durable n’est donc possible qu’à travers une amélioration de l’approvisionnement en semences. C’est pourquoi le Programme de la Résilience pour la Sauvegarde de la Patrie (PRSP) de Son Excellence le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’État fait de la disponibilité et de l’accessibilité des semences de qualité un objectif prioritaire. Ainsi, le Ministère en charge de l’Agriculture en collaboration avec les acteurs du secteur semencier se sont investis pour assoir un cadre institutionnel favorable et durable facilitant la production, le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences. -

Gestion intégrée de la fertilité des sols

La fertilité des sols dans un milieu donné est leur capacité deproduction végétale. Cette capacité se traduit par les rendements les plus élevés. Ainsi, gérer la fertilité des sols, c’est mettre en place des systèmes de cultures qui conservent plus longtemps la fertilité des sols en combinant l’utilisation judicieuse des engrais minéraux et organiques, accompagnée de l’emploi des amendements locaux (phosphates naturels, gypse, dolomie, etc.) afin d’améliorer la santé des sols et accroître l’efficacité des engrais.. C’est aussi utiliser des techniques pour protéger ses sols des phénomènes qui entraînent leur appauvrissement. -

Outil pour l'évaluation de la performance de l'agroécologique : processus de développement et guide d'application

Ce document s’adresse aux communautés de pratique mondiales et régionales dans le domaine de l’agroécologie, qui regroupent des scientifiques, des militants, des producteurs et des agents de vulgarisation. Parmi le public visé, citons également les décideurs et le personnel des ONG et des organisations internationales ou des organismes de financement. Ce document donne des indications sur la manière d’évaluer l’agroécologie en réalisant un diagnostic des systèmes de production au regard de différentes dimensions (environnementale, sociale, économique...) et dans des contextes variés (systèmes de production, communautés, territoires, zones agroécologiques, etc.). Il expose le développement du cadre analytique proposé par la FAO, présente ses principes sous-jacents et ses composantes méthodologiques. Ce document peut être utilisé pour concevoir des projets visant à rassembler des éléments concrets et recueillir des données sur l’agriculture durable et le rôle particulier des approches agroécologiques. Il peut également servir à déterminer dans quelle mesure les efforts menés actuellement pour évaluer l’agroécologie contribuent à la constitution d’un ensemble de données harmonisées et pertinentes à l’échelle mondiale. Étant donné que le développement de ce cadre a nécessité de consulter et d’examiner les autres cadres utilisés pour évaluer l’agroécologie dans différents contextes, il est possible de prendre appui sur ces cadres afin de faciliter la comparaison des situations et des performances. -

Cadre juridique et institutionnel : Niger

Les Fiches « Analyse des cadres juridiques et institutionnels » du CTFD fournissent par pays, un état des lieux des dispositifs organisant le foncier et l’accès aux ressources naturelles (renouvelables ou non), et en étudient les liens avec les processus de décentralisation à l’œuvre dans les différents États. Elles proposent une analyse institutionnelle et juridique, tout en portant un regard éclairé sur les pratiques et les dynamiques politiques. -

Livret de valorisation de l'information

Dans un paysage informationnel où chacun est à la fois producteur et consommateur d’un très grand nombre d'informations, il est de plus en plus difficile de faire passer un message de qualité, au bon moment, à la bonne personne, sur le bon format. La diffusion d’informations a explosé, inversant les rapports entre le·la producteur·trice d’information et le ou la destinataire·trice de l’information. Une information a une durée de vie de plus en plus courte et la lutte pour capter l’attention du lecteur ou de la lectrice ne conduit qu’à produire plus d’informations et à les diffuser à plus de personnes de manière souvent indistincte. La valorisation cherche, par une démarche structurée qui se base sur les objectifs du message et sur des publics cibles spécifiques, 1/ à améliorer l’impact du message sur l’audience, 2/ à ajouter de la valeur à l’information par la remontée d’informations et la mise à jour de l’information initiale. -

Fièvre aphteuse chez les ruminants domestiques au Niger : enquête cap et séroprevalence dans les régions de Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillaberi, Zinder et dans les centres de multiplication de bétail en 2020

La FA est une maladie transfrontalière majeure qui figure sur la liste des maladies à déclaration obligatoire auprès de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE, 2018). De par sa grande contagiosité, la FA est une pathologie qui entraine des conséquences économiques considérables. En plus des pertes dues à la mortalité des jeunes animaux, à la baisse voire à l’arrêt de la production laitière, elle induit systématiquement l’interdiction du commerce d’animaux et de leurs produits avec la région ou le pays infecté. Maladie très importante, elle affecte les animaux artiodactyles domestiques et sauvages (TOMA et al., 2017). L’agent responsable de la FA est un virus de la famille des Picornaviridae et du genre Aphtovirus et comportant 7 sérotypes différents dans le monde (A, O, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 et Asia-1). Les sérotypes isolés en Afrique de l’Ouest, au cours de la dernière décennie sont les suivants : A, O, SAT 1, SAT 2 (COUACY et al., 2006 ; SOULEY-KOUATO, 2017). -

Femmes, rapports de genre et agroécologie au Niger : quelles places des femmes dans les transitions agroécologiques ?

Les rapports de genre peuvent-ils expliquer une différence sexo-spécifique de sensibilité à l’agroécologie ? Les femmes sont-elles les premières supportrices de l’agroécologie ? Dès lors, peuvent-elles être le premier levier pour les transitions agroécologiques et pour le développement durable du pays ? Éléments de réflexions et de réponses depuis le modèle de "maraîchage au féminin" où les femmes se révèlent expertes de l’intensification agroécologique. -

Face à l'alerte sanitaire et environnementale, réduire l'usage des pesticides

En Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC), la consommation de pesticides augmente bien plus vite que la progression des alternatives agroécologiques : leur utilisation en Afrique de l'Ouest s'est multipliée par 20 entre 1993 et 2021 (FAOSTAT) avec des effets catastrophiques sur la santé des personnes et sur l'environnement. Face à des constats extrêmement préoccupants, le RECA Niger et le groupe AVSF-Alterpestimed (groupe où agronomes, vétérinaires, agriculteurs et éleveurs travaillent sur le sujet du "moindre, meilleur usage des pesticides et médicaments vétérinaires, et le développement d'alternatives" dans l'approche globale "une seule santé"), tentent d’agir en partenariat avec les OP et des partenaires locaux. -

La filière laitière périurbaine de Niamey : des dynamiques favorables aux pratiques agroécologiques ?

L’élevage au Niger représente un enjeu majeur en termes d’emploi, de revenu des ménages ruraux et de sécurité alimentaire. La demande en lait des consommateurs est en constante augmentation, mais elle reste essentiellement satisfaite par des importations. Il existe cependant de réelles opportunités pour développer la filière lait local dans la périphérie de Niamey. À quel niveau de transition agroécologique se situe-t-elle ? Cet article propose une lecture au niveau de l’exploitation, de l’agroécosystème et du système alimentaire en se basant sur les principes de transition de l'échelle de Gliessman. -

Lutter contre les parasites du mouton

Le niveau d’infestation parasitaire doit faire l’objet d’un contrôle. Dans le cas contraire, l’infestation peut entraîner des saignements, l’amaigrissement et même la mort de l’animal. En cas d’hydatidose (maladie due à l’infestation par un ténia), le cycle biologique devra être surveillé pour éviter que ne surgisse un problème de santé publique entraînant la mort des personnes infectées. -

Techniques de production du moringa

Moringa oleifera est une plante originaire du sous-continent indien. De là, il s’est propagé dans toutes les zones tropicales et subtropicales du monde. Il s’agit d’un arbre à usages multiples qui attire de plus en plus l’attention des populations tant rurales que citadines. En effet, toutes ses parties sont utilisées pour leurs propriétés nutritionnelles et pharmacologiques. Il peut aussi être utilisé dans l’artisanat et pour la purification de l’eau de boisson. Le moringa peut également jouer un rôle important dans la conservation des sols et de l'eau et dans l'atténuation des effets du changement climatique. Il génère des revenus importants pour les producteurs et sa commercialisation à grande échelle lui fait jouer un rôle économique croissant (Bibata et al., 2023). -

Que peut_on dire des haies vives? (audio zarma)

Une haie vive est une clôture végétale dense et alignées qui sert à protéger les jardins contre les vents violents, les animaux et le vol. -

Fiche technique de la culture de la pastèque bio

Fiche technique sur la production des cultures maraichères. -

Etude de la biologie reproductive de Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray (Asteraceae) : Espèce non indigène invasive en Côte d’Ivoire

La biodiversité est aujourd’hui confrontée à d’énormes problèmes de dégradation. L’une des causes principales est l’invasion par les espèces exotiques ou non-indigènes. En effet, ces espèces introduites dans des régions différentes de leurs régions d’origine sont directement impliquées dans la disparition d’espèces autochtones. C’est le cas de Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray (Asteraceae) en Côte d’Ivoire. Il importe de penser à la conservation de la diversité biologique en luttant contre ces vecteurs de dégradation. Sachant que cette lutte repose sur une meilleure connaissance de l’espèce, nous nous sommes fixés pour objectif de connaître les caractères d’invasion. Nous avons étudié la biologie reproductive de T. diversifolia en évaluant son succès de floraison, de fructification et son pourcentage de germination. Le succès de fructification est déterminé par le rapport du nombre de fleur produite et la quantité de graines par peuplement. Le pourcentage de germination a été comparé entre différents traitements in situ et ex situ. Le succès de fructification moyen est de 92,54%. -

Effet de Tithonia diversifolia sur le rendement de maïs (Zea mays, L.) dans les conditions agro-écologiques de Benalongo dans le territoire de Mweka, Province du Kasaï Central

L’amélioration de la productivité des sols en zone forestière dans le territoire de Mweka, Province du Kasaï central peut être possible grâce aux intrants locaux présents dans le milieu. Cette étude est menée dans le but d’évaluer l’effet de biomasses des feuilles de Tithonia diversifolia dans la restauration de la fertilité du sol et sur le rendement du maïs. L’étude a été conduite pendant deux ans soit quatre campagnes à raison de deux campagnes par an (grande et petite saison) dans les conditions agro-écologiques du territoire de Mweka dans la Province du Kasaï central. Les résultats obtenus indiquent que les feuilles de Tithonia diversifolia peuvent être utilisées comme un bon fertilisant organique. Des différences très significatives (p ˂ 0,01) ont été obtenues entre les différents traitements en ce qui concerne les rendements de maïs, variant de 681 à 4188 kg.ha-1. Tous les paramètres étudiés (hauteur des plants, diamètre au collet, surface foliaire, le poids de mille grains), ont connu un accroissement positif pour tous les traitements par rapport au témoin. Les doses de 0,5 kg/m2et 0,6 kg/m2 de Tithonia diversifolia étaient les meilleures et les plus performantes ; preuve des effets bénéfiques des feuilles de Tithonia diversifolia dans le sol. L’application de ces biomasses dans le sol deux semaines avant le semis du maïs joue ainsi un rôle important sur les propriétés physiques et chimiques du sol en entraînant l’augmentation du rendement du maïs grain de l’ordre de 4,188T/ha par rapport au témoin (sol non traité) : 0,681 T/ha à 4,188T/ha. -

Effets de biofertilisants à base de Tithonia diversifolia et de Thevetia neriifolia sur la production de la laitue en Côte d’Ivoire

La recherche d’alternative fiable et efficace aux fertilisants minéraux est une nécessité pour une agriculture durable. La présente étude a été réalisée pour évaluer le potentiel fertilisant des feuilles de Tithonia diversifolia et de Thevetia neriifolia sur la culture de la laitue (Lactuca sativa). Trois traitements, constitués de feuilles fraîches hachées de Tithonia diversifolia (frais), de purin de feuilles de Tithonia diversifolia (liquide) et de purin de feuilles de Thevetia neriifolia (liquide), ont été appliqués aux plants de laitue et comparés à un témoin. Les rendements de laitue obtenus avec les apports de biofertilisants à base de T. diversifolia liquide et T. diversifolia frais ont été élevés respectivement de 19,6 et 18,8 t/ha de biomasse fraîche de laitue comparativement aux feuilles de Thevetia (18,5 t/ha) et au témoin (13,9 t/ha). Tithonia diversifolia pourrait être utilisée pour la mise en place d’un biofertilisant efficace en culture maraîchère. -

Les possibles utilisations de Tithonia diversifolia (Tournesol mexicain) comme biopesticides et biofertilisants

Le Tithonia fait l’objet d’expérimentation par la recherche dans plusieurs pays de la sous-région (Nigeria, Cameroun, Côte d’Ivoire, Togo, etc.) à la fois pour une utilisation comme pesticide bio et surtout comme fertilisant organique. Cependant, cette plante n’est pas connue au Niger même si elle a été introduite par des producteurs passionnés d’agriculture biologique. Nous l’avons rencontré chez Mahamadou à Guidan Ider (photo ci-contre). -

Lutter sans pesticides contre les pucerons sur le gombo, comment favoriser les auxiliaires ?

Les pucerons sont des ravageurs pouvant faire de gros dégâts sur le gombo, ils font partie des bioagresseurs des plantes. Les pucerons ont des ennemis naturels que l’on nomme « auxiliaires ». Les auxiliaires sont des organismes utiles aux plantes cultivées, soit en tant que prédateur ou parasite des bioagresseurs des cultures, soit en tant que pollinisateur indispensable à la fécondation de nombreuses espèces de plantes. -

Petit guide de conseils pratiques aux éleveurs mobiles et à ceux qui défendent leurs intérêts

L’accès aux ressources pastorales particulièrement l’eau et le fourrage devient toutefois de plus en plus problématique pour les éleveurs. La pression sur les ressources naturelles augmente en raison de la croissance démographique et de la commercialisation des ressources. -

Quand une OP met en place un service foncier : l’exemple de Fifatam à Madagascar

Dans un contexte foncier difficile et mouvant, Fifatam propose depuis plus de dix ans un accompagnement à ses membres pour la reconnaissance de leurs droits fonciers. Ce service se décline en conseil juridique, appui à la sécurisation et plaidoyer. Le tout en bonne intelligence avec les services techniques. -

Comment accéder aux ressources pastorales ?

Au sens de l’ordonnance 2010-29 du 20 mai relative au pastoralisme, il faut entendre par ressources pastorales , l’ensembles des ressources naturelles et artificielles neccessaires à l’alimentration dy bétail. Elles sont constituées notamment de l’eau, du paturage herbacé et ligneux, des sous produits agro-industriels et des terres salées. Les exemples sont issus aussi bien de la zone agricole que la zone pastorale. -

Quelles politiques commerciales et fiscales au service du développement durable des chaines de valeur lait local en AFRIQUE DE L’OUEST ? Propositions aux acteurs Ouest-Africains et Européens

La montée en puissance de la filière lait local en Afrique de l’Ouest constitue un enjeu majeur en termes d’emplois, de revenus, de lutte contre la pauvreté des populations et de développement socio-économique dans les zones pastorales et agro-pastorales dans un contexte de multiplication des conflits et de déstabilisation de la région. L’enjeu du développement de la filière lait local est également essentiel en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d’équilibre de la balance commerciale et d’économie en devises. Si la production laitière est en hausse constante depuis vingt ans, la croissance est insuffisante pour faire face à l’augmentation de la demande. Le taux d’autosuffisance en lait de la région qui était de 60% au début du siècle n’est plus que de 41%. Au rythme actuel d’évolution de la consommation et de la production, ce taux ne sera plus que d’un tiers dans deux décennies. -

La télédétection : un outil pour le suivi et l'évaluation de la désertification

La télédétection est une technologie et une discipline scientifique permettant d'observer et d'analyser notre environnement et consécutivement de définir, suivre et évaluer les politiques de gestion des ressources naturelles. La télédétection satellitaire est actuellement un des seuls outils permettant d'acquérir des informations détaillées en tout point du globe terrestre (ou presque), rapidement et de manière objective, régulière et répétitive, permettant ainsi un suivi des évènements environnementaux (pollution, feu de forêts, séisme, inondation, désertification, etc.). Elle permet également des applications dans de nombreux domaines comme l'agriculture, la forêt, l'hydrologie et les ressources en eau, les océans, la géologie, la cartographie, l'urbanisme, le cadastre, ou bien encore les renseignements stratégiques (la majeure partie des techniques de télédétection a d'abord été développée à des fins militaires). -

Potentialités de Guiera Senegalensis J.F. GMEL. et Piliostigma Reticulatum (DC.) Hochst pour la conservation des eaux et des sols dans le plateau central burkinabé

Au Burkina Faso, plus particulièrement dans la région centrale, la baisse de la fertilité des sols et le manque de terres cultivables font partis des principales contraintes aux activités agricoles. Celles-ci sont citées par les producteurs dans la plupart des enquêtes (Sawadogo et al 1990, IRBET/CES-AGF, 1990,1996). -

Émission radio sur les haies vives

La haie vive est un alignement d’arbres et/ou arbustes sur les limites de la parcelle qui sert à la protection contre le vent, le ruissellement, la pénétration des animaux et même des personnes avec des écartements réduits lors de la plantation. Elle peut donner du fourrage, du bois et des fruits selon les espèces utilisées et rapporter ainsi des revenus aux producteurs. La haie vive peut être réalisée pour la clôture des parcelles de culture pluviale et des parcelles de culture maraichère. -

Techniques biologiques de conservation des eaux et des sols/défense et restauration des sols

Les brise-vents sont des structures linéaires, le plus souvent multi-étagées et vivantes composées d'espèces ligneuses en général et parfois herbacées installées de telle manière qu'elles permettent de protéger les zones cultivées, pâturées, les habitations ou les infrastructures (routes, points d’eau, écoles) contre les effets néfastes des vents dominants. -

Techniques biologiques de conservation des eaux et des sols/défense et restauration des sols : haie vive

La haie vive est une formation linéaire dense et continue constituée d’une ou de plusieurs lignes d’arbustes autour du site à protéger contre les animaux et autres agressions. -

L'élevage de canards

Dans cet Agrodok, nous traiterons un certain nombre de sujets concernant l’élevage des canards. Chacun d’entre eux décrit un aspect de ce que l’on doit savoir pour élever des canards. Il vous est destiné ainsi qu’aux gens qui travaillent avec vous dans votre communauté ou votre lieu de travail. L’objectif de cette brochure est de donner des conseils pratiques à ceux qui sont concernés par l’élevage des canards. Le cadre théorique permettra aux lecteurs de développer les techniques les mieux adaptées à leur situation particulière. -

Le bissap (Hibiscus sabdariffa L.) : composition et principales utilisations

Hibiscus sabdariffa L. est une plante herbacée, vivace, localisée dans les zones tropicales et subtropicales des deux hémisphères. L’espèce est exploitée pour sa fibre et principalement pour ses calices qui sont de trois types : vert, rouge et rouge foncé. Composition. Les calices de type rouge sont les plus utilisés et se caractérisent par leur concentration élevée en anthocyanes qui peut atteindre 1,5 g·kg–1. La delphinidine 3-sambubioside et la cyanidine 3-sambubioside sont les anthocyanes majoritaires avec, respectivement, (71 et 29) % des anthocyanes totaux. Les acides organiques, minéraux et acides aminés sont présents dans les calices, feuilles et graines d’H. sabdariffa à des teneurs variables suivant la variété et la zone géographique. Utilisations. Les utilisations des différentes parties de l’H. sabdariffa sont nombreuses et variées aussi bien dans l’alimentation que dans la médecine traditionnelle. Les calices, du fait de leur concentration élevée en acides, vitamine C et surtout en anthocyanes, constituent la partie de la plante la plus valorisée. Ils sont surtout utilisés pour la production de boissons désaltérantes et tonifiantes sans alcool. Les graines d’H. sabdariffa de par leur richesse en protéine (26 %), lipides (20 %) et sucres totaux (40 %) sont très utilisées dans l’alimentation dans de nombreux pays africains. Les feuilles constituent une bonne source de nutriments et sont utilisées en Afrique pour la préparation de sauces. -

Comment lutter contre les mouches des fruits infestant les mangues

Le manguier doit faire face à de nombreux problèmes phytosanitaires. En Afrique de l’Ouest, l’importance économique des dégâts causés par les mouches des fruits (Diptera Tephritidae) s’est accrue aussi bien au niveau des manguiers de case, que des vergers de petits producteurs ou des vergers à vocation industrielle. L’introduction et la dispersion en Afrique d’une espèce de mouche des fruits originaire du Sri Lanka, Bactrocera invadens, détectée en Afrique de l’Est en 2003 pour la première fois puis découverte en Afrique de l’Ouest par l’IITA au Bénin en 2004, pourrait remettre en question les succès commerciaux engrangés récemment par cette filière. -

Que peut_on dire des haies vives? (audio haoussa)

Une haie vive est une clôture végétale dense et alignées qui sert à protéger les jardins contre les vents violents, les animaux et le vol. -

Rapport sur les résultats de l’évaluation rapide des marchés pour la culture de la patate douce au Niger

La patate douce présente de nombreux atouts dans sa chaîne de valeur, tels qu'un fort potentiel de production, être adaptée au contexte social et cultural, et une popularité croissante parmi les consommateurs. -

Étude de cas sur l'agroécologie : combattre les insectes ravageurs et les mauvaises herbes en Afrique

Les plantes agissant comme des pesticides, aussi appelés pesticides d’origine végétale, ont été utilisées depuis des siècles contre les insectes ravageurs. Leur usage dans le domaine de l’agriculture remonte aux empires grecs, romains et égyptiens. Leur usage était la principale pratique dans la protection des plantes ou cultures à cet époque contemporaine, jusqu’à l’avènement de pesticide de synthèse en milieu du XXème siècle. Les pesticides de synthèses ont été conçus pour surmonter la plupart des problèmes liés à la culture des plantes naturelles, c’est-à-dire la stabilité, la résistance et la dégradation causées par les rayons solaires et l’action rapide. Bien que les pesticides de synthèse soient très efficaces, leurs utilisations fréquente et abusive en entrainent des dégâts considérables sur le bien-être environnemental et humain. Voilà bien une situation qui rend obligatoire la découverte d’alternatives et pratiques durables basée sur des principes agroécologiques dans la lutte contre les insectes ou ravageurs. -

Évolution du prix de la patate douce pendant quatre ans (2020 à 2023) sur le marché de Katako à Niamey

Le suivi des prix des produits maraîchers sur les marchés de gros de Niamey a commencé en avril 2015. Cette note présente l’évolution des prix de gros de la patate douce pour la période 2020 à 2023. Ce suivi concerne le marché de Katako. Il est réalisé hebdomadairement auprès de commerçants grossistes. -

Adoption de la haie vive dans le bassin arachider du Sénégal

L'introduction de la haie vive est vulgarisée avec un succès relatif dans les systèmes agraires du Sahel. Ainsi, au Sénégal, le Projet organisation et gestion villageoise (Pü.G.Y.), avec l'aide des groupements villageois, a implanté de 1995 à 1996, un réseau de haies de Euphorbia basalmifera sur quatre mille huit cent soixante hectares dans le bassin arachidier à raison de un hectare par paysan. La production de sept miIle plants avec succès par les paysans pour installer des haies vives a été aussi rapportée à Hondey au Niger (Bonkoungou et al, 1998). -

Liste des éléments vocaux sur les thèmes « élevage » disponibles en langue Haoussa et Zarma

Que cela soit pour l’agriculture ou pour l’élevage, les Chambres Régionales d’Agriculture et le RECA préparent des supports techniques à destination des agents des dispositifs de conseil Agricole ou des producteurs et productrices. Ces supports techniques sont partagés via des envois mail et sur les sites Web RECA-Niger et DUDDAL Niger. Les écrits sont plus destinés aux conseillers en agriculture et élevage. -

LA HAIE VIVE, pour la protection et la production

Une haie vive est une clôture végétale de formations denses et alignées composée d'arbres et d'arbustes, plantés entourant ou limitant un domaine, une propriété etc., de manière à les protéger durablement contre le vent, l’érosion éolienne, le ruissellement et la baisse de fertilité des sols. Utilisées le plus souvent enagroforesterie et en Agriculture Intelligente face au Climat (AIC), elles sont installées en bandes perpendiculaires à la direction du vent dominant au bord ou à l’intérieur des champs. La technologie répond aux trois grands enjeux de l’agroforesterie que sont la protection, la conservation et la production. En fonction des rôles qu’elles jouent, on distingue principalement quatre (04) types de haies vives qui sont : (1) haies vives de protection contre la divagation des animaux (haies défensives) ; (2) haies vives de protection contre l’érosion (haies antiérosives) ; (3) haies vives de production et ; (4) haies vives de délimitation foncière (ICRAF, 2006). -

Les haies vives en zones sèches : les premiers bilan des essaies réalisés au Burkina Faso dans le cadre de la coopération CIRAD-FORET / INERA Productions Forestières

Depuis les années soixante, une dégradation générale de l'environnement et des conditions économiques des populations a été constatée en Afrique tropicale sèche. On note ainsi une diminution croissante du couvert forestier pour la production de bois de feu, de construction et de service. La perte de ce couvert végétal entraine une détérioration et un appauvrissement des sols, phénomène accentué par la surexploitation de ces derniers, ainsi que par l'extension des terres ·cultivées sur des espaces traditionnellement réservés à l'élevage ou dans des zones non exploitées tels que les bas- fonds. -

Qu’est-ce que l’agroécologie ? Quels sont ses enjeux ?

L’émergence d’un modèle alternatif ne s’est jamais faite dans un consensus mou. L’agroécologie, parce qu’elle requestionne nos modes de production et d’alimentation, notre modèle sociétal et notre relation à la nature, est une terre de batailles où sont en train d’émerger les systèmes agricoles de demain. -

Cartographie analytique des instruments juridiques et politiques et des acteurs de la gouvernance semencière au Niger pas de souveraineté alimentaire sans souveraineté semencière

La protection juridique des paysans et de leur système semencier conjugue une dimension internationale et une dimension nationale. Les deux forment le corpus juridique visant la protection des droits fondamentaux des paysans parmi lesquels le droit aux semences, à l’alimentation et la souveraineté alimentaire. -

Fiche technico-économique culture des agrumes

L’agrumiculture est pratiquée dans les vallées de l’Aïr dont les principaux bassins de production sont dans la commune de Timia. Il s’agit de Timia, Teguert, Abarakan et Tefarawt. La Chambre Régionale d’Agriculture d’Agadez, avec l’appui du RECA, a fait le suivi des producteurs des sites de Timia, Teguert et Abarakan. -

Awara, un aliment riche en nutriments, prisé par les jeunes

Awara est un aliment au profil nutritionnel important. Il est préparé à base de graines de soja (appelées « waken awara » en langue haoussa) importé du Nigeria. L’awara est souvent dégusté au petit déjeuner ou en collation entre les repas dans du pain et assaisonné avec une sauce à base de tomate, d'oignon, de piment vert, etc. Le soja est une légumineuse constituée d’une source importante de protéines végétales de haute qualité, ce qui en fait une option nutritionnelle appréciée, notamment pour ceux qui suivent un régime faible en protéines animales ou cherchent à diversifier leur apport protéique. -

Le PPR : une contribution à l’aménagement et à la gestion concertés du potentiel naturel productif des régions de Tahoua et d’Agadez

Ce rapport s’inscrit dans le cadre du processus de capitalisation du Projet Pôles Ruraux (PPR) au Niger, réalisé entre février et juillet 2023. Cette capitalisation a été structurée autour de trois axes thématiques déterminés par les principales parties prenantes du projet : aménagements de l’espace, finance agricole et formation et insertion des jeunes. Une synthèse transversale reprend les grands enseignements issus de la capitalisation. -

Le PPR : un dispositif intégré de soutien au financement de l’agriculture irriguée

Ce rapport s’inscrit dans le cadre du processus de capitalisation du Projet Pôles Ruraux (PPR) au Niger, réalisé entre février et juillet 2023. Cette capitalisation a été structurée autour de trois axes thématiques déterminés par les principales parties prenantes du projet : aménagements de l’espace, finance agricole et formation et insertion des jeunes. Une synthèse transversale reprend les grands enseignements issus de la capitalisation. -

Le PPR : des dispositifs de formation et accompagnement au service de l’insertion des jeunes ruraux

Ce rapport s’inscrit dans le cadre du processus de capitalisation du Projet Pôles Ruraux (PPR) au Niger, réalisé entre février et juillet 2023. Cette capitalisation a été structurée autour de trois axes thématiques déterminés par les principales parties prenantes du projet : aménagements de l’espace, finance agricole et formation et insertion des jeunes. Une synthèse transversale reprend les grands enseignements issus de la capitalisation. -

Comment reconnaitre le charbon bactéridien (signes cliniques) ? (audio haoussa)

• Difficulté respiratoire, respiration haletante voire détresse respiratoire (asphyxie) ; • Forte fièvre et tremblements, abattement et convulsions ; • Formation d’œdème, gonflement des tissus à la gorge, ou sous l'encolure, la mâchoire, l’abdomen; • Emission de sang noir gluant et incoagulable par tous les orifices naturels du cadavre; • Des signes digestifs : coliques sévères, diarrhée hémorragique ; Possibilité d’une mort subite qui peut intervenir dans les 72 heures suivant le début des signes cliniques ; • Baisse de la lactation (lait aqueux sans goût); • Morbidité (nombre d’animaux malades) et mortalités élevées -

Que peut-on dire de la maladie du Charbon bactéridien au Niger ? (audio haoussa)

Le charbon bactéridien est une maladie infectieuse aiguë particulièrement mortelle et virulente, présente au Niger. Cette maladie est une zoonose, c’est à-dire qu’elle affecte principalement les animaux mais peut également atteindre l’homme. -

Maladie du charbon bactéridien (audio haoussa)

Le charbon bactéridien est une zoonose, c’est-à-dire une maladie qui peut se transmettre de l’animal à l’homme. Chez l'homme, hôte accidentel, la transmission se fait directement ou indirectement à partir d'animaux infectés, ou du fait d'une exposition professionnelle à des produits animaux contaminés. -

Maladie du charbon bactéridien : comment prévenir (éviter) cette maladie? (audio zarma)

La clé de la prévention est de maîtriser la maladie et d’empêcher sa propagation. • Ne jamais ouvrir les carcasses contaminées. Pourquoi ? Au contact de l’oxygène de l’air, la bactérie du charbon bactéridien va produire de spores qui contamineront le milieu pour longtemps. • Empêcher l'accès aux carcasses contaminées par les charognards. • Eliminer correctement les carcasses d’animaux morts de préférence par incinération sur place (destruction par le feu), ou bien par enfouissement dans des fosses profondes recouvertes de chaux vive. -

Le charbon bactéridien se transmet-il à l’homme ? (audio zarma)

Le charbon bactéridien est une zoonose, c’est-à-dire une maladie qui peut se transmettre de l’animal à l’homme. Chez l'homme, hôte accidentel, la transmission se fait directement ou indirectement à partir d'animaux infectés, ou du fait d'une exposition professionnelle à des produits animaux contaminés. La fièvre charbonneuse se manifeste sous 3 formes distinctes : • La forme cutanée est la plus fréquente ; la contamination se produit durant la manipulation d’animaux ou de produits d’origine animale contenant des spores. Les éleveurs et les bouchers contractent la maladie par contact avec des animaux atteints ou des cuirs contaminés. Les spores peuvent pénétrer par les plaies ou les éraflures cutanées, où elles causent des lésions locales. • La forme digestive est contractée par ingestion des spores en consommant de la viande contaminée d’un animal malade. • La forme respiratoire, par inhalation (respiration) de poussières contenant des spores. -

Comment reconnaitre le charbon bactéridien (signes cliniques) ? (audio zarma)

• Difficulté respiratoire, respiration haletante voire détresse respiratoire (asphyxie) ; • Forte fièvre et tremblements, abattement et convulsions ; • Formation d’œdème, gonflement des tissus à la gorge, ou sous l'encolure, la mâchoire, l’abdomen; • Emission de sang noir gluant et incoagulable par tous les orifices naturels du cadavre; • Des signes digestifs : coliques sévères, diarrhée hémorragique ; Possibilité d’une mort subite qui peut intervenir dans les 72 heures suivant le début des signes cliniques ; • Baisse de la lactation (lait aqueux sans goût); • Morbidité (nombre d’animaux malades) et mortalités élevées -

Charbon bactéridien (audio zarma)

Le charbon bactéridien, appelé aussi fièvre charbonneuse, ou anthrax en anglais, est une maladie d'origine bactérienne qui touche principalement le bétail : bovins, ovins, caprins, dromadaires et chevaux. Le charbon bactéridien est une maladie infectieuse aiguë particulièrement mortelle et virulente, présente au Niger. Cette maladie est une zoonose, c’est à-dire qu’elle affecte principalement les animaux mais peut également atteindre l’homme. -

Maladie de la variole aviaire au Niger (audio haoussa)

La variole aviaire est une maladie virale fréquente des oiseaux domestiques (poulets, dindons, pigeons). Elle est nommée Ziguawan en Zarma et Waké en Haussa. Il s’agit d’une maladie se propageant lentement qui est caractérisée par la formation de lésions cutanées sur les parties non couvertes de plumes tels que la tête, le cou, les pattes et les pieds (formes cutanées) et/ou de lésions de la partie supérieure de l’appareil respiratoire. Cette maladie est due à un virus du genre Avipoxvirus. -

Sensibilisation sur la campagne de vaccination annuelle des animaux domestiques (audio zarma)

Document audio de sensibilisation sur la campagne de vaccination annuelle des animaux domestiques (bovins, ovins, caprins et camelins) . -

La maladie de la rage au Niger (audio zarma)

La rage est une maladie virale qui touche le système nerveux central des mammifères (chiens, chats, certains animaux sauvages), dont celui de l’homme. Le virus est particulièrement présent dans la salive et le cerveau des animaux infectés, le plus souvent des chiens. Il est généralement transmis par la morsure d’un animal malade. Les chauves-souris représentent également un réservoir important du virus dans certaines régions. -

Comment prévenir la maladie de la grippe aviaire? (audio haoussa)

Pour se protéger contre la maladie de la grippe aviaire, il faut mettre en place des gestes barrières : − Ne pas introduire des volailles venant d’ailleurs ou les mettre en quarantaine avant l’introduction dans le poulailler ; − Ne pas tuer et préparer des volailles à proximité de son élevage et toujours prendre en compte le sens du vent pour éviter que celui -ci aille vers l’élevage ; − Éviter ou empêcher que les oiseaux sauvages soient en contact direct avec les volailles, l’eau et la nourriture ; − Ne pas laisser des personnes visiter votre élevage ou venir à proximité, il faut empêcher également le contact des volailles avec des personnes ou des enfants ; − Se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon surtout après avoir touché des oiseaux ; − S’assurer que toute personne ayant touché des oiseaux morts se lave les mains au savon ; − Laver les vêtements, les chaussures, les véhicules et les cages à l’aide de savon ou de désinfectant ; − Bruler et enterrer les oiseaux morts ou infectés à 2 mètres de profondeur et il faut porter des gants et un masque. -

Comment les volailles attrapent-elles cette maladie? (audio haoussa)

Le virus se transmet d'un oiseau malade à un autre oiseau sain par contact direct. Le virus peut être transporté par des oiseaux sauvages, par des volailles qui viennent d’élevages contaminés, par les hommes ou les outils, et aussi par le vent et les poussières. -

Comment reconnaitre la maladie de la grippe aviaire (audio haoussa)

Le virus se transmet d'un oiseau malade à un autre oiseau sain par contact direct. Le virus peut être transporté par des oiseaux sauvages, par des volailles qui viennent d’élevages contaminés, par les hommes ou les outils, et aussi par le vent et les poussières. -

Que peut-on dire de la maladie de la grippe aviaire au Niger ? (audio haoussa)

Le virus se transmet d'un oiseau malade à un autre oiseau sain par contact direct. Le virus peut être transporté par des oiseaux sauvages, par des volailles qui viennent d’élevages contaminés, par les hommes ou les outils, et aussi par le vent et les poussières. -

Le PPR : une contribution à l’aménagement et à la gestion concertés du potentiel naturel productif des régions de Tahoua et d’Agadez

Ce rapport s’inscrit dans le cadre du processus de capitalisation du Projet Pôles Ruraux (PPR) au Niger, réalisé entre février et juillet 2023. Cette capitalisation a été structurée autour de trois axes thématiques déterminés par les principales parties prenantes du projet : aménagements de l’espace, finance agricole et formation et insertion des jeunes. Une synthèse transversale reprend les grands enseignements issus de la capitalisation. Cette publication est réalisée par l’assistance technique au Projet Pôles Ruraux, le consortium IRAM–RAIL–ECO Consult–Interarchi. -

Projet d’appui au développement d’activités rurales et au financement des filières agricoles dans les régions d’Agadez et de Tahoua au Niger (2017–2023)

Le projet d’appui au développement d’activités rurales et au financement des filières agricoles dans les régions de Tahoua et d’Agadez communément appelé Projet Pôles Ruraux (PPR) s’est clôturé en juin 2023 après près de six années de mise en œuvre entre 2017 et 2023, dans les régions d’Agadez et de Tahoua au Niger. Au regard des résultats atteints par le projet et des dynamiques enclenchées sur ces deux territoires, l’ensemble des parties prenantes du projet et particulièrement son maître d’ouvrage, le ministère en charge de l’Agriculture et ses bailleurs de fonds (l’Agence française de développement et l’Union européenne), se sont accordés sur l’intérêt de programmer un exercice de capitalisation des processus et des démarches à l’œuvre dans le cadre du projet afin d’en tirer les enseignements pour l’avenir, tant en termes de conduite de projets et programmes sur les mêmes thématiques que de mise en œuvre des politiques publiques. -

Disponibilité alimentaire saisonnière au Niger

Ce rapport présente les résultats de la collecte de données sur la disponibilité alimentaire saisonnière au Niger. La collecte de données a eu lieu dans 9 villages au Niger à travers des séances de discussions de groupe et une méthodologie de recherche participative connue sous le nom de « calendrier de disponibilité alimentaire saisonnière » a été utilisée. Cette méthodologie permet la collecte d'une multitude d'informations sur la disponibilité, l'abondance et la diversité des produits alimentaires dans l'environnement alimentaire local. Les connaissances enregistrées peuvent guider dans l’orientation de projets et d’interventions visant à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les sources de revenus, ainsi que la résilience au changement climatique. -

Module sur l’agriculture sensible a la nutrition

A qui s'adresse ce guide ? Ce module est destiné à la formation des conseillers agricoles qui seront appelé à appuyer les populations rurales dans la prise en compte des aspects nutritionnels dans la mise en œuvre de leurs activités de production des cultures irriguées au Niger. Que contient ce guide ? Le module composé de Séquences traduit les grandes réoccupations de la stratégie du PromAP en matière d’agriculture sensible à la nutrition dont : ✓ L’amélioration de la diversification et la qualité de l’alimentation des groupes vulnérables (enfants 6 – 24 mois et les femmes enceintes et allaitantes) ; ✓ L’augmentation de la disponibilité des aliments au-delà des saisons, tout en préservant leur valeur nutritionnelle et en assurant leur innocuité ; ✓ L’augmentation de l’accès des aliments nutritifs aux groupes vulnérables. ✓ L’information-communication efficaces des populations en particulier les ménages ruraux, afin qu'ils puissent tirer le meilleur parti des aliments disponibles localement et couvrir leurs besoins nutritionnels, notamment ceux des jeunes enfants et des femmes. ✓ L’hygiène alimentaire en nutrition ; ✓ Les techniques culinaires indispensables dans la nutrition ✓ La communication nutritionnelle. -

Rapport sur les résultats de l’évaluation rapide du marché (ERM) sur les cultures cibles au Niger

Ce document présente les résultats de l'analyse de marché réalisée au Niger dans le cadre des livrables de l'activité 2.1 du projet SUSTLIVES « Analyse participative des chaînes de valeur et des marchés des NUS prioritaires tolérants au stress ». L'activité a été menée au cours de la première et la deuxième année de mise en œuvre du projet avec l’objectif de fournir des informations sur les chaînes de valeur dans les sites du projet et de soutenir la prise de décision pour développer ou renforcer la chaîne de valeur et le marché. -

Transformer le système agroalimentaire nigérien

Le présent rapport examine les performances du secteur de l’agriculture et de l’élevage (ci-après, le secteur agricole) enregistrées au Niger ces dernières décennies. Il se concentre sur l’identification des options politiques, institutionnelles et d’investissement pour parvenir à une transformation inclusive, résiliente, diversifiée, compétitive et durable du système agroalimentaire. Il s’appuie sur plusieurs études et documents gouvernementaux relatifs aux performances du secteur. Certes, le rapport traite d’un éventail de contraintes sectorielles mais se concentre sur les contraintes les plus rédhibitoires pour la performance du secteur classées de façon hiérarchique. Le rapport met l’accent principalement sur la faiblesse de la productivité et le risque climatique ainsi que sur les principaux facteurs sous-jacents et les options potentielles en matière de politique et d’investissement pour y remédier. Les recommandations de cette étude contribueront à améliorer la mise en œuvre de la stratégie actuelle de développement agricole, y compris le Plan d’action 2021-2026 de l’Initiative 3 N, et à éclairer la conception des futures stratégies sectorielles. En plus de sous-tendre la politique et les programmes du Gouvernement nigérien, le rapport vise à éclairer l’engagement sectoriel entre les partenaires de développement dans le pays. -

Stratégie Nationale de Développement de l'Agroécologie (SND-AE)

La Stratégie nationale de développement de l’agroécologie au Burkina Faso (SND-AE) a été élaborée pour aider le pays à s’investir dans l’intensification agroécologique en vue de réaliser une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable dans un contexte environnemental caractérisé par la baisse des précipitations, la dégradation des sols et des ressources en eau, la perte de la biodiversité et la récurrence des séquences de sécheresses et d’inondations… Cette Stratégie doit relever deux (02) défis majeurs : (i) application à grande échelle des pratiques agroécologiques sur l’ensemble du territoire national selon les zones agro-climatiques et (ii) renforcement de la gouvernance de l’agroécologie au Burkina Faso. -

L’agroécologie adaptée à la petite irrigation au Niger VOLUME I

A qui s'adresse ce guide ? Ce module est destiné à la formation des conseillers agricoles qui sont chargés d’appuyer les producteurs dans la mise en œuvre des activités sur l’agroécologie en production des cultures irriguées au Niger. Que contient ce guide ? Le module composé de séquences, traduit les grandes préoccupations de l’agriculture en termes de respect des pratiques agroécologiques en petite irrigation dans un soucis de la sauvegarde des écosystèmes et de la santé des consommateurs des fruits et légumes. Compte tenu de la multitude de domaine d’application de l’agroécologie et pour le rendre plus fluide, le présent module s’est focalisé sur le concept et les principes applicables à l’échelle de l’exploitation agricole. Il traite principalement de quatre grandes compétences : i. Internaliser les contours de l’agroécologie ; ii. Gérer la biodiversité sur l’exploitation (diversification par gestion des associations et rotation des cultures) qui touche iii. Gérer la fertilité des sols et la fertilisation ; iv. Gérer les ennemis des cultures de manière intégrée. -

Phytoplasmes et phytoplasmoses

Les récents progrès concernant la connaissance de la fraction 16S et de l’espaceur 16S-23S de l’ADN ribosomique ont mis en évidence les particularités des micro-organismes anciennement désignés sous l’appellation «Mycoplasma-like organisms : MLOs» et justifié la nouvelle dénomination «phytoplasmes» choisie par le Comité de taxonomie des mollicutes de l’«International Organization for Mycoplasmology (IOM)». Les principaux caractères des phytoplasmes permettant leur classification au sein des bactéries et des virus sont décrits. La méthode PAUP (Phylogenetic analysis using parcimony) a été appliquée à la fraction 16S et à l’espaceur intergénique 16S-23S de l’ADN ribosomique afin d’établir la position phylogénétique des phytoplasmes parmi les bactéries. Ultérieurement, des tentatives de classification des différentes maladies à phytoplasmes ont été entreprises d’abord en utilisant le polymorphisme des fragments de l’ADN ribosomique amplifiés par des amorces universelles de phytoplasmes. Puis, la connaissance des séquences de la fraction 16S et de l’espaceur intergénique 16S-23S a permis d’établir un arbre phy logénétique des phytoplasmes en utilisant la méthode PAUP. -

Les phytoplasmes

Les phytoplasmes sont des microorganismes que l’on retrouve partout dans le monde, et ils infectent environ 1 millier d’espèces de plantes. S’ils ont longtemps été considérés comme des virus, avec qui ils partagent quelques propriétés biologiques, les phytoplasmes sont en fait de véritables bactéries. Avec néanmoins quelques différences. -

Protocoles de diagnostic pour les organismes nuisibles réglementés

Les phytoplasmes sont présents dans le monde entier. La répartition géographique et l’incidence des maladies dues aux phytoplasmes dépendent de la gamme de plantes hôtes du phytoplasme considéré ainsi que de la présence et du comportement alimentaire de l’insecte vecteur. Certains phytoplasmes touchent beaucoup d’hôtes différents et sont transmis par des vecteurs polyphages, ce qui leur assure une large présence. D’autres, en revanche, n’infectent qu’une gamme de plantes restreinte et sont transmis par des insectes oligophages ou monophages; leur répartition géographique est donc plus limitée. La question de la répartition géographique des principaux groupes taxonomiques de phytoplasmes a été étudiée par Foissac et Wilson (2010). -

Femmes, rapports de genre et agroécologie au Niger – Quelles places des femmes dans les transitions agroécologiques ? Quelles places dans le Conseil Agricole pour accompagner ces transitions ?

Les femmes sont-elles les premières praticiennes de l’agroécologie au Niger ? Des rapports de genre peuvent-ils expliquer une éventuelle différence sexo-spécifique de sensibilité à l’agroécologie ? Quelle est la place actuelle des femmes dans le Conseil Agricole au Niger ? Comment pourrait-il mieux accompagner les femmes dans les transitions agroécologiques ? Quelles leçons peut-on tirer pour le Conseil Agricole en général, autant pour les hommes que pour les femmes ? Ce sont les questions qui sont traitées dans ce rapport produit par le projet ACOTAF. -

Respect de délai avant consommation de la viande (audio zarma)

Cet audio fait état du délai que doivent respecter les éleveurs avant l'abattage de leurs animaux suite à une campagne de déparasitage ou de vaccination. -

Déparasitage des animaux domestiques (audio zarma)

Document audio sur le déparasitage des animaux domestiques. -

Les produits organiques utilisables en agriculture en Languedoc-Roussillon - Tome 1 : les critères analytiques des produits organiques

Pour bien utiliser un produit organique, il faut connaître sa composition, bien interpréter son comportement puis vérifier son innocuité et son intérêt agronomique. Le producteur doit fournir une analyse récente et représentative du produit à épandre. -

Sensibilisation sur la campagne de vaccination annuelle des animaux domestiques (audio haoussa)

Document audio de sensibilisation sur la campagne de vaccination annuelle des animaux domestiques (bovins, ovins, caprins et camelins) . -

Déparasitage des animaux domestiques (audio haoussa)

Document audio sur le déparasitage des animaux domestiques. -

Respect de délai avant consommation de la viande (audio haoussa)

Cet audio fait état du délai que doivent respecter les éleveurs avant l'abattage de leurs animaux suite à une campagne de déparasitage ou de vaccination. -

La maladie de la rage au Niger (audio haoussa)

La rage est une maladie virale qui touche le système nerveux central des mammifères (chiens, chats, certains animaux sauvages), dont celui de l’homme. Le virus est particulièrement présent dans la salive et le cerveau des animaux infectés, le plus souvent des chiens. Il est généralement transmis par la morsure d’un animal malade. Les chauves-souris représentent également un réservoir important du virus dans certaines régions. -

Médicament vétérinaire (audio haoussa)

Ce vocal a pour objectif de sensibiliser les éleveurs sur le danger de certains produits vétérinaires vendus dans les marchés et chez les vendeurs ambulants. -

Médicament vétérinaire (audio zarma)

Ce vocal a pour objectif de sensibiliser les éleveurs sur le danger de certains produits vétérinaires vendus dans les marchés et chez les vendeurs ambulants. -

Maladie de la grippe aviaire : mesures à prendre en cas de contamination (audio zarma)

En cas de contamination des volailles contactez vite le service vétérinaire le plus proche de vous. -

Maladie de la grippe aviaire : comment prévenir cette maladie? (audio zarma)

Pour se protéger contre la maladie de la grippe aviaire, il faut mettre en place des gestes barrières : − Ne pas introduire des volailles venant d’ailleurs ou les mettre en quarantaine avant l’introduction dans le poulailler ; − Ne pas tuer et préparer des volailles à proximité de son élevage et toujours prendre en compte le sens du vent pour éviter que celui -ci aille vers l’élevage ; − Éviter ou empêcher que les oiseaux sauvages soient en contact direct avec les volailles, l’eau et la nourriture ; − Ne pas laisser des personnes visiter votre élevage ou venir à proximité, il faut empêcher également le contact des volailles avec des personnes ou des enfants ; − Se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon surtout après avoir touché des oiseaux ; − S’assurer que toute personne ayant touché des oiseaux morts se lave les mains au savon ; − Laver les vêtements, les chaussures, les véhicules et les cages à l’aide de savon ou de désinfectant ; − Bruler et enterrer les oiseaux morts ou infectés à 2 mètres de profondeur et il faut porter des gants et un masque. -

Maladie de la grippe aviaire : comment les volailles attrapent - elles cette maladie? (audio zarma)

Le virus se transmet d'un oiseau malade à un autre oiseau sain par contact direct. Le virus peut être transporté par des oiseaux sauvages, par des volailles qui viennent d’élevages contaminés, par les hommes ou les outils, et aussi par le vent et les poussières. -

Maladie de la grippe aviaire (audio zarma)

La maladie de la grippe aviaire, ou influenza aviaire, constitueune menace pour les éleveurs de volaille. Cette maladie est apparue au Niger en 2006. Depuis, elle réapparait plus ou moins régulièrement. Ainsi, en début 2022, une épizootie a sévi dans les régions de Niamey, Dosso et Tillabéri, et a causé la mort de 90 000 sujets de volaille. En décembre 2022, des foyers de la maladie ont été identifiés dans la Région de Tahoua et à Niamey et environ 10 000 volailles ont dû être abattues. -

Production de la luzerne (audio zarma)

Émission radio en langue sur les techniques production de la luzerne. -

Maladie de Newcastle (audio haoussa)

Émission radio sur l’aviculture au Niger. Dans cette émission, il ressort que l’aviculture est pratiquée par un nombre important de nigériens surtout par les femmes en zone rurale. Cependant, cette filière rencontre des problèmes liés à la santé du volaille. -

Maladie de Newcastle (audio zarma)